Los hombres que ya no pueden odiar

El martes pasado nos dejaba quizás el último gran referente político nacido en el siglo XX. Con la muerte de Pepe Mujica, nos quedamos —al menos por ahora— huérfanos de coherencia. Y hasta que despunte otro que guíe a la humanidad con sencillez y dignidad, como él lo hizo, conviene detenernos a mirar lo que se va con él.

No son santos. No son héroes. Son hombres rotos, imperfectos, que conocieron el infierno y decidieron salir de él sin llevarse el fuego consigo.

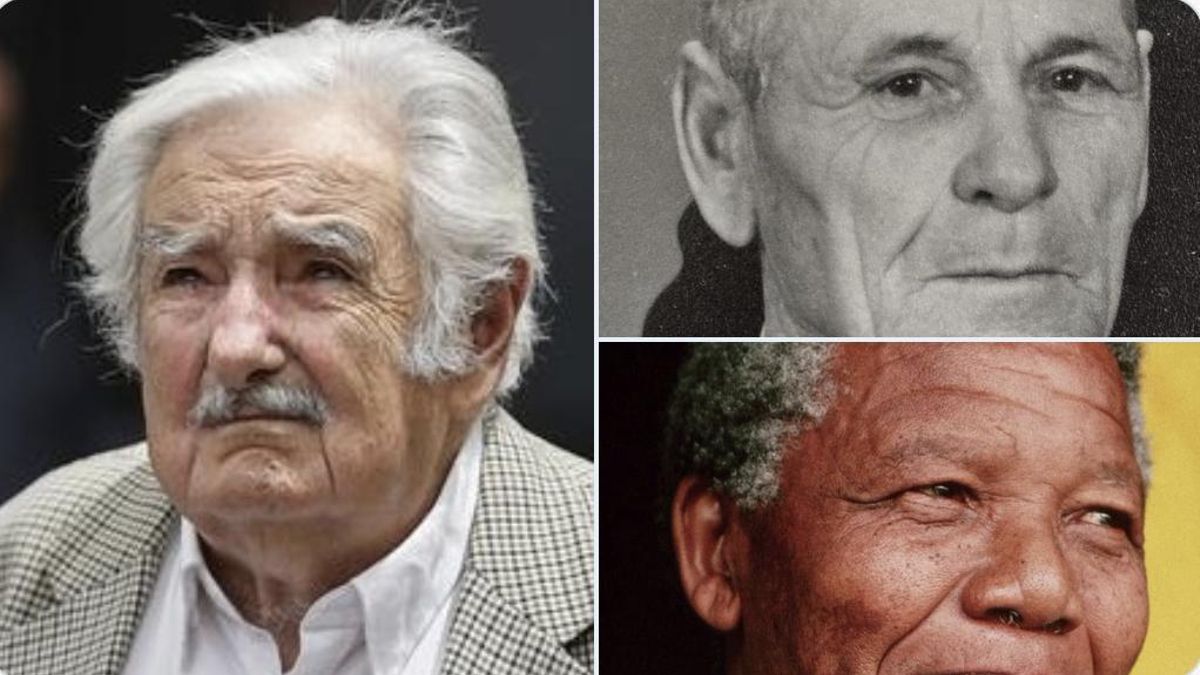

Cuando murió Pepe Mujica, pensé en mi abuelo. Y luego, inevitablemente, en Nelson Mandela. Tres vidas lejanas, pero un mismo temple. Esa extraña serenidad que uno solo adquiere cuando ha sido despojado de todo, incluso del miedo.

Mi abuelo fue campesino y sindicalista. Estuvo preso cuatro años tras la Guerra Civil. Primero en la base de Gando, luego en Fyffes, en Tenerife, donde los techos de uralita hervían de día y helaban de noche. Cada madrugada, un cura gritaba desde los pasillos: “¡Arrepiéntete y te salvarás!” Y él se preguntaba: ¿arrepentirme de qué?

Nunca se arrepintió. Nunca odió. Nunca alzó la voz. Leía. Caminaba. Le oía repetir muchas veces: “A Dios rogando y con el mazo dando” y con los años comprendí que la fe y los buenos deseos no sirven de nada si no se acompañan de acción. Agradecía los grifos de su casa como si fuesen milagros. “Aquí hay cinco fuentes”, decía, con los ojos brillantes, como quien no da nada por hecho y se había pasado la niñez yendo a la fuente a por agua. Para él, la vida era eso: un bien escaso que había que cuidar con trabajo, con decencia y con gratitud.

A Mujica lo encerraron en un pozo. Estuvo más de una década sin ver casi a nadie, aislado, hundido en la oscuridad. Salió con una lección que repitió hasta el final: “Hay que cargar con el pasado, no vivir en él.” Y otra más: “No tengo tiempo para el odio, tengo cosas más importantes que hacer.”

No había rencor en sus palabras. Había memoria. Había verdad. Pero también había compasión. Lo extraordinario de estos hombres no es que hayan sobrevivido, sino cómo eligieron vivir después. Lo más humano habría sido el odio. Pero no. Eligieron no odiar.

Mandela pasó 27 años preso. Podría haber arrasado con todo al salir. Pero lo primero que hizo fue tender la mano. Dijo: “Si no perdonamos, no tendremos futuro.” Y tenía razón. No hablaba desde la teoría. Hablaba desde las cicatrices.

Esos hombres sabían que el tiempo es corto. Que gastar energía en el odio es un lujo que no se pueden permitir los que han conocido la muerte de cerca. Y que antes que los derechos individuales, hay que asegurar el pan, el agua, el techo, la dignidad. Lo primero es estar vivo. Luego ya lucharemos por todo lo demás.

Todos ellos tenían una forma de hablar que parecía hecha de frases simples, pero que venían cargadas de verdad. Obviedades que iluminaban. Porque cuando alguien ha vivido el horror, no necesita adornar el discurso. Solo necesita decirlo claro. Y Mujica lo hacía. Con la misma firmeza de mi abuelo. Con la misma paz de Mandela.

No sé si se aprende ese temple estando encerrado o si se nace con él. Solo sé que cuando encuentro a alguien así, me quedo en silencio. Escucho. Y agradezco.

Porque esos hombres que ya no pueden odiar son los que más nos enseñan a vivir.

0