El paraíso perdido

Un domingo de abril, soleado y sin rastro de nubes, unos amigos procedentes de Berlín que pasaban unos días en casa y yo, partimos hacia Garafía. La idea era llegar a Las Tricias. Dejando atrás Los Sauces, cruzamos Barlovento y nos adentramos en el profundo Norte por Las Mimbreras. Nos detuvimos en la fuente del Barranco del Chincho; como si fuera un ritual nos refrescamos la cara, bebimos agua y olimos la flor sutil del gacio. Tras hacer un alto en Roque el Faro, de aperitivo tomamos un vino de tea en el restaurante Reyes. Lo hicimos sabiendo que era embotellado, y que no era la delicia de veinte años atrás que se vendía a granel; un vino suave, aromático y poco graduado que no suele gustar a los que vienen de Tenerife o de la península. Sin embargo, está emparentado con un conocido vino griego, el “Retsina”, sólo que este último es blanco y el nuestro es tinto. Una de las duelas de la barrica era de tea y eso aportaba el perfume de la resina de pino. Este vino procedente de Puntagorda o de Garafía, era el más consumido en Los Sauces antes de los setenta. La generación de mis abuelos lo traían por el monte, en folas, a lomo de mulos. Pasaban la noche hospedados en la casa de un compadre de Las Lomadas, si venían del oeste o hacían noche al otro lado de la isla, si iban de aquí a Puntagorda. Había que salir temprano, mucho antes de que amaneciera. Por el camino de la Casa de Monte subían hasta la cumbre. Después, cruzaban en caravana el trecho más alto de la isla hasta que bajaban dejando atrás los codesos y llegaban al pinar de Puntagorda. Mi padre me contaba el trayecto, iba de pequeño con mi abuelo; me lo contaba con detalles del recorrido y con las expresiones de las personas, de los que iban y de los que se encontraban. Entonces, al no haber carreteras, los caminos se hallaban muy transitados y no por turistas. Yo me quedaba fascinado y le decía a mi padre que me contara la historia otra vez, pues me recordaba las películas del oeste que veía los sábados en “Sesión de tarde”. En definitiva: el vino ateado no es el mismo de antes. Lo que sí ha mejorado es el resto de los vinos embotellados, sobre todo los de las tierras altas con las viñas entre los pinos, como el bellísimo territorio de Briestra donde, incluso se han sembrado viñas nuevas. Tanto tintos como blancos, la mayoría excelentes, han cosechado numerosos premios internacionales.

Dejamos atrás Roque el Faro para ir a almorzar a La Mata, en el patio del restaurante a la sombra de los naranjos. Ensalada, queso asado, garbanzas, carne de cabra, papas arrugadas, mojo colorado y vino de la casa. Después del café, en lugar de seguir por la carretera general hacia Llano Negro, cruzamos el impresionante pinar por un atajo que nos mostró, esta vez, una vaca amamantando a un ternero de muy pocos días. Nos bajamos del coche y se detuvo el tiempo. Muy, muy cerca los ojos abiertos de la madre, los ojos cerrados del hijo. La leche goteando sobre la hierba fresca de la primavera. Los enclaves naturales también tienen sus templos, y en ellos hay animales que son como diosas en el altar de la tarde. Continuamos por la pista forestal entre campos de viñas y almendros, hasta que retomamos, antes de Hoya Grande, la carretera general a Las Tricias. Soleada al crepúsculo, la plaza ofrecía un calor que no era de abril; la primavera había sido seca, la luz encandilaba. La pequeña ermita y las escalinatas jugaban con los contrastes en blanco y negro. Al tomar mesa a la sombra en la terraza de la cafetería, nos encontramos con unos amigos que esperaban a que bajara el sol para hacer el sendero de Buraca. Se fueron los amigos y en la plaza solitaria nos quedamos hablando y mirando por la barandilla. Al otro lado del barranco de Izcagua, Puntagorda, y abajo el mar, también lejano e inalcanzable, como se ve siempre desde la mayor parte del territorio de Garafía. A propuesta de Johanna decidimos ir a dar un paseo por el campo.

Escogimos un sendero según se baja a la derecha de la plaza; lo elegimos al azar, entre hierbas y almendros, hacia donde se veía un lugar despejado de pinos. Se notaba claramente que se hallaba en desuso. Cuando el sol se disolvía en la calima de un horizonte invisible, llegamos al lomo de enfrente. Algunas viñas lejanas y una pista de tierra llena de hoyos y de piedras, bajaba hacia una casa que desde lejos se sabía no habitada. Una casa terrera de planta rectangular con dos tejados paralelos de teja francesa, chimenea elegante y terraza adosada de arena y cemento cubriendo todo el perímetro. De alguna manera la casa nos llamó la atención y descendimos ciento cincuenta metros hasta llegar a ella. Sensación de abandono, de soledad profunda, de largo tiempo de ausencia humana. Las casas abandonadas tienen una presencia en forma de vacío y si tuvieran manos, las extenderían hacia nosotros pidiendo clemencia. Orientada hacia el oeste, hacia el crepúsculo, la bella casa terrera tenía una ventana de guillotina con algunos cristales rotos; el resto de ventanas tenían los medianos cerrados, pero ésta de la esquina oeste, mantenía algunos cristales y los medianos abiertos. A través de ella se veía lo de siempre:

Una cama de hierro de un cuerpo, sin colchón con algunos trastos encima, una silla sin fondo, un velador y todo el polvo de años de olvido. Pero en esta ocasión había algo más; por ese algo más, les cuento esta historia. Junto al velador, caído en el suelo y abierto hacia nosotros, hacia la ventana, se hallaba un libro. No se veían más libros ni otros objetos en el dormitorio. Atraídos como por un imán, levanté la ventana, la sostuve y Mario entró en la estancia. Acercándose al objeto misterioso leyó entre sus páginas y girándose hacia nosotros, pronunció unas palabras. Palabras que sonaron como si fuera el dictado de un dios o de un genio encerrado y que ahora, por fin, se liberaron de nuevo al mundo ante la visita inesperada de un Aladino. Alzando el libro recobrado como si fuera un tesoro y con acento alemán, pronunció estas palabras:

“¡El Paraíso perdido, John Milton!”

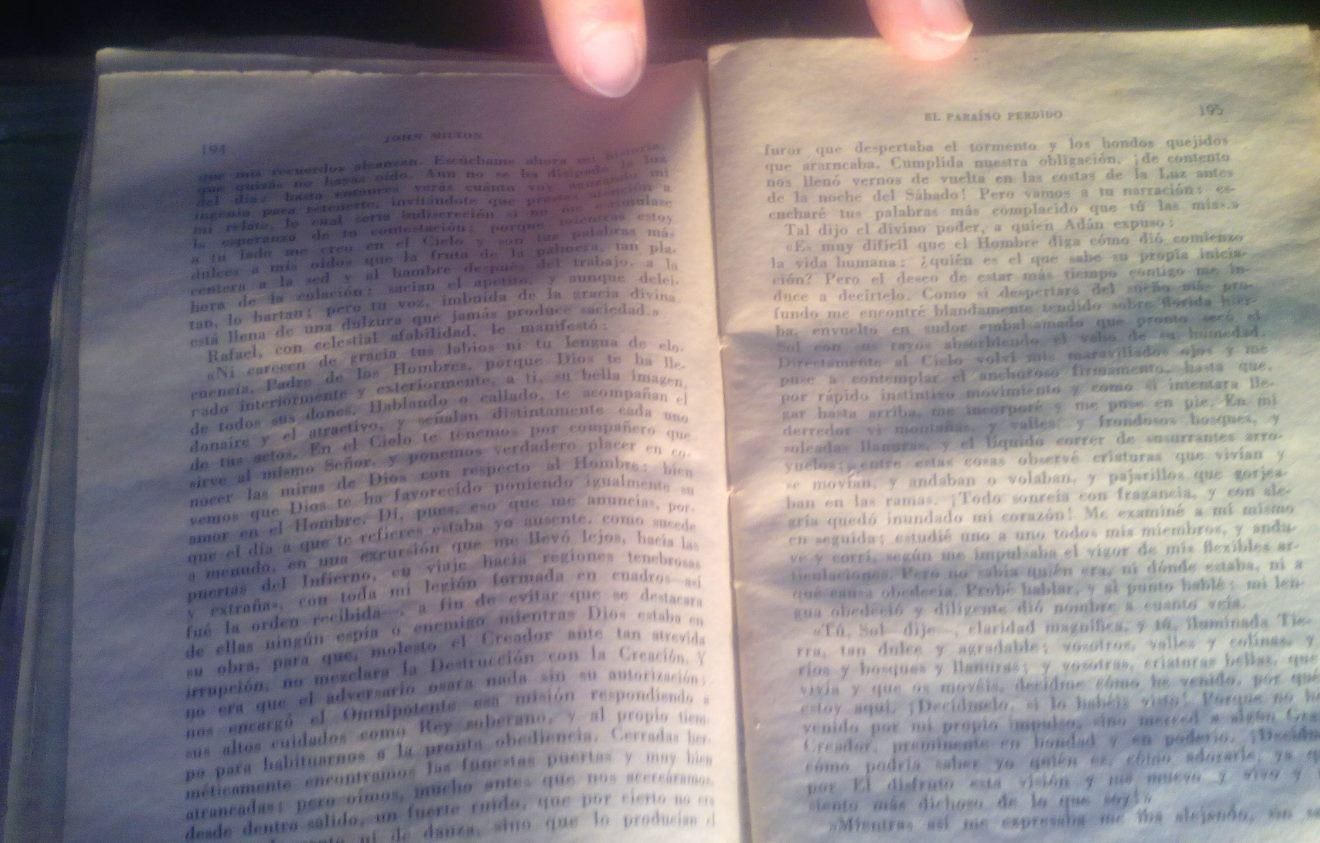

Abierto por las páginas 194 y 195, donde Adán, uno de los personajes del gran poema épico publicado en 1667, dice al arcángel Rafael, después de que éste le contara lo sucedido antes del tiempo que sus recuerdos alcanzan:

“Escucha ahora mi historia, que quizás no hayas oído, aún no se ha disipado la luz del día...”

Allí estábamos los tres, una antropóloga, un pianista y un pintor que escribe, en un lomo deshabitado, entre Las Tricias y El Castillo, en Garafía; en el municipio más despoblado de Canarias, en el momento mágico que tienen algunas tardes, sin que nadie nos condujera hasta ese lugar imprevisto, con un libro recién encontrado en el dormitorio de una casa olvidada en el tiempo. El libro era, ni más ni menos, que “El Paraíso perdido” de John Milton. Una edición de bolsillo de Editorial Ibérica, probablemente de la primera mitad del siglo XX. Sólo se podían hojear las páginas centrales, el resto se encontraban selladas como si fuera una pieza arqueológica. Caído del velador, seguramente en un día de temporal al estar parte de la ventana sin cristales, el libro se encontraba abierto boca arriba. Por lo tanto, lo que contenían esas páginas era una voz que ha esperado largo tiempo para ser escuchada, para comunicarnos algo que ahora se hacía inminente. Allí había un relato esperando y ahora se ofrecía como un presente misterioso que sería conveniente poder descifrar. Adán nos cuenta cómo se despertó “sobre la hierba florida”, cómo se puso en pie y descubrió la belleza exuberante del mundo que le rodea, cómo examina su propio cuerpo y pronuncia sus primeras palabras:

“Tú Sol -dije-, claridad magnífica, y tú, iluminada Tierra, tan dulce y agradable; vosotros, valles y colinas, y ríos y bosques y llanuras; y vosotras, criaturas bellas, que vivas os movéis, decidme cómo he venido, por qué estoy aquí. ¡Decídmelo, si lo habéis visto!”.

Esto es lo que Adán nos preguntaba, y también lo que el libro nos preguntaba a nosotros como si fuéramos el mismísimo arcángel Rafael. ¿Quién soy? ¿cómo? y ¿por qué?, son preguntas fundamentales y para responder a ellas habría que recurrir a la filosofía. Las respuestas nos llevarían a la esencia que siempre es posterior a la existencia, porque primero es la realidad y después el pensamiento.

John Milton (1608-1674), el primer inglés en leer a Dante, escribió “El Paraíso perdido”, un largo poema narrativo en 10.565 versos repartidos en doce libros, con el valor añadido de que fue escrito catorce años después de quedarse ciego. El poeta inglés dictaba a sus hijas de mañana los versos que recibía por la noche. Ésto, yo lo llamaría lógica literaria. Una suerte. El Paraíso perdido es un vendaval lingüístico, un poema épico cargado de ambigüedad, de modernidad, y por ello, de riqueza semántica que es una de las frutas de la literatura. Es una visión particular, compleja y gloriosa de la Creación partiendo del relato del Génesis. Los personajes son Adán y Eva, confusos y exaltados; Dios, deseoso de justificarse por la existencia del mal; Satanás, curioso, insumiso, contradictorio, humano y capaz de amar; además aparecen dos arcángeles: Rafael, que le habla a Adán del pasado y le advierte de Satanás, y Miguel, que le muestra a él y a Eva, una vez probada la fruta del árbol prohibido, el camino de sufrimiento y esfuerzo que será su destino. A Satanás lo echan del Cielo. Y Adán y Eva son expulsados del Edén: “Pero (tu Señor) no permite que habites por más tiempo este paraíso; he venido para hacerte salir de él y enviarte fuera de este jardín a labrar la tierra de la que fuiste sacado y el suelo que más te conviene”. Tras el castigo por haber comido la fruta del árbol del bien y del mal, “derraman unas lágrimas que pronto se secan, el mundo se extiende ante ellos, y aunque el camino es solitario, van guiados por la providencia y cogidos de la mano”.

Johanna, Mario, y yo comenzamos a hacernos preguntas. El largo viaje de vuelta en la oscuridad de la noche fue un intento de encontrar una posible respuesta. ¿Cómo había llegado este libro hasta aquí? ¿En qué ciudad lejana fue comprado? ¿Quién lo había primero traído y después abandonado? ¿Cuándo? ¿Por qué este libro tan simbólico, tan preciso y coincidente, y tan polisémico a la vez? ¿Por qué en este lomo abandonado, en esta casa perdida, en este pueblo del norte de la isla donde la emigración sigue aún presente haciendo mella?

Preguntas, preguntas. Adán y Eva también se hacían preguntas: ¿qué es lo que nos prohíbe conocer? ¿nos prohíbe el bien, nos prohíbe ser sabios? ¿de qué nos servirá nuestra libertad interior? ¿y qué es la muerte? ¿qué es, pues lo que temo? Lo que el diablo afirmaba, ellos le ponían signos de interrogación: ¿“Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo”? En algunos lugares nacer es tener que partir. La emigración fue, es y seguirá siendo, de alguna manera, una expulsión del paraíso. Pero, en este caso, no solo sufre el que es expulsado, sino que es el propio paraíso el que queda también en una situación precaria. Nadie sabe qué sucedió en el Paraíso una vez que Adán y Eva fueron expulsados. Desapareció del mapa como sumido en un letargo que todavía continúa. Sin humanos ha dejado de ser un lugar para la narración, porque nada puede acontecer en él. El fenómeno de la emigración lleva a una desolación que es transversal y recíproca. En realidad, nadie se salva. En “Páginas de la herida” (Visor, 1995), John Berger nos recuerda:

“La emigración no solo implica dejar atrás, cruzar océanos, vivir entre extranjeros, sino también destruir el significado propio del mundo y, en último término, abandonarse a la irrealidad del mundo.

Claro está que, cuando no se realiza a la fuerza, la emigración puede verse impulsada tanto por la esperanza como por la desesperación. Al hijo del campesino, por ejemplo, podría parecerle que la autoridad tradicional del padre es más opresivamente absurda que cualquier caos. La pobreza del pueblo puede resultar más absurda que los crímenes de la metrópoli. Vivir y morir entre extranjeros puede parecer menos absurdo que vivir perseguido y torturado por los propios compatriotas. Todo esto es cierto. Pero emigrar siempre será desmantelar el centro del mundo y, consecuentemente, trasladarse a otro perdido, desorientado, formado de fragmentos“.

Ser expulsados del paraíso parece ser parte de la condición humana, es lo que se desprende de un análisis de los desmanes históricos; algunos no te daban un trozo de tierra para labrar como sí ofreció Dios a Adán y Eva, simplemente proponían y ejecutaban el exterminio; y todavía el río suena como pueden ver en los telediarios. En un ámbito más doméstico, no hace falta que el destierro sea producto del autoritarismo de un tirano o de un dios severo. Perder el pie del Edén es algo que nos sucede a menudo. A causa de la ruina, de los fenómenos naturales, de la salud, del azar, de la guerra, de la política, del paso del tiempo, del olvido, del éxito o de la soledad. Es decir, en la sociedad narcisista donde vivimos, para no comprometer a nadie y eliminar todo intento de rebelión, se suele culpar a uno mismo. No a causa de la sociedad, porque si no seríamos marxistas. Seríamos despreciados por utilizar una herramienta de análisis que simplemente relaciona las causas con las consecuencias. Cuestión de sociología. El mantra es: “búscate la vida”; porque aquí no va a haber un arcángel que te dé un croquis detallado del itinerario al que nos obliga el castigo divino. Ver que los paraísos van quedando atrás, es una facultad humana que vamos descubriendo con el paso del tiempo y el desencanto de la vida. También vamos comprobando la certeza de que, al perder las cosas, es cuando de verdad le asignamos el valor antes merecido.

Cuando en un lugar concreto la ausencia de lo que se fue es mayor que la presencia de lo que queda, tenemos que hablar de una decadencia progresiva, y no hay más remedio que afrontar una situación crítica.

Garafía es el municipio más despoblado de Canarias. Su tasa de decrecimiento desde 1950, llega al 68%. A uno de enero de 2024 contaba con 1.983 habitantes, 67 más que en 2023. Según Viera y Clavijo, en 1776 el municipio alcanzaba los 1.527 ciudadanos. En 1950 tenía más de 5.000. Tras el colapso de la Guerra Civil y la miseria y la represión de la posguerra, se produjo una gran emigración hacia Tenerife y Venezuela; sobre todo durante las décadas de los cincuenta y sesenta. En los setenta el estancamiento económico era una evidencia palpable. En 2011 quedaban menos de 2.000 habitantes. De alguna manera se volvió a los datos del siglo XVIII. Hay que recordar que las comunicaciones con el resto de la isla siguieron siendo penosas, pues la pista forestal, es decir, de tierra, llegó de Barlovento a Garafía en 1959. Los periódicos de la época lo vendieron como un acontecimiento. En realidad, continuaba la sangría de un abandono progresivo. El anillo insular asfaltado se fue completando en la década del 2000. Demasiado tarde, como sucede a nivel insular con todo lo relacionado con el Norte profundo o con el Sur lejano. La isla es una bandera de tres franjas horizontales. Todo sucede en la franja central. En ella se encuentran la estación marítima, el aeropuerto, el hospital, las administraciones, la red comercial y las demás infraestructuras deportivas o culturales. Todo a mano entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane. Y sus intereses encontrados. Es perder el tiempo en discusiones bizantinas que no llevan a ningún lado. Y así estamos, sin plan insular, y el futuro es un enigma que no acertamos a descifrar. En la crema central viven más de dos tercios de la población de isla que alcanzó en el último censo de 2024, unos 83.439 habitantes. Desde que estalló el volcán Teneguía en 1971, la isla sólo ha ganado cinco mil habitantes. Algo se ha hecho mal. Así que, en cuanto a crecimiento, La Palma se halla estancada y dividida. En las franjas laterales, con todo más lejos, se encuentra el resto de la población insular. No sólo Garafía sufre esta condición. Por ejemplo, la comarca noreste ha perdido en los últimos años un 12 '4 % de población. En Barlovento ha sido del 20,9 % y en Los Sauces del 20,3 %. Asunto complejo el de la población y sus movimientos en Canarias. Hay que tener en cuenta que el turismo, en pleno desarrollo, va a ser quién marque el sentido de la hoja de ruta, el lugar de la demanda y de la oferta de empleo y dónde se va a gastar el presupuesto de las administraciones públicas, con los servicios que hay que ofrecer a tanto visitante. Y el desgaste que conlleva. Y el olvido consiguiente de lo que ya venía siendo por norma olvidado. Hay que hilar muy fino para que lo que puede ser un sostén de la economía, no llegue a convertirse en una hidra que nos deje secos como una piedra. Desde el 2017, en Canarias hay más defunciones que nacimientos. La tasa de natalidad es de las más bajas de España. Mi abuelo fue a Cuba y mis tíos a Venezuela. Por vueltas de la historia, ahora vuelven sus descendientes. Y llenan con sus niños y niñas las escuelas, centros que, si no fuera por el aporte humano del otro lado del mar, estarían vacíos. Según los expertos en la materia, el crecimiento de la población en las islas depende de la emigración. Así, por un proceso evolutivo se cierra el círculo. Por nuestros errores y los errores de otros que creíamos que no formaban parte de la película, se cierra el círculo; se cierra para seguir girando. Perdemos habitantes por aquellos que se fueron y los que siguen, a día de hoy, yéndose a las ciudades, es decir, emigrantes; y sólo ganamos población con aquellos que ahora vienen de otras tierras, es decir inmigrantes. En el caso concreto de Garafía, los nacidos del municipio son 829, de la provincia son 289, de las otras islas 36, del resto de España 116 y del extranjero llegan a 679, siendo la mayoría alemanes. Gracias a estos últimos, Las Tricias aguanta el tipo y en el último censo, ha aumentado algo la población del municipio con respecto a los años anteriores de caída constante.

Garafía es uno de los municipios más extensos de Canarias, y también es de los más bellos, con un paisaje variado y agreste desde Franceses hasta Las Tricias. En un pasado fue próspero en ganadería, agricultura y en la explotación del monte, pero siempre padeció olas de emigración, incluso tuvo que sufrir un gran éxodo hacia la propia isla de La Palma, concretamente, hacia Los Llanos, como le ocurrió al barrio de El Tablado o de Don Pedro. A principios de los noventa quedaba algo de movimiento. Se divisaba a lo lejos la nube de polvo de los Land Rover o de los Volkswagen en las pistas de tierra. Los últimos mohicanos. Se notaba la sensación de acabamiento. A cambio, Garafía había recibido a los hippies que no se fueron a Ibiza o a Darjeeling, los de Buracas, con el fuego ritual encendido a la puesta de sol; recibió a los palmeros de la “Ciudad” o de la “Banda” que buscaban una segunda residencia en el campo; no la querían al lado del mar, sino entre pinos, almendros y viña. Almendros y viña que ya estaban abandonados, aunque ellos no se dieran cuenta. También acogió a aquellos que buscaban un regreso a la naturaleza con los manuales de la revista “Integral” en la mano. Tuve amigos y los visitaba a menudo. Podría escribir otro artículo contando los detalles. Poca cosa recibió Garafía para lo que hacía falta. Tal vez, era una cuestión de cantidad más que de calidad, lo necesario para revertir el asunto. Supervivientes admirables todos los que lo intentaron, unidos a los pocos garafianos que aún tenían animales y hacían queso y vendían estiércol para el cultivo del plátano en Barlovento, Los Sauces y Puntallana. Llegó el momento en que en Los Llanos había más vacas que del Roque El Faro a Cueva de Agua. Para colmo de males, se retiró, ya anciano, Don Dalmacio, el dueño encantador de La Mata; una venta y casa de comidas, parada de guaguas y lugar de encuentro e intercambio que era como la corte de los milagros; un lugar que le hubiera gustado a John Ford o a Berlanga. Y ya nada volvió a ser igual sin Don Dalmacio, sin aquella vida que, aún en su ocaso, desprendía la alegría de estar en el mundo salga el sol por donde salga.

El baile de las fiestas de San Antonio no es lo que era; suena la música enlatada sin nada que se interponga. Deslavazado como un motor que no termina de arrancar; vacío si no fueran los inmigrantes y algún nostálgico que vuelve con algo más de barriga y con el pelo cano. Si entra el brumero hay que abrigarse y si sale el sol, debido a la altura y los efectos del vino, mejor ponerse a la sombra. En una ocasión un amigo y yo nos quedamos debajo del tablado de la orquesta, cuando el escenario estaba adosado a la ermita. Todo iba bien hasta que comenzó a llover y por las juntas de las tablas se fue colando el diluvio. En ese entonces no eran habituales las tiendas de campaña. Íbamos a la fiesta con lo puesto. Pasados los años, lo que queda es un parque temático, nosotros todos incluidos en él: una feria de las tradiciones, tradiciones que ya nadie practica y que ahora ponemos en el altar de las esencias para hacernos una foto y que vean cómo las defendemos; las defendemos un instante selfie y salimos corriendo para otro lado. A ver quién arranca la hierba. Ni el propio San Antonio sería capaz de adivinarlo. Las guaguas de la tercera edad aparcadas en fila, las tiendas de campaña como si fueran las afueras de una ciudad, todos con sombrero para dar un aspecto festivo; animales bellos y dignos de una utópica granja familiar, que después de años de inclemencia al sol mientras los dueños bebían vino en los ventorrillos, al fin son exhibidos con sombra organizada por los efectivos municipales. Demasiado tarde el detalle para los animales que antes venían del propio término municipal y cosa que agradecen los que ahora, de otros municipios, vienen a la feria invitados para rellenar el hueco y dar sentido al evento. Los consejeros y las consejeras insulares con sombrero de paja y gafas de sol van dando el ok y una sonrisa a todos. Si añadimos cuatro hippies de tercera generación, con sus niños rubios a la sombra de una mata de brezo, tendremos un gran cuadro de Brughel el Viejo; como sucede en gran parte de las fiestas habituales de las islas y de la península. Fiestas que parece que existen sólo para poner una medalla a los dirigentes políticos. En fin, pasen, pasen para que vean la becerra.

Desde muchos lugares de Garafía, si se mira a la cumbre en lo alto, como si fuera una señal de poder, templo o castillo, se ve parte del complejo del observatorio astrofísico del Roque de los Muchachos, uno de los más avanzados del mundo. Cuando se albergó la red Cherenkov, hubo presiones al pequeño ayuntamiento, que es dueño del terreno donde se levantan las instalaciones, para rebajar sus pretensiones económicas. Al final, unas migajas, siendo ellos tan ricos y tan modernos; no como ocurre en Hawái, donde se llegan a otro tipo de acuerdo más beneficioso para los municipios, incluyendo algunas inversiones. No sé en qué habrá quedado el asunto, pero no se hagan muchas ilusiones. A un perro flaco, todo son pulgas.“Es duro vivir ahora en Garafía”. Esto me dijo un amigo que se vino a Los Sauces después de ocho años de vivir “dentro”, como decimos los sauceros cuando nos referimos al municipio norteño. No es ir a Garafía, es adentrarse en su territorio. El despoblamiento de un lugar, a ráfagas o bala a bala, es un fenómeno muy dramático y hiere todas las carnes. Demasiados disparos certeros. Lejanía y olvido. Una cascada de consecuencias que acaban en la pura desolación porque la vida ahora se encuentra en otro lugar.

Desde los setecientos metros, el viento abajo levanta las olas en el mar; aquí arriba, la brisa silba una melodía en el pinar, un canto que tiembla en la luz vertical de las laderas, un coro de musgos y de pinocha desafiando los abismos; la oración lila de la capitana, la plegaria amarilla de la flor del gacio, un sendero en la espesura por donde cruza una manada de cabras. De la profundidad sagrada de los barrancos del noreste a las tierras altas del norte, un campo extendido donde albergar los sueños.

Las palabras ardieron, ardieron tantas veces como los pinos con su coraza de corcho quemado, un silencio de llamadas que ya nadie oye, sólo el aguililla que se posa en el pino recto y alto, árbol invencible con un brazo roto como un dios griego, herido, pero cicatrizado por el paso del tiempo; carretera vacía sin el polvo y el bullicio vibrante de otros tiempos, alguna pareja de turistas con un coche de alquiler, y nadie más; huertas asilvestradas, caminos impracticables y ya perdidos, casas habitadas por las palomas y las arañas teresianas; casas secas en verano y húmedas en invierno, con las tejas rodadas y un nisperero creciendo en la habitación donde Nieves y Antonio se amaron tantos inviernos; casas terreras con las ventanas rotas y los veladores vacíos, con la luz fría de la soledad bañando el pasillo; hasta que llegue un alemán y siembre palmeras, hasta que regrese el niño o la niña de Los Llanos o de Tenerife, y vuelvan a donde nació su abuelo, donde su padres vivieron la infancia, a pasar, entre wasaps, un fin de semana o diez días en verano.

Ya no siegan la hierba, porque ciego es el discurrir humano, y triste ante el vacío, son sus despojos. Mi querida Garafía, bella al sol y bella entre la niebla, grande y sola, como una madre abandonada por los hijos; lo que era y lo que ya no es. Del jardín sobrevive el rosal silvestre que creció por encima de las hortensias ya secas; un rosal que en muchos años nadie ha podado; tampoco se podan los almendros, y por ello, se vuelve amargo su fruto; amargo de puro abandono, castigo de los dioses, asfixiados los árboles por la maleza de un tiempo sin piedad, un presente sin clemencia, sin rumbo ni concierto. “El futuro llega siempre demasiado pronto”, decía Einstein; en este caso, no parece que vaya a ser muy halagüeño.

Los hombres hablaron con las mujeres, frases cortas, palabras sueltas, voces que contenían una odisea de esfuerzo, tierras y animales, todos allí, alrededor de la mesa, ante el último pan recién horneado, ante el último queso aún tibio del cañizo, ante la última copa de vino. Hablaron de un modo quieto, pausado y con largos silencios. No encontraron la forma de quedarse porque ya habían decidido irse. Quedarse e irse a la vez a vivir a una ciudad por el bien de sus hijos, no puede ser. Hay que elegir, no pueden ser dos cosas a la vez. Hablaron los hombres y las mujeres, el perro echado cerca de la chimenea no dijo nada, pero intuía el asunto por el tono de voz; hablaron todos casi en silencio, hablaron bajito porque era el silencio quien iba a reinar a partir de ahora; y se fueron, se fueron sin hacer mucho ruido, y dejaron su dolor sin que nadie lo guardara de la intemperie.

Se descuelga el aguililla de un pino alto y herido que es como la Victoria de Samotracia, sobrevuela majestuosa y libre un mundo agreste y hermoso; abajo, lejono, el mar con su metafísica, aquí arriba, la brisa en el pinar, el canto del alma de los que se fueron.

Alguien, un “Adán” palmero, en este caso de Las Tricias, con el dinero que había ahorrado de la cosecha de almendras y de cargar varas en el monte, a mitad de la década de los cincuenta, emigró a Venezuela. Dejó atrás a sus padres, la casa donde nació, los amigos, los almendros, los campos de trigo y de cebada de Garafía. Dejó la isla y partió en un barco hacia el otro lado del océano. Primero, llegó a Caracas donde había unos conocidos y después, a Barquisimeto donde había unos parientes. Lugares extraños para él, gente que hablaba español pero con otro acento; otros trabajos, otra comida, otro clima, otro mundo. Pasados veinte años vino de vuelta en un vuelo Caracas-Madrid. El bolívar cotizaba a veintiocho pesetas. Con un amigo palmero que conoció en el avión, al caer la tarde se acercó a “Chicote” a beber whisky. Invitaron a toda la barra. Les tocó, sin querer, ser los últimos en salir del famoso local a las tantas de la madrugada. Al día siguiente, con algo de resaca, paseando por la capital española, fue a dar a la Cuesta de Moyano; como le gustaba leer y pensando en las horas de viaje, adquirió, por el título, el libro de Milton en una de las casetas. Al día siguiente salía el vuelo a Tenerife. Regresaba por un mes y medio. Lo hizo sabiendo que las cosas habían cambiado. Incluso, sabiendo que el regreso es tarea imposible, porque en el largo tiempo de ausencia, nosotros también hemos cambiado y los que habitaban el hogar y aquel mundo de la infancia y de la juventud, ya no están. El emigrante palmero regresó a mitad de la década de los setenta. No llegó a tiempo de ver a su padre que ya había fallecido, pero sí a su madre que ahora vivía en el otro lado de la isla.

Habitó de nuevo la casa del paraíso perdido. Se reencontró con su hermana que había emigrado con su madre a Los Llanos. Un domingo fue a comer pescado fresco a Tazacorte con la familia. Saludó al resto de parientes, hablaron de las tierras y del monte y de qué se podía hacer con ello. Le llevó flores a su padre al cementerio. Tuvo que resolver algún papeleo en el ayuntamiento. En el bar echó unas partidas al dominó con los amigos, probó de nuevo el vino de tea y la carne de cabra. Una noche de aquel verano, cuando se despertó oyendo el sonido del viento entre los pinos, se echó a llorar. ¡Oh, Señor, ten piedad! ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Se acercaba la hora de partir. Una mañana de niebla preparó la maleta, sin darse cuenta dejó el libro de Milton dentro de la gaveta del velador, cerró la casa y partió por última vez, en un viaje sin retorno, hacia un lejano continente. La casa quedó a solas y pasaron años de olvido. Un día unos chicos entraron por la ventana, recorrieron las habitaciones por curiosidad. Abrieron los armarios, abrieron las gavetas y sacaron el libro de Milton y como no les interesaba, lo dejaron en la mesilla de noche. Una día de temporal el viento se coló por la ventana rota, tiró el libro al suelo y quedó abierto para que nosotros encontráramos su mensaje escrito, para que nos enfrentáramos a sus preguntas. Preguntas que aún siguen sin respuesta, mientras Garafía sigue, sigue alta, lejana y sola, extendida sin remedio a la belleza del ocaso.

ÓSCAR LORENZO

San Andrés y Sauces

09-05-2025

0