Gracias, ignorancia

Por extraño que suene, la ignorancia puede ser la mejor amiga de la cultura; y no en el evidente sentido de que le da de comer de higos a brevas, sino en el nada evidente de ejercer de guardaespaldas. Como es lógico, y tirando de lo que Pessoa llamaba “la cobardía del ejemplo” (Caeiro por Álvaro de Campos), ningún grupo de falangistas monta una hoguera en la antigua sede de la Universidad Central de Madrid (1939) para quemar libros de los que ellos o sus jefes no han oído hablar en su vida; y, por el mismo motivo, los autores pueden estar seguros de que no los van a censurar, encarcelar, exiliar o asesinar por ser autores si los patrocinadores de esas delicias no los conocen. Bien dice el refrán, “ojos que no ven, corazón que no siente”. Pero empecemos la casa por los cimientos, que ya llegará el tejado.

La forma habitual de cargarse laboralmente a una persona del sector no es prohibir lo que escriba o cante: es impedir de facto que pueda vivir de ello. En el mundo de los sueños infantiles, el trabajo y el talento triunfan siempre cuando caminan juntos; en el mundo a palo seco, hasta los mejores y más firmes se estrellan a medio plazo –si superan el corto– en ausencia de la financiación y distribución necesarias, así que lo único que hay que hacer para ahorrarse la existencia de gente poco servil es asegurar dicha ausencia y dejar el resto a la precariedad económica. Nadie se enterará, no saldrá en las noticias y, si sale por casualidad, será sotto voce. Hasta la respuesta social ante la censura depende del poder que se tenga, porque huelga decir que la desgracia de un famoso televisivo provoca más indignación que la de un mindundi o, pongo por caso, que la prohibición de diez mil obras en Estados Unidos durante los años 2023 y 2024 (datos de PEN América); 16.000 si se cuenta desde julio del 2021.

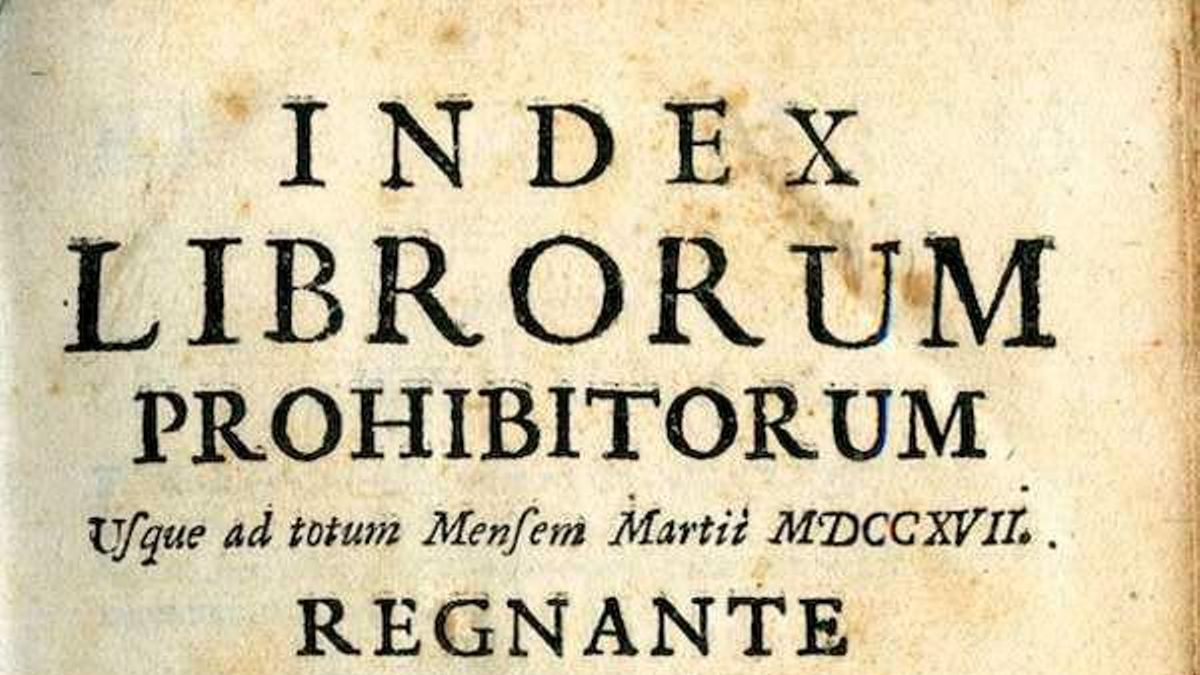

Dentro de unos días, se celebrará en dicho país la Semana de los Libros Prohibidos, organizada por una coalición de entidades dedicadas a la defensa de la libertad de creación y expresión. Una de ellas, la American Library Asociation (Asociación de Bibliotecas Estadounidenses) publica desde hace tiempo una serie de informes anuales que no tienen desperdicio ni en el quién es quién en esa moderna Inquisición: directivos y funcionarios (36%), grupos de presión (26%), padres (16%), gobiernos y dirigentes políticos (10%), etcétera. La noticia buena es que sólo el 1% de los profesores y bibliotecarios emulan a los falangistas del SEU; la no tan buena, que la asociación mencionada se refiere exclusivamente a lo que ocurre con los libros en su ámbito, no a la censura en el sector editorial, privado o público. Dieciséis mil textos expulsados de bibliotecas (55%), colegios (43%) y universidades (2%), cantidad que sería sin duda superior si hubiera más gente dispuesta a denunciar.

Antes de seguir adelante, citaré algunas de las obras más censuradas desde principios del siglo XXI en EEUU, por si se animan a reventar el plan a los inquisidores: De ratones y hombres, de John Steinbeck; El guardián en el centeno, de J. D. Salinger; Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain: Matar a un ruiseñor, de Harper Lee; Un mundo feliz, de Aldous Huxley y Matadero cinco, de Kurt Vonnegut. No, no es que se censure solamente a autores fallecidos (sería de lo más peculiar); es que me parecen los más recomendables de los diez primeros puestos de cada lista. No, no es que se censure solamente la narrativa; es que, como la narrativa vende más que la poesía o el teatro, suele monopolizar el podio de la censura en las bibliotecas. No, no es que en los siglos XIX y XX no se censurara; es que, si nos metemos con maravillas como la Ley Comstock contra las obscenidades (1873), que sigue en vigor –y de hecho, se está usando para perseguir el aborto–, no acabaríamos jamás.

Pues bien, uno de los detalles que llaman la atención al comprobar las listas es la desaparición paulatina de los clásicos. Cuantas más hojas caen del calendario, menos se busca y por tanto censura el Manhattan Transfer de John Dos Passos –otro de los hipercastigados, de cuya muerte se cumplieron este domingo cincuenta y cinco años– y más a unos personajes que dicen no se qué sobre si hay que follar con chimpancés, gansos o leonas y, por el lado no interpernal, sobre si tal o cual dios es el verdadero, si es verdad que Roma fue una ficción de los troyanos o si los vallecanos y vallecanas deberíamos dominar el mundo por nuestro sufrimiento o ser deportados en masa a Caldes d’Estrac. Y a la que está en esas el lector medio, olvida a los autores con algún fondo y les da la espalda con toda tranquilidad o no exige que se quemen sus libros de Dallas a Nueva York por no considerarlos, respectivamente, ni interesantes ni peligrosos.

A estas alturas, harían bien en preguntarse cuál es la situación en Europa y, en concreto, en España, ya que vivimos aquí. Me temo que, si investigan, se llevarán una sorpresa desagradable; pero eso sí, como nuestros inquisidores son más finos, les adelanto que el capitán histórico de los excluidos en nuestras tierras no ha sido nunca, como en Estados Unidos, Aristófanes (por Lisístrata). Cada sitio tiene sus manías, desde luego. Lo que está claro –o eso creo– es que, puestos a elegir entre una supuesta cultura que se basa en la prohibición y una incultura sin más que no prohíbe por desconocimiento, me apunto al “gracias, ignorancia” que abre estos párrafos. Total, ¿quién pierde cuando no lee a Twain porque le molesta su tono? Quien no lo lee. Y si hoy no lo aprecian, vendrán mañanas que pongan las cosas en su sitio.

7