Cómo los neoliberales se obsesionaron con el cociente intelectual y abrazaron el etnonacionalismo

Tras el éxito de Globalistas: El fin de los imperios y el nacimiento del neoliberalismo (Capitán Swing, 2021) y El capitalismo de la fragmentación: El radicalismo de mercado y el sueño de un mundo sin democracia (Paidós, 2023), Quinn Slobodian, profesor de historia internacional en la Universidad de Boston, explica en su último libro, Hayek's Bastards: Race, Gold, IQ, and the Capitalism of the Far Right (Zone Books, 2025) cómo una parte de la derecha intelectual ha reconfigurado las ideas de Friedrich Hayek para enfrentar lo que percibe como un “nuevo colectivismo”: las luchas por la justicia racial, de género y climática.

A través de conceptos como el Volk Capital (“capital etnonacional”) y la obsesión por el cociente intelectual como herramienta de jerarquización social, el libro revela un giro desde el universalismo económico hacia una visión excluyente y biologicista. Slobodian también analiza las nuevas alianzas entre élites tecnológicas y movimientos nacionalistas, la centralidad de la defensa del capitalismo en todas las mutaciones neoliberales o la emergencia de Elon Musk y el “muskismo” como una transformación del contrato social basado en la promesa ilusoria de soberanía tecnológica.

¿Por qué el título, Bastardos de Hayek? ¿Quiénes son estos bastardos?

Es una imagen muy eficaz para mostrar cómo las ideas se transforman con el tiempo y se reutilizan, a veces de manera impropia o imprevista, en función de las necesidades coyunturales de proyectos políticos distintos. Esa manera de entender la historia intelectual siempre me ha parecido convincente: no hay ideas puras; toda idea termina alterándose, combinándose con nuevas aleaciones a medida que se transmite y se adapta a contextos diferentes. Y Friedrich Hayek no constituye una excepción.

La apelación al cociente intelectual siempre resurge en momentos de movilización popular a favor de la igualdad y sirve como un instrumento para deslegitimar las demandas de grupos infrarrepresentados

Hoy, el economista y filósofo austriaco sigue siendo una referencia central para libertarios, neoliberales y conservadores. Sin embargo, aquello que se pretende decir cuando se invoca a Hayek es extraordinariamente variado. Me interesó escribir este libro para examinar cómo una generación de intelectuales de derechas, vinculados al movimiento neoliberal, se apropió y reconfiguró el pensamiento hayekiano al final de la Guerra Fría, en un momento en que la vieja contienda entre comunismo y capitalismo parecía haberse resuelto de forma definitiva en favor del capitalismo.

Lo que muestro es que recurren a Hayek para identificar nuevos enemigos incluso después del derrumbe del socialismo soviético, pese a que la conexión con las ideas originales del austriaco sea más bien tenue. El libro aborda, en esencia, cómo definen ese nuevo adversario y cómo lo sitúan en quienes defienden la justicia racial, la igualdad de género o la justicia climática, frentes de lucha que los autores neoliberales interpretan como un “nuevo colectivismo”.

Tendemos a asociar el neoliberalismo con una exaltación casi reductiva del individuo. Sin embargo, su libro muestra que esa lectura es insuficiente: los neoliberales dedicaron una notable energía intelectual a imaginar formas alternativas de comunidad y muchos de ellos incluso temieron la posible disolución del Estado. En ese contexto introduce el concepto de “Volk Capital” [capital etnonacional]. ¿Cómo deberíamos entender esta conexión?

La comprensión más extendida del neoliberalismo suele verlo como una doctrina que reduce a los seres humanos a una valoración puramente económica, a unidades de trabajo que circulan por un mercado abstracto, desprovistas de rasgos distintivos.

Lo que me sorprendió al estudiar a los neoliberales, especialmente a los de la década de 1990, es que comenzaban a abandonar esa visión universalista del sujeto económico. En lugar de concebir a las personas como actores intercambiables dentro del mercado, empezaron a verlas como individuos marcados de forma indeleble por su contexto cultural, nacional e incluso racial.

Muchos de estos “bastardos de Hayek” a los que analizo en el libro intentan explicar por qué ciertos países producirían, según ellos, poblaciones con mayor inclinación al éxito en el mercado, pueblos con valores más emprendedores, incluso con una supuesta disposición natural al ahorro. En ese esfuerzo, terminan colectivizando la noción de “capital humano” y transformándola en un atributo inscrito casi literalmente en el código genético de determinadas poblaciones y, por tanto, supuestamente inaccesible para otras.

Este giro resulta clave para entender por qué, desde los años 90 y aún más durante la década de 2010, algunos neoliberales empiezan a articular formas de “etnonacionalismo” y a expresar un rechazo rotundo a la inmigración, defendiendo el endurecimiento de las políticas migratorias. Subyace en ello una nueva racionalidad económica en la que el capital humano se piensa en términos nacionales, étnicos y raciales. Esa deriva es la que, en mi opinión, justifica hablar de Volk Capital [“capital etnonacional”].

En esta misma línea, el libro aborda lo que denomina la “centralidad del cociente intelectual” en esta nueva derecha y su obsesión por cuantificar la inteligencia. Esa fijación conduce a los neoliberales a elaborar jerarquías basadas en concepciones mensurables de la capacidad cognitiva, lo que produce “neurocastas”. ¿Cuáles son las raíces históricas de este fenómeno?

Una de las características más llamativas de las apelaciones al cociente intelectual (CI), sobre todo en la cultura política estadounidense, es que tiende a resurgir en momentos de movilización popular en favor de la igualdad.

Pueden identificarse tres grandes episodios en los últimos 50 años. El primero aparece tras el movimiento por los derechos civiles y el auge del feminismo a comienzos de los años 70, cuando ciertos sectores conservadores, sobre todo el psicólogo Richard J. Herrnstein, empezaron a presentar el CI como un obstáculo intrínseco y natural a la igualdad distributiva y a la representación en cargos públicos, en consejos de administración o en los niveles superiores de la élite profesional. Su razonamiento era que, dado que la inteligencia sería hereditaria, existía un límite natural al número de mujeres o personas pertenecientes a minorías raciales que podían alcanzar posiciones de élite. Si la distribución del CI impedía que esos grupos alcanzaran, en promedio, niveles elevados de rendimiento, entonces, según esta lógica, quizá había que resignarse a la persistencia de la desigualdad contra la que luchaban el movimiento por los derechos civiles y el feminismo.

En la década de 1990 se produce un segundo episodio, en un contexto inmediatamente posterior a la Guerra Fría marcado por el avance de la discriminación positiva y el antirracismo. Muchos empresarios percibieron estos cambios como una amenaza a su poder en los procesos de contratación y a la autonomía con la que dirigían sus pequeños reinos corporativos. Y allí reapareció de nuevo el lenguaje del CI hereditario como explicación de por qué, según ellos, era irreal esperar una representación equitativa de afroamericanos o mujeres en los niveles más altos de la élite. En ese momento, Herrnstein regresó al primer plano acompañado del pensador libertario Charles Murray, a quien dedico un espacio sustancial en el libro. Juntos escribieron The Bell Curve [La curva de la campana: Inteligencia y estructura de clases en la vida estadounidense], un éxito de ventas que permaneció durante un año entero en la lista del New York Times y que sigue imprimiéndose a día de hoy. Fue decisivo en la popularización de un tipo de “ciencia racial” pseudocientífica centrada en el CI, cuya influencia fue profunda y duradera.

Cuando uno se declara radical en la defensa del capitalismo, el acceso a la financiación es inconmensurablemente mayor que cuando se es radical en la causa del socialismo

La misma lógica reaparece en la década de 2010, en paralelo a movimientos como #MeToo, Black Lives Matter o las reivindicaciones del colectivo LGTBI. Una vez más, el CI resurge como un instrumento para deslegitimar las demandas de igualdad de grupos infrarrepresentados. Murray vuelve a ocupar un papel central, ahora con nuevos seguidores entre la élite tecnológica emergente de Silicon Valley. Como explico en el libro, este sector es especialmente receptivo a la noción de inteligencia porque considera que mide rasgos que los personajes del ecosistema tecnológico admiran: la capacidad de detectar patrones, de pensar de forma avanzada sobre problemas de ingeniería, de visualizar en tres dimensiones y de manejar interfaces complejas.

¿Cómo conecta eso con la situación actual?

Uno de los aportes del libro —inesperado incluso para mí al inicio del proyecto— es ofrecer una explicación de la reciente alianza entre las grandes tecnológicas y el movimiento MAGA. El cociente intelectual y la obsesión por la capacidad cognitiva se convierten en un terreno común entre ambos mundos, aunque por motivos distintos.

Figuras como Trump, Vance y otros conservadores nacionalistas operan con una visión jerárquica de la raza y la capacidad mental que les permite justificar su nativismo y la exclusión de inmigrantes procedentes de países que consideran de “bajo CI”. Y ese marco crea un punto de contacto con tecnólogos que admiran a quienes ocupan los rangos más elevados de la distribución cognitiva porque creen que de ahí surgirá la innovación, cualidad que consideran aún más crucial en la era de la inteligencia artificial.

Se ha escrito mucho sobre la relación entre estas mutaciones de la derecha y el neoliberalismo. Su libro sostiene que estas nuevas figuras actúan más como una especie de vanguardia en su interior que como una reacción del propio neoliberalismo. Desde esta perspectiva, ¿cómo interpreta los debates actuales sobre la naturaleza del trumpismo? ¿Podemos hablar de un mundo posneoliberal?

Una de las cosas que más me ayudó a pensar el neoliberalismo desde un punto de vista histórico es que los propios neoliberales tienden a definir su proyecto en función de aquello que consideran su mayor amenaza. En la década de 1930, cuando el término “neoliberalismo” se acuñó por primera vez, los enemigos eran los colectivistas de izquierda y de derecha: socialistas, comunistas y fascistas. En los años cuarenta y cincuenta, la amenaza pasó a ser una versión más suave, pero igualmente inquietante, a sus ojos, de keynesianismo y socialdemocracia. En los sesenta y setenta, el adversario fue el impulso descolonizador del Sur Global. Y en los noventa, y diría que aún hoy, el enemigo central es lo que perciben como un socialismo “woke”, a menudo presentado en sus propias teorías conspirativas bajo la rúbrica del “marxismo cultural”.

Durante la oleada de populismo de izquierda, el neoliberalismo tuvo que reinventarse para frenar lo que muchos identificaban como una amenaza muy seria, una insurrección profundamente igualitarista. En ese contexto, figuras asociadas a think tanks neoliberales como la Heritage Foundation o el Cato Institute comenzaron a ver una alianza táctica con Trump como un mal necesario para contener aquel auge. Eso implicaba aceptar elementos incómodos de su retórica, en particular su rechazo al libre comercio.

Sin embargo, para figuras como Stephen Moore o Arthur Laffer, arquitectos de los recortes fiscales de Reagan en los ochenta, el sacrificio sólo merecía la pena si ayudaba a neutralizar un peligro mayor. Y si observamos la primera Administración Trump, aunque muchos la han caracterizado como un giro contra el “hipercapitalismo” y el “inicio del fin del neoliberalismo”, lo cierto es que su único logro legislativo significativo fue una enorme rebaja fiscal para los ricos y una reducción drástica del impuesto de sociedades en 2017.

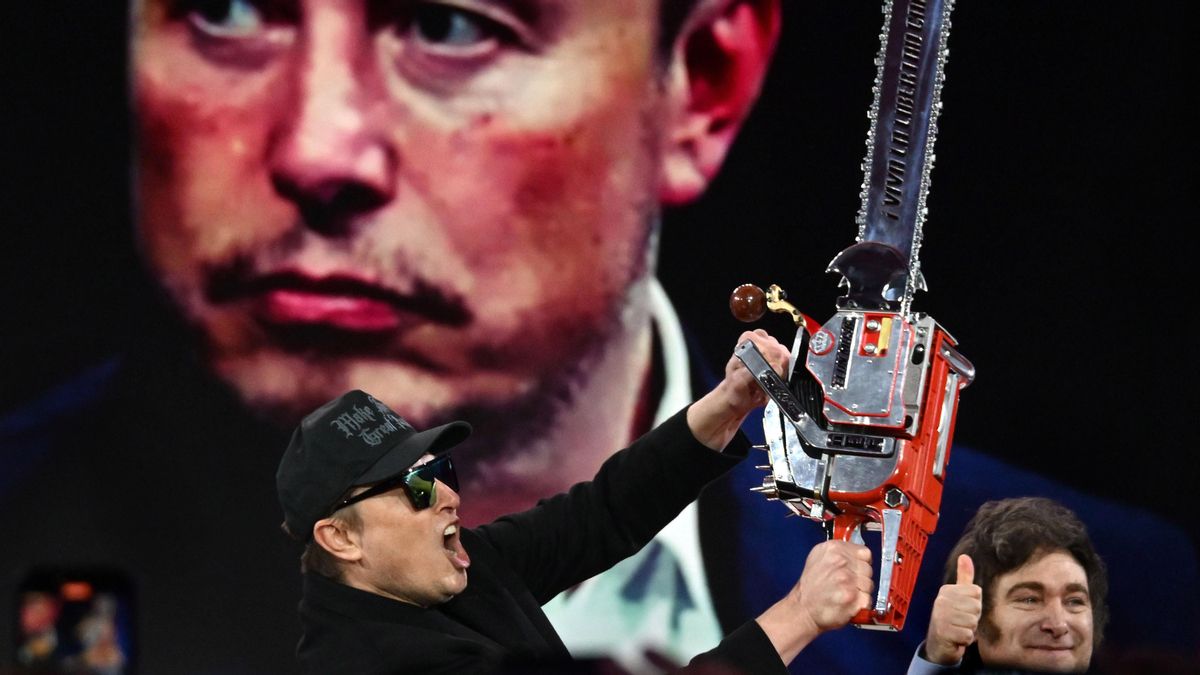

Defino el muskismo del mismo modo en que históricamente se ha definido el fordismo: no como una doctrina explícita formulada por su creador, sino como el resultado retrospectivo de la interacción entre una tecnología, un modo de organización productiva y un imaginario social. En este sentido, el muskismo es una promesa de soberanía a través de la tecnología altamente selectiva y profundamente excluyente

Por eso considero altamente discutible la idea de que Trump representa un alejamiento del capitalismo global. Dentro de la coalición MAGA existe una batalla real entre quienes desean una reindustrialización verdaderamente posneoliberal, que requeriría algún grado de propiedad estatal y coordinación pública de inversiones en sectores críticos, y quienes prefieren regresar al guion reaganiano de desmantelar programas sociales y avanzar en recortes fiscales para los ricos. Aún no sabemos qué facción prevalecerá. La mezcla de políticas que hoy conviven en la coalición trumpista es tan heterogénea que resulta difícil describirla como un neoliberalismo coherente.

Los bastardos de Hayek reconstruye una cronología histórica minuciosa de la derecha neoliberal en la que sorprende la ausencia de fracturas significativas, especialmente entre las décadas de 1940 y 1990. ¿Cómo lograron mantener esa unidad a pesar de las evidentes discrepancias doctrinales?

La capacidad de la derecha para formar cuadros ha sido extraordinaria durante décadas. Su disciplina de mensaje, igualmente notable. Y su habilidad para mantener las disputas políticas en el ámbito interno, sin exponerlas públicamente, constituye uno de los secretos de su éxito. Una de las rarezas de la Administración Trump en su segundo mandato ha sido precisamente la fisura de esa unidad discursiva, sobre todo en torno a la Heritage Foundation, al debatir si debía abrirse la puerta a elementos abiertamente neonazis de la extrema derecha estadounidense. Ese episodio, en realidad, confirma la regla: por lo demás, han sido sorprendentemente “leninistas” en su disciplina y en su política de vanguardia desde los años ochenta.

Nada en este ecosistema es espontáneo ni casual. La derecha ha construido un modelo radial de educación y formación articulado en torno a think tanks que distribuyen materiales homogéneos entre sus organizaciones afines. A ello se suma un fuerte sentido interno de coherencia e identidad y, quizás lo más decisivo, una intensa animadversión hacia quienes consideran sus adversarios, acompañada del deseo explícito de aplastarlos, humillarlos y derrotarlos.

¿Cómo han logrado sostener, década tras década, este ecosistema? Conviene recordar que cuando uno se declara radical en la defensa del capitalismo, como hacen ellos, el acceso a la financiación es inconmensurablemente mayor que cuando se es radical en la causa del socialismo. Las cifras hablan por sí solas. Las cantidades que cada año manejan instituciones como el Institute for Humane Studies o el Mercatus Center de la Universidad George Mason para asegurar lealtades entre jóvenes promesas de su propio ecosistema político son extraordinarias. En 2024, el presupuesto operativo del Institute for Humane Studies —una institución que, en esencia, se dedica a promover a Hayek y Ayn Rand— alcanzó los veinte millones de dólares, con ingresos cercanos a los treinta. En el mundo académico, una suma así sería un milagro capaz de sostener durante una década un programa entero. Ellos llevan construyendo estructuras de este tipo desde los años treinta, cuando identificaron con claridad a su enemigo —los socialistas— y se dedicaron, generación tras generación, a perfeccionar su lucha contra él.

Hoy, sin embargo, se enfrentan a un desafío de otra naturaleza: la crisis financiera global y la erosión de la fe de la gente común en el mercado, fenómenos que históricamente la izquierda ha sabido capitalizar mejor que la derecha. En Estados Unidos, donde la esperanza de vida disminuye para determinados sectores y el coste de la vida se vuelve insoportable, a la derecha le resulta cada vez más difícil convencer a la ciudadanía de que el capitalismo actúa en beneficio suyo y de sus hijos. El desconcierto es palpable. Buscan un enemigo que vuelva a dar coherencia a su proyecto y, en ese intento, están forjando alianzas cada vez más escoradas hacia la extrema derecha, alianzas que incomodan incluso a sectores más centristas dentro de su propio campo.

Para cualquiera que haya participado en las estructuras de la izquierda española, puede parecer inevitable sentir cierta envidia ante esa disciplina, esa convicción y esa capacidad estratégica.

Desde mi perspectiva en Estados Unidos, y con todas las limitaciones que implica mirar desde fuera, España aparece hoy como una fuente de inspiración. Incluso la prensa financiera internacional ha tenido que admitir, aunque a regañadientes, que la negativa española a sumarse a la nueva Guerra Fría promovida por Washington frente a China está produciendo resultados económicos tangibles: atrae inmigración, acepta inversión china y permite desarrollar iniciativas innovadoras vinculadas a la ampliación de la cogestión empresarial a partir de una lectura cuidadosa de la Constitución, además de los proyectos impulsados por Yolanda Díaz. Es realmente notable, un rayo de luz en un periodo particularmente sombrío para Europa.

Y aunque la derecha conserva ciertas ventajas estructurales —su tradición de elitismo, de jerarquía interna, de disciplina hacia el liderazgo—, la izquierda posee otra fortaleza distintiva: la voluntad de tolerar la disidencia interna y de abrirse a la controversia. En momentos como los que describió Zohran Mamdani en su discurso de victoria, cuando la historia parece ofrecer una oportunidad inesperada, sigo creyendo que es ese el camino que puede imponerse a largo plazo. No el de engrasar un proyecto político con donaciones de los ricos para entregarles exactamente lo que demandan.

Pero no se trata únicamente de financiación. Su libro puede leerse también como la crónica de cómo unas ideas inicialmente marginales llegaron a convertirse en supuestos hegemónicos.

Lo que caracteriza al liberalismo en general —y al liberalismo clásico en particular— es que siempre ha estado atrapado entre dos polos, con una contradicción interna fundamental. El éxito del liberalismo como filosofía —y esto vale también para el neoliberalismo— reside en su propuesta de que podemos reinventarnos sin cesar, tanto a nosotros mismos como al mundo que nos rodea.

Lo que Hayek llamaba el impulso hacia una “utopía liberal” parte de la idea de que existe una enorme reserva de conocimiento sin explotar en la humanidad, y de que necesitamos las herramientas que ofrece el mercado para descubrir y activar esas formas singulares de saber local, recombinarlas de modos infinitamente nuevos, intercambiarlas a escala global y producir cosas que hasta entonces parecían imposibles.

La economía política de la derecha estadounidense contemporánea es un proyecto en retirada, atrincherado para salvar lo que queda de la ventaja competitiva que una vez tuvo y haciéndolo de una manera cada vez más frenética, divisiva y venenosa.

Hay, en ese sentido, una promesa grandiosa en el proyecto liberal y en el neoliberal, que en muchos aspectos constituye uno de los secretos profundos de su éxito. Es la promesa que se ofrece al público: nuevos horizontes, nuevos productos, nuevas formas de expresión, nuevas posibilidades de reinvención personal. Pero la otra cara de esa moneda —presente desde los orígenes del liberalismo, ya en John Stuart Mill— es que siempre ha descansado también en el refuerzo de jerarquías acerca de la capacidad humana y la diferencia humana. Incluso cuando el neoliberalismo celebraba la creatividad infinita de la especie, insistía en que esa capacidad de invención no estaba distribuida de manera equitativa.

El modo de estabilizar el potencialmente caótico resultado de esa energía consistía en asegurar a los responsables políticos que las jerarquías de poder nunca se invertirían del todo. Precisamente eso consideraban su misión los neoliberales de los años treinta y cuarenta: liberar las fuerzas del mercado sin desafiar las jerarquías existentes. Era, y sigue siendo, un equilibrio sumamente difícil.

Creo que, en los últimos años, especialmente dentro de la comunidad neoliberal y libertaria estadounidense, han tenido que confrontar el hecho de que la auténtica cualidad prometeica del capitalismo global ha producido un mundo en el que ya no ocupan la cima de la jerarquía. China ha aprovechado de manera extraordinariamente creativa su enorme reserva de mano de obra y su vasto mercado interno, combinando selectivamente elementos del socialismo, la socialdemocracia y el capitalismo libertario, hasta eclipsar la capacidad manufacturera estadounidense y dejar atrás a la industria europea.

Esto ha generado, a mi juicio, una pérdida de confianza entre los neoliberales occidentales en la dimensión prometeica de su propio pensamiento. Cada vez están más interesados en preservar sus jerarquías internas, y ese giro termina socavando su propia filosofía, precisamente aquella que les proporcionó el éxito inicial. Se abandona así la función creativa e instituyente, y solo queda la función de preservación del orden. De ahí que, como describo en el libro, mediante este nuevo proyecto de fusionismo, se aparten de la idea de que los seres humanos forman una especie universal y vuelvan a afirmar que existen jerarquías piramidales inscritas en nuestros genes; que el objetivo de una buena sociedad ya no es facilitar el descubrimiento de lo nuevo, sino defender lo antiguo.

Creo que este es un punto de inflexión trágico para la filosofía liberal en Occidente, y para el neoliberalismo en particular. Porque ahora, en parte gracias a su propia marcha triunfal, emerge un giro dialéctico final: la victoria termina por empoderar a sus oponentes de maneras inesperadas. Hoy se encuentran a la defensiva, retrocediendo, cediendo terreno. Y así interpreto la economía política de la derecha estadounidense contemporánea: un proyecto en retirada, atrincherado para salvar lo que queda de la ventaja competitiva que una vez tuvo, y haciéndolo de una manera cada vez más frenética, divisiva y venenosa.

Su proyecto más reciente gira en torno a la figura de Elon Musk. Junto a Ben Tarnoff ha estado trabajando en un libro sobre el “muskismo” y ha impartido varias conferencias sobre este tema desde la perspectiva de la economía política. ¿Por qué le interesa intelectualizar la figura de Musk? ¿Qué entiende por muskismo y de qué manera define nuestro momento histórico?

Estamos definiendo el muskismo del mismo modo en que históricamente se ha definido el fordismo: no como una doctrina explícita formulada por su creador, sino como el resultado retrospectivo de la interacción entre una tecnología concreta, un modo específico de organización productiva y un determinado imaginario social. Henry Ford nunca redactó una filosofía llamada “fordismo”, pero la combinación de producción y consumo masivos terminó configurando un modelo social y una forma de economía política. Nuestro interés es examinar si, de manera análoga, puede hablarse hoy de un muskismo.

Analizar el muskismo implica preguntarse qué tipo de contrato social están ofreciendo las grandes tecnológicas como sustituto de los rasgos centrales del Estado del bienestar estadounidense de mediados del siglo XX, que descansaba en una movilidad intergeneracional en ascenso y en un pacto, más o menos explícito, entre trabajadores y patronal. Ese modelo incluía participación en los beneficios, acceso creciente a bienes de consumo, crédito barato para los hogares, aunque con niveles significativos de endeudamiento familiar, y un marco nacional que vinculaba expansión económica y mejora de la vida doméstica.

Nada de ello encaja con el tipo de futuro que alguien como Elon Musk está prometiendo o contribuyendo a construir. En nuestra lectura, el muskismo es una promesa de soberanía a través de la tecnología, pero una promesa altamente selectiva y profundamente excluyente. El viejo contrato social queda sustituido por una anticipación permanente del conflicto: se invita a las personas a equiparse con los productos del imperio de Musk para protegerse de los riesgos venideros, ya sean crisis climáticas, apagones eléctricos, “invasiones” migratorias o el fracaso del Estado en la provisión de servicios básicos.

Así, el muskismo opera como una oferta individual (¡protégete ante el deterioro de la civilización!), pero también como una oferta dirigida a los Estados, a los que promete soberanía mediante satélites, cohetes o infraestructuras de transición eléctrica. En la práctica, sin embargo, esto suele traducirse en una nueva dependencia respecto del propio Musk. La promesa de soberanía es, por tanto, ilusoria.

Sostenemos además que este sucedáneo de contrato social funciona como un intento peculiar de rediseño de la esfera pública mediante redes sociales, sistemas de inteligencia artificial y, en última instancia, la interfaz cerebro–ordenador que Musk imagina. En el modelo fordista, el consentimiento ocupaba un lugar central; en el muskismo, ese consentimiento se concibe como un problema de ingeniería gestionable a través de bucles algorítmicos de retroalimentación que conectan a las personas con plataformas digitales y sistemas de IA.

2