La caída del 73, de la clandestinidad al olvido

Es “la caída del 73”, como le han llamado siempre los comunistas extremeños, la redada de opositores antifranquistas más masiva que se produce en Extremadura desde la represión de la postguerra y seguramente una de las mayores en toda España. Y, sin embargo, ¿cuántos extremeños conocen estos hechos, cuántos sabrían decir uno solo de los nombres de aquellos luchadores por la libertad?

“La Guardia Civil, García y Salguero, vestidos de paisano, se presentan en mi taller, el 11 de junio de 1973, y me llevan a Villanueva. Allí me pegaron las primeras hostias. Y después empiezan más detenciones. Del cuartel de Villanueva me traen al de Don Benito y cuando llego me meten en un cuarto y me encontré con Valentín Morcillo que le habían pegado bien los matones y estaba allí en el suelo, tirado”. Quien lo cuenta es Pedro Berrocal, vecino de Don Benito, de profesión cuchillero, que por aquellas fechas era el máximo responsable del Partido Comunista de Extremadura. La entrevista está recogida en el magnífico libro “El Aldabonazo”, de Carmen Gómez Calderón de la Barca, que recoge los testimonios de algunos de los protagonistas de esta epopeya.

El origen de la redada es digno de una novela. Ricardo Hidalgo, un policía local de tráfico en Villanueva de la Serena es denunciado por su mujer ante el Tribunal de Orden Público (TOP). Se han separado y ella se ha ido a Madrid. Allí, por despecho, denuncia algo que conoce de primera mano, que su marido es el responsable de propaganda del Partido Comunista en Villanueva. A partir de ahí, en cascada, se van produciendo detenciones a lo largo de todo el mes. Primero caen militantes de Villanueva, de Valdivia, Orellana o Navalvillar de Pela. Pero a continuación la redada llega a Don Benito, que es el corazón de la organización comunista en Extremadura y, de ahí, la onda represiva golpea a las células de Santa Amalia, Calamonte, Aceuchal, Montijo…

Las primeras detenciones se producen el 8 y el 9 de junio. A Juan Penena le detienen en la parcela cuando está arando; allí tiene que dejar mulo y carro, que un vecino recoge para llevárselo a casa. A Manolo Paredes le prenden mientras da clases en la autoescuela. Y a Santiago Leal le arrestan a las cuatro de la tarde en la finca donde él y otros veinte jornaleros trabajan en la cosecha del pimiento.

El cuartel de la guardia civil en Don Benito se convierte en una sala de torturas a pleno rendimiento. El terror, la especialidad de este régimen asesino, nunca ha dejado de tener engrasadas sus máquinas de tormento. José Blázquez, el zapatero de Valdivia, también detenido en la redada, lo cuenta en un minucioso informe que, a través de un contacto en Bruselas, hace llegar al Comité Central del PCE: “Para estos interrogatorios viene personal especializado de Madrid y Sevilla. El interrogatorio lo hacen uno a uno obligando a decir sí a todo lo que ellos querían poner en la acusación. Un energúmeno pregunta y dos torturan, y cuando estos se cansan en su…”honrada labor“, otros dos vienen para sustituirlos. Los métodos a emplear eran así: puñetazos en el estómago y los costados; patadas en los testículos, esto para empezar, y si el resultado no era para ellos satisfactorio procedían a sentar al acusado en una silla, esposarlo con las manos atrás, despojarle de los zapatos, uno le sujeta las piernas y otro, con un verduguillo golpea en dedos y tobillos hasta perder el conocimiento”. No, esto no ocurría en la edad media, sino hace sólo 43 años en un sistema político que algunos en nuestros días dulcifican denominándolo “régimen autoritario”.

Los militantes comunistas detenidos se enfrentan ahora al martirio. Probos esbirros del crimen se turnan para apalearles, machacarles, reventarles. Dentro de unos años, estas hienas pasarán a ser policías de la democracia, con sus expedientes impolutos, sin mancha alguna por ejercer el más vil de los oficios, el de torturador.

Ahora, como decía Benedetti, hay que olvidar todos los números y todos los teléfonos, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Ahora hay que aguantar que extiendan la amenaza a la familia o a los hijos, ahora hay que elegir entre morirse de dolor o morirse de vergüenza. A Valentín Morcillo le muelen a palos, a Valentín Giménez le clavan astillas en las uñas, Santiago Leal pierde dos veces el conocimiento, a Manolo Paredes cuando le desplazan a la cárcel de Badajoz los funcionarios de prisiones no quieren recibirlo, pues estiman que en su situación debería ingresar en un centro hospitalario. “Miedo tenemos todos, pero es nuestra obligación hacer esto”, recuerda una y otra vez a los compañeros Pedro Berrocal.

A Gregorio Sabido, el más veterano de los detenidos, le espeta el inspector que está al mando del operativo policial: “Bueno, usted es el jefe de la célula” “El jefe de qué. Eso qué es”, le responde Gregorio. “Tú no sabes que nosotros tenemos un sistema que hace hablar a la gente”, le dice el ganapán del suplicio. “Pues sí que lo sé”. “Entonces puede usted ir hablando”. Gregorio, con la sencillez y la integridad de un viejo militante comunista le contesta: “Lo que tengo que hablar ya está dicho”.

El día 19 de junio aparece por primera vez la noticia en los diarios regionales. “Desarticulada una célula comunista, de amplias ramificaciones. Han sido detenidas unas treinta y cinco personas”. El número de presos va creciendo hasta constituir ya un núcleo muy importante en la cárcel de Badajoz. El poder ve que la operación se ha desbordado, que el número de personas involucradas es enorme. Y además las ha surgido otro factor adicional de conflicto que no esperaban: las mujeres de los presos organizan las visitas a las prisiones y la solidaridad. “A partir de la detención, mi madre se convierte en una loba. Pasa a ser la militante activa que nunca había ha sido. Va a la guardia civil y los pone verdes, día tras día”, cuenta Manolo Díaz. De manera escalonada van a ir soltando a los detenidos, intentando generar divisiones internas y miedo. Pero lo que tienen que hablar aquellos hombres íntegros ya está dicho. Los últimos presos salen el 30 de noviembre de 1973. Permanecen en libertad condicional hasta julio de 1976, fecha en la que son condenados a un año de cárcel que no llegan a cumplir, pues poco después se decreta el indulto.

El poder ha intentado que la pedagogía del miedo surta efecto. Al principio lo consigue: baste como ejemplo que ningún abogado de Don Benito está dispuesto a defender a los encarcelados y que al final asume el caso Juan Canet, abogado laboralista y militante de la ORT. Las familias de los presos al principio sufren el vacío incluso de los más cercanos. “Había vecinos que cuando pasábamos se escondían tras la puerta y cerraban. Si llegabas a las tiendas, había personas que se salían cuando yo entraba”, relata Choni, la mujer de Manuel García Mora. Estos comunistas están zumbados, quieren otra guerra, repiten sin cesar las gentes de orden. La guardia civil cierra ilegalmente el Bar Obrero, que regentaba uno de los detenidos. Y Ricardo Hidalgo pierde su puesto de policía municipal y se mete a trabajar en la construcción.

Pero, al tiempo, va emergiendo la generosidad y el valor del pueblo, a veces donde menos se espera. Juan Lerga, un empresario para el que trabajaban algunos de los represalidados, mueve roma con santiago para que los liberen: “Pero si han detenido a la flor de Don Benito, como hombres y como trabajadores”. Y otro tanto puede decirse de los curillas de la HOAC, del obispo de Plasencia así como de centenares de trabajadores que ofrecen su apoyo. Santiago Leal recuerda cuando salió de la cárcel: “Al llegar a mi casa me encontré con un montón de gente, amigos, trabajadores, compañeros, las mujeres. No cabíamos y fue muy emocionante”. El fuego de la fraternidad ya no se apagará.

Un partido construido entre bancales

¿Qué habían hecho aquellos hombres para desatar la crueldad y el sadismo del régimen? ¿Cómo es posible que aquella gavilla de campesinos, zapateros, albañiles, electricistas, cuchilleros descompusieran el gesto de aquel sistema benefactor? Si uno lee los periódicos extremeños de esos días podrá comprobar que todo va viento en popa. Donmobel acaba de abrir una gran tienda de muebles en Don Benito, Mercoguadiana multiplica sus ventas, Paco Martínez Soria representa en el Teatro Menacho la obra “Te casas a los 60… ¿Y qué?” y Gracita Morales estrena en el Teatro López de Ayala la revista “Un, dos, tres… cásate otra vez”. Carrero Blanco acaba de ser nombrado presidente del Gobierno para ir preparando la prolongación del franquismo sin Franco.

Todo parece en orden. Pero, por debajo de los periódicos y de las crónicas de palacio, hay un pueblo irredento que se ha ido organizando. En Extremadura, el poder, los terratenientes y sus caciques, mataron mucho, para diez generaciones, como declaró uno de sus criminales más charlatanes. Esperaban que la pedagogía de la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz educase en la resignación para mucho tiempo. Pero en las catacumbas, el pueblo se seguía organizando. Extremadura –y Badajoz especialmente- fue el territorio que sufrió el mayor genocidio, el plan de exterminio más acabado del franquismo.

Lo que emergía en la gran redada del 73 había empezado a organizarse hacía ya unas décadas. El PCE, que no cejó en ningún momento sus intentos de reorganización, había sido desmantelado en Badajoz y Mérida en los años cincuenta. Poco a poco el comité provincial se desplaza a Don Benito. Allí, una nueva generación que no ha conocido la guerra va tomando el testigo de la lucha. Desde allí, lentamente, se va organizando una comunidad, un enjambre de resistencia. Al principio sólo se dedican a repartir octavillas y a escuchar La Pirenaica. “En mi casa, compramos una radio a plazos, una AKAR, sólo para escuchar La Pirenaica”, cuenta Manuel Mora.

Una callada sílaba va ardiendo por las vegas del Guadiana congregando la rosa clandestina. Va saltando de parcela en parcela, de arrozal en arrozal, compartiendo memoria y promesa. Las reuniones son en el campo, junto al río Ortigas o el Guadiana. La revolución va en bicicleta por todas las vegas y las octavillas viajan en las “agüaeras” de la bici o de la moto. Allí, hundidos hasta las rodillas en el fango, la esperanza se va poblando de rumores, los más viejos hablan del 25 de marzo del 36, de las huelgas campesinas, de Martínez Cartón o de González Barriga, o más recientemente de las colonias penitenciarias. Y los más nuevos van relatando las nuevas condiciones de trabajo en el plan Badajoz. Unos a otros se enseñan a encender la bondad y el coraje.

Entre abril y mayo de 1961 salta la huelga del arroz. Hace unos días, Pedro Berrocal, me lo recordaba emocionado: “Estábamos reunido el comité regional al pie de Villanueva, debajo de una higuera. Y llega corriendo un camarada con una bicicleta. La huelga ha estallado, todas las riberas del Guadiana están en huelga”. Es la primera gran victoria de aquel vietcong de las Vegas Altas, del movimiento obrero extremeño tras la guerra civil. Los huelguistas rompen el frente de los patronos, acuciados por las pérdidas posibles, y consiguen que se aumente significativamente el precio de la recolección por hectárea. Aquellos hombres no han leído a Sun Tzu y, algunos, escasamente, a Lenin. Pero aquella huelga hunde sus raíces en el barro, en la inteligencia colectiva del pueblo. La huelga la empiezan los militantes más jóvenes del Partido Comunista. Una huelga dura, estaca en mano, huyendo de la represión de la guardia civil. Pero se gana. Hay detenciones (Miguel González, Juan Díaz…) y al año siguiente los patronos amagan con llevarse el arroz de Extremadura, pero la conjura obrera ha triunfado.

La huelga del arroz de las Vegas Altas es para los extremeños nuestra mina de la Camocha, nuestra huelga de los tranvías. En cualquier otra región habría un hormiguero de historiadores estudiando este acontecimiento y sin embargo aquí, por ahora, es sólo el recuerdo legendario de las gentes obreras de la comarca de Don Benito.

A partir de entonces, aquella colectividad juramentada, que también sabe combinar clandestinidad y legalidad, que nace de las entrañas del pueblo, no hace más que extenderse. Un partido creado entre bancales que ahora tan pronto abre el Bar Obrero como monta un equipo de fútbol, que va haciendo germinar las Comisiones Obreras y la Unión de Campesinos Extremeños. Las huelgas del tomate y del pimiento, ya en el 76, o las cooperativas de la construcción, nacen en ese sutil telar del pueblo.

Recapitulemos, volvamos al principio. La caída del 73 es un acontecimiento desconocido por la inmensa mayoría del pueblo extremeño. En un país con una auténtica cultura democrática estaría en los libros de texto, se enseñaría en las escuelas; los institutos de educación secundaria de la región se rifarían poder contar en las clases de Historia, Ciudadanía o Ética con el testimonio de los abuelos supervivientes de aquellas detenciones. Pero aquí el relato histórico dominante sigue siendo el de Cuéntame, una milonga tramposa a la medida de las clases dominantes.

Es preciso que los extremeños conozcamos la otra historia, la de los humildes, la de quienes en verdad machacaron el esparto de la libertad y de la justicia. Y es necesario también aprender del ejemplo, del saber hacer unitario, de la generosidad y el valor de estos sembradores de dignidad. La memoria es un acto de amor y un cimiento de futuro.

NOTA DEL AUTOR.-

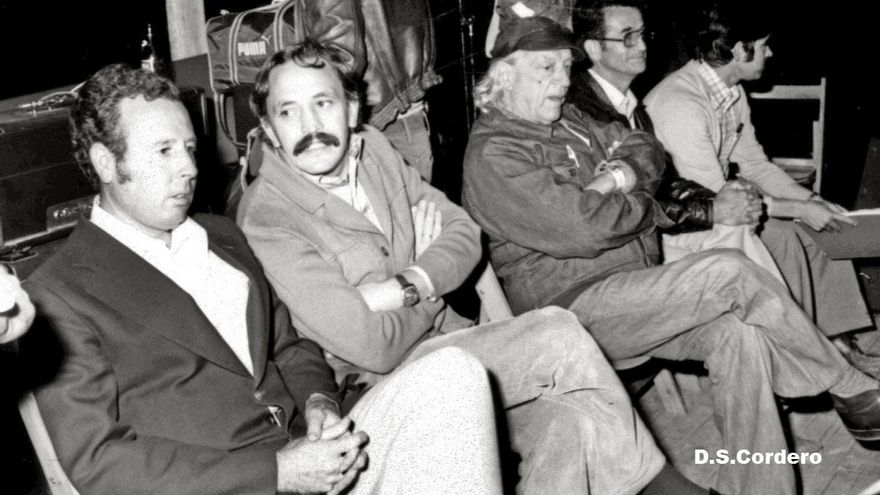

Este artículo quiere ser una contribución al conocimiento de este hecho crucial en la historia contemporánea de Extremadura y un homenaje a Pedro Berrocal, Manolo Manzano, Gregorio, Manolo Paredes, Juan Díaz, Santiago, Sebastián Banda, Manuel García-Mora, Pedro Fernández, Mª Isabel Domínguez, José Blázquez, Adela, Valentín Giménez Gallardo, Miguel Gallego y a todos los militantes comunistas extremeños que lucharon por la libertad. El artículo ha sido elaborado a partir de los testimonios recogidas en el libro “El Aldabonazo”, de Carmen Gómez Calderón de la Barca, así como de las entrevistas propias con muchos de los compañeros y compañeras que sufrieron la represión.