¿Dónde están los caballeros?

Hace unos años fui por primera vez al Teatro Real en el centro de Madrid (el único espacio donde a mis 31 años aún contaba como joven y podía optar a una entrada reducida). Con la camisa más formal que tenía y unos pantalones vaqueros, sin miedo a sentirme fuera de lugar, me dispuse a ver el estreno de una ópera clásica, Tristán e Isolda, un drama en el que el romance ocupa la posición central pero nunca llega a consumarse. Toda la tragedia ocurre en los intentos de estos dos enamorados por encontrarse, la seducción convenientemente obviada por un filtro de amor que ambos toman por accidente. “Damas y caballeros, tomen asiento, la función va a comenzar”, anunció la voz robótica desde un altavoz que llevaba acumulando polvo dos décadas. Y mientras bajaban las luces y los asistentes se preparaban para unas cuatro horas de tragedia cantada a ritmo de Wagner yo me quedo pensando en esas dos palabras que ha utilizado esa voz a la vez etérea y metálica: la dama y el caballero. Como si todo el público, fuera en traje, vestido o camiseta, formase parte de esos mismos dos arquetipos que íbamos a ver aparecer en escena en unos segundos.

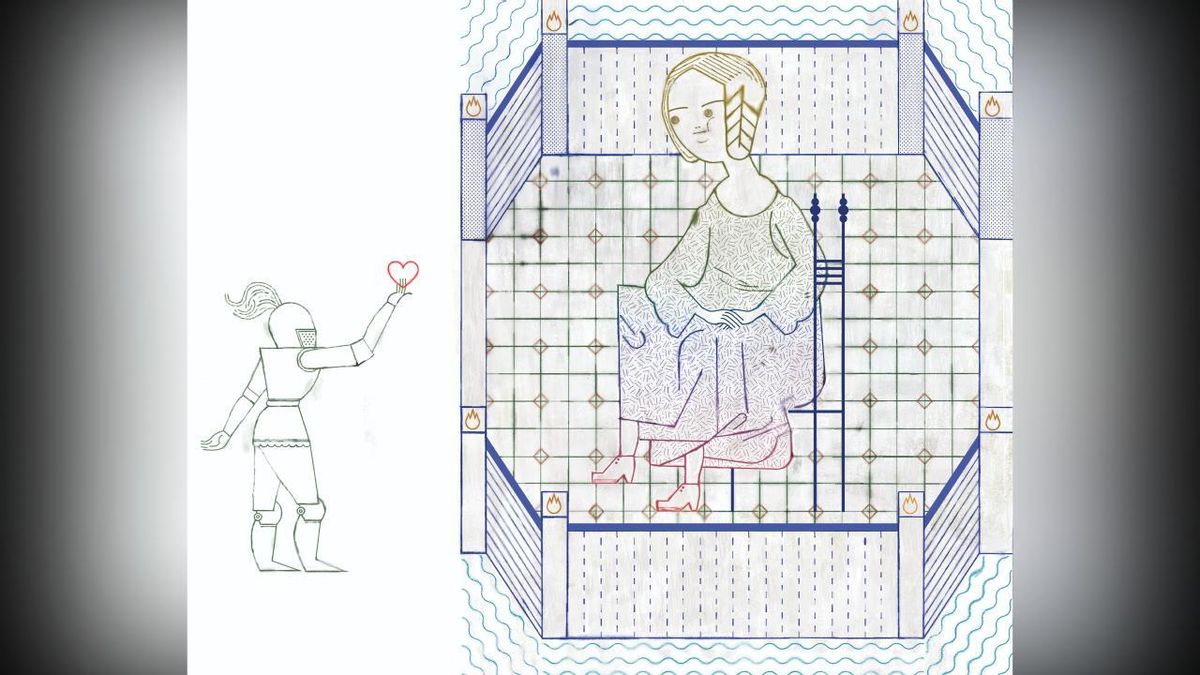

El caballero es tal vez la imagen más emblemática del periodo medieval. Un hombre, un caballo, su espada y su armadura, dispuestos a correr mil aventuras. Una figura sin duda activa, que participa de la violencia que solemos asociar a la Edad Media. Las guerras, las alianzas y todo lo que vinculamos a esta época parecen haberlo hecho hombres con espadas. La dama, aunque es igual de icónica cuando pensamos en los mil años que duró la Edad Media, con sus tocados elaborados y sus hermosos vestidos, es por el contrario quien espera en el castillo. Esta imagen, hoy tal vez influida por cuentos de hadas, películas como La princesa prometida o series como Juego de Tronos, no es un reflejo real de las relaciones entre mujeres y hombres en la Edad Media, y leer cualquier libro de historia nos enseñaría a mujeres más parecidas a Cersei Lannister, Margaery Tyrell o Daenerys Targaryen —mujeres con poder, y, sobre todo, complejas—, que a Buttercup —la dama continuamente en apuros y el objeto a conseguir por el héroe—, pero es reflejo de cómo muchos caballeros querían verse a sí mismos. No como hombres violentos que sacaban su riqueza del trabajo de siervos, sino como hombres dispuestos a luchar por una dama, que no era más que un ideal, una figura que espera a ser impresionada por su pretendiente. Pero la Historia tiene sus formas de funcionar, y muchas veces sobrevive no lo que somos sino ese relato de lo que querríamos ser. Esta historia, que hemos visto una y otra vez, en versiones contadas por Perrault o por Disney, que ya parodiaba Cervantes con su Quijote y Dulcinea, tiene raíces tan profundas como el patriarcado: la idea de quién es sujeto y quién es objeto, quién actúa y quién recibe, quién seduce y quién es seducido.

Esta es la idea que permea gran parte de la literatura europea medieval, base de nuestros cuentos de hadas y, sobre todo, del amor cortés, aquel género de trovadores itinerantes que de corte en corte iban canturreando sobre un amor noble, de un caballero que perseguía el amor de una dama. A veces, siglos después, esas historias incluso se adaptaron a grandiosas óperas. El amor cortés, llamado en occitano el “fin’amor”, es decir, el amor fino o verdadero, era uno que se desarrollaba sobre todo en la seducción y el cortejo. El caballero, perdidamente enamorado de la esposa de su señor, la contemplaba con una devoción casi servil, equiparando el amor al vasallaje. El amor era la pérdida de uno mismo, y de su propia agencia para servir a otra persona, por supuesto por unos ideales puros. Este amor era ante todo uno prohibido, algo normal en una época donde el matrimonio era más un arreglo económico que una fantasía romántica. Si el lecho matrimonial era uno de trabajo, el amor fino tendría que venir de otros espacios.

Los pasos de este fino amor pueden resultarnos familiares. Empieza con el caballero que admira a la dama desde lejos, el llamado suspirante o fenhedor, como Don Quijote. Es él quien se aproxima y trata de declararse, como suplicante o pecador, a lo que ella, una dama virtuosa, rechaza esos primeros avances. No olvidemos que es un amor prohibido. Este rechazo da pie al nudo de la obra, entre la seducción y la ocultación. El argumento central: el periplo y las correrías que el caballero tenía que emprender para ganar la atención y el amor de esa dama. Esto es, un “el que la sigue, la consigue”, pero marcado por malvados monstruos, brujas y molinos de viento en lugar de por citas frustrantes y ghosting. Al final de todas esas aventuras y hazañas por amor, la dama por fin corresponde al caballero, que se convierte en entendedor, y finalmente en amante (drut) cuando se da el aguardado contacto íntimo que consuma la relación. Estas fases, que recuerdan a la metáfora que se usa en inglés utilizando las bases de beisbol para indicar qué hitos se han conseguido, no tienen por qué acabar en el coito. Los medievales tenían otras ideas de consumar el amor, y por ejemplo Tristán e Isolda consuman el suyo durmiendo en una misma cama con la espada del caballero entre ambos como barrera. El problema es lo que viene cuando el caballero por fin “la consigue”, pues la obra llega entonces a un trágico final y este “fin’amor” deja a su paso varios cadáveres.

Los tiempos modernos han cambiado mucho la forma en la que cualquier persona “la sigue”, pero no tanto el reparto de papeles. Andreas Capellanus, filósofo del siglo XII y considerado uno de los idearios fundamentales del amor cortés con su obra De Amore (Sobre el Amor) ya establecía el amor como una competición, entre los hombres, por el afecto de la mujer. El amor es monógamo, y mientras puedes ser amada por muchos, tú solo puedes amar a una persona. Más de 800 años después un estudio de la Queen Mary University de Londres ya demostró en 2016 que quienes tienden a hacer swipe a la derecha en la app de citas de turno suelen ser los hombres, al menos en las relaciones heterosexuales (este estudio queda aún pendiente para relaciones sáficas o aquíleas), mientras que las mujeres suelen escoger más a qué perfiles dan like. La actitud masculina parece una pesca de dragado, dispuesta a maximizar el número de resultados y opciones, mientras que la femenina parece más selectiva, dispuesta a minimizar el riesgo.

¿Estamos, pues, ante damas encerradas en su castillo virtual, escogiendo caprichosas de entre los cientos de pretendientes que se agolpan a sus puertas intentando trepar a las almenas?

La mujer como amenaza

Así es como leyó el estudio (o bueno, los titulares posteriores, pues ya nadie parece leer estudios) una comunidad que, aunque pueda no parecerlo, también interactúa con una versión de ese amor cortés: los incel. La comunidad incel (del inglés involuntary celibate, célibe involuntario), ha atraído mucho la atención en estos últimos años, siendo calificada como grupo de odio. Algunos de estos autodeclarados incel han llegado a cometer actos terroristas en nombre de su ideología, basada en una mala comprensión de la seducción y las relaciones como un mercado entre hombres y mujeres, y en un rechazo a la agencia femenina. En un mundo en el que las mujeres hablan de independencia y de poder sobre sus propios cuerpos y vidas, esa capacidad de la mujer para elegir se ve como una amenaza a un grupo que de repente se convierte en víctima. Si el caballero es el que hace y la dama la que espera, que de repente la dama parezca capaz de hacer y de perseguir se percibe como una pérdida de algo que se consideraba un derecho. El derecho a tenerlo todo independientemente de lo que la otra parte quisiera.

Los incels comienzan así un descenso que ellos ven como su propio camino del héroe. Llevados a una espiral de odio hacia las mujeres que se inicia con frustraciones en el supuesto ‘mercado’ del amor, con una oferta y demanda cuantificadas por las apps de citas, y que termina en foros donde profesan el odio hacia unas mujeres que son vistas no como damas virtuosas, sino como la dama malvada que acumula pretendientes. Por el camino algunos se habrán apuntado a uno de esos cursos de seducción que venden falsos gurús, donde el abanico de consejos misóginos para ligar es tan amplio que abarca desde el refuerzo intermitente hasta la luz de gas: el equivalente adulto de tirar del pelo a la chica que te gusta para llamar su atención. Todo lo que ellos creen que un fucker, un alpha, hace para conseguir mujeres. Sorprendentemente, ninguno de estos ‘consejos’ funciona. Pero ya en la espiral de odio, será difícil desradicalizarse, ver que el gurú está vendiendo humo, o que lo que su potencial pareja querría de él es respeto. Otros tirarán por la vía de convertirse en el chico amable, un caballero del siglo XXI que es amable con las mujeres porque quiere follar. Sorprendentemente también, esperar un premio por cumplir con un mínimo de decencia tampoco suele ser la fórmula del éxito. Así, con la convicción de que no habrá dragón al que puedan matar, o molino contra el que luchar para conquistar a su dama, sino que están condenados a la soledad por su físico, la desromantización de la sociedad y la maldad de las mujeres, no es raro que estos hombres que odian a las mujeres acaben adoptando proclamas nostálgicas, ensalzando un modelo romántico que ellos ubican en un pasado vagamente definido, pero que nunca existió.

La caballerosidad ha muerto, dicen. Sin embargo, malinterpretan lo que quería decir ser un caballero. Por supuesto no tienen caballo, ni espada, ni son de familia noble. Para ellos caballerosidad son esas aventuras que corría el caballero para impresionar a su dama , pero adaptadas a un tiempo moderno. Es abrir la puerta a una mujer, pagar la cuenta en la primera cita o a veces incluso tratarla con un mínimo de educación. Pudiera parecer una situación ventajosa para las mujeres, la ilusión de que los cuidados recaen en ellos también, pero en el imaginario incel (y en gran medida en el imaginario patriarcal en general), estos gestos no son cuidados, sino parte de una transacción. La dama debe quedar impresionada por tales hazañas. Te abro la puerta para que me abras las piernas. La mujer sigue sin ser una persona, sino una proyección, un premio al final de la aventura.

Entre el dinero y la lujuria

Incluso el propio argumento central del ideario incel, la hipergamia, parece una exageración de esas leyendas del amor cortés. La hipergamia sería el principio según el cual las mujeres tomarían a hombres beta como pareja estable por su dinero o estatus mientras les engañan con un carrusel de hombres alfa por lujuria. Isolda se casa con el rey Marke pero es seducida por Tristán. Ginebra se casa con el rey Arturo pero le engaña con Lancelot. Alpha fucks, beta bucks (folleteo alpha, pasta beta) es lo que dicen los incels que pueblan internet.

Pero antes de seguir con los incel, volvamos al estudio sobre quién hace qué en las apps de ligue, pues la segunda parte era mucho más interesante. Y es que el estudio concluía que, si bien los hombres usaban Tinder como una escopeta de perdigones, las mujeres eran más proclives a empezar una conversación. Es decir, que las mujeres daban like cuando existía un interés genuino en que eso pudiera llevar a algo, mientras que los hombres abrían conversación a apenas un 7% de sus matches. La realidad crea grietas en esa concepción de quién persigue y quién es perseguido en el mercado de la seducción. La dama elige a quién da su prenda. Algunas apps incluso han basado su modelo en esta idea, que sea la mujer la que tome la iniciativa. Y si bien quién abre la conversación no arregla el modelo heteropatriarcal, ni asegura que la mujer no vaya a encontrarse con situaciones verdaderamente incómodas, desde luego da la vuelta a esta idea de un amor donde los papeles ya han sido asignados.

Volviendo al imaginario incel, las mujeres actuales se han convertido en hipersexuales, el problema es que no con ellos. Esto, que los incel achacan a la revolución sexual o la modernidad, es más viejo que el hilo negro. Les sorprendería la de siglos que los hombres han estado viendo a las mujeres como seres libidinosos cuya vida sexual amenaza el orden social. Si bien el imaginario burgués del siglo XIX ponía a la mujer, a la buena mujer, como el ángel del hogar, su literatura estaba llena de malas mujeres, que por su apetito sexual eran menos mujeres, o menos dignas de respeto. De vuelta al medievo, Andreas Capellanus lo dice también: “Hace despreciable el amor una conquista fácil; una difícil lo hace valioso”. El amor es una partida de caza en la que la presa satisface más cuanto más huidiza ha sido. Así, la mujer tiene que andar esa línea fina entre entregarse al amor, pero no a cualquiera. Entre ser una frígida y ser una zorra. La fina línea de la frustración masculina, de la que, por supuesto, ellas no son responsables. Para los incel, las mujeres no son seres con sus propios deseos e inquietudes, sino objetos de prestigio a ser cortejados. La única decisión que pueden tomar es dar su amor al pretendiente equivocado. Como en muchas culturas patriarcales, la mujer es depositaria del honor, ella puede preservarlo o perderlo, pero ganarlo es exclusivamente un privilegio masculino.

Damos y caballeras

La sexualidad femenina activa, las mujeres que seducen, son entonces concebidas como una amenaza al orden social. Y cuando esa sexualidad se desborda de los cauces que pretenden contenerla, la monogamia o el matrimonio comprometen no solo su virtud, sino a toda la sociedad. De acuerdo con la cosmología incel, la hipergamia crea un desequilibrio en el mercado del amor, dejando a los hombres beta sin acceso a lo que debería ser un derecho. Esta ansiedad que muestran los incels por el correcto reparto de mujeres, desde luego, no nace en un vacío, y sigue en la piedra de toque de cómo vemos el amor y la seducción, y los cientos de historias que pueblan nuestro canon literario. Es el caballero el que corteja y la dama la que es cortejada. Y en cuanto la dama toma la decisión, pasa a un papel activo, y el cortejo por fin se completa, empieza el trágico desenlace pues, si bien admiramos una historia imposible, es una norma de la ficción que toda transgresión debe ser castigada. En algunos casos la tragedia es personal, acabando en la muerte de los amantes, como Tristán e Isolda. En otros, es una verdadera debacle. El caso más paradigmático es el del ciclo legendario más importante de la literatura medieval: la historia del rey Arturo. En todas sus versiones el legendario reino de Camelot no cae por una invasión o una crisis económica, sino por el descubrimiento del adulterio entre la reina Ginebra y Lancelot, descubrimiento que lleva a una guerra abierta entre todos los caballeros de la Mesa Redonda. Ese es el precio a pagar por concluir el cortejo, porque la dama se acabe rindiendo a las atenciones del caballero.

Aun a día de hoy, siglos después de Capellanus, hablamos del amor como conquista. Algunos incluso insisten en utilizar la analogía de la caza. Pero en toda conquista hay alguien que hace y alguien que padece. Unos papeles asignados que cuando se invierten parecen desafiar la estabilidad misma de la estructura social. Por tanto, cabe preguntarse si en lugar de reivindicar lo contrario, que de repente hablemos de mujeres conquistadoras, de damos y caballeras por decirlo de forma absurda, deberíamos abandonar estas metáforas como marco mental, liberarnos a través de entender la seducción como un camino de doble sentido donde algunos se encuentran para un rato, otros para una vida. Algunos caminan en grupo, y otros a la par. Pero donde los pasos para el acercamiento son mutuos.

Y entre todas estas ideas ni siquiera habíamos llegado al segundo acto, que mira que las óperas de Wagner son largas.

11