El misterioso caso de la economía menguante: adelanto editorial de 'Hijos del optimismo', de María Álvarez

María Álvarez es empresaria, cofundadora de Ephimera y de Festín, empresa pionera en la implantación de la semana de 4 días. Trabaja alrededor de dar valor a las ciudades a través de la hospitalidad, y esta semana de febrero publica su libro, 'Hijos del optimismo', sobre cómo una generación acabó con el sueño industrial e inauguró el mundo de la abundancia.

Adelantamos una parte del mismo:

El crack

Como si hubiéramos estado medio siglo jugando al juego de las sillas, hubo un día del año 2008 en el que, de pronto, el mundo entero se paró en seco. Una crisis bancaria y el colapso del sistema financiero internacional dieron al traste con la utopía de la opulencia.

Todo comenzó cuando Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Las autoridades americanas decidieron no rescatarlo, a diferencia de lo que habían hecho con otra entidad financiera unos meses atrás. Este gesto puso los pelos de punta a los mercados financieros: cualquier entidad en dificultades iba a correr la misma suerte, el gobierno americano no estaba por la labor de salvar entidades bancarias. Cundió el pánico. Ese mismo día, el Dow Jones perdió 500 puntos y el mercado crediticio mundial se congeló de terror.

En cuestión de horas, debajo de aquel trocito de hielo se descubrió un monstruoso iceberg. Todos los bancos tenían sus balances infestados de derivados financieros de pésima calidad que habían hecho pasar por deuda de primera clase. Un tsunami arrasó Wall Street. Merrill Lynch, una de las principales gestoras de activos del mundo, tuvo que ser vendida deprisa y corriendo a otro banco para evitar su quiebra. La aseguradora AIG requirió un rescate de 85.000 millones de dólares. Dos de los mayores bancos de inversión, Goldman Sachs y Morgan Stanley, se transformaron a la carrera en bancos comerciales, buscando la protección estatal que les otorgaba ese estatus. En Europa, varias entidades colapsaron bajo la presión del hundimiento.

Quince días después, el principal índice bursátil de Estados Unidos había perdido el 30 por ciento de su valor y los gobiernos de todo el mundo anunciaban paquetes de rescate millonarios. La vía de agua abierta en los bancos paralizó el crédito. Tan solo en Estados Unidos, la venta de viviendas cayó un 40 por ciento, y algunos emblemáticos gigantes, como General Motors, fueron a la quiebra. La crisis saltó de las finanzas a la economía real y las empresas comenzaron a despedir en masa.

En Europa, el temblor alcanzó a la deuda soberana de los países. Grecia, Irlanda y Portugal necesitaron rescates internacionales. Apremiados a «recuperar la confianza de los inversores» en las finanzas públicas, los gobiernos respondieron con unos recortes del gasto (las famosas «políticas de austeridad») que no lograron sino exacerbar el sufrimiento económico. Para 2010, aunque los mercados financieros se habían estabilizado, la crisis todavía rugía como una bestia a ras de suelo.

Con los años quebraron miles de empresas. Decenas de miles de personas en todo el mundo se vieron atrapadas en la burbuja inmobiliaria y perdieron sus casas. Desaparecieron 30 millones de empleos (8,8 millones tan solo en Estados Unidos y otros 7 millones en Europa). En algunos países, una de cada seis personas se fue al paro, sobre todo quienes tenían trabajos más precarios y menos protegidos: las mujeres y los jóvenes. Lo que parecía una crisis más se reveló como la mayor recesión que el mundo había experimentado nunca. Numerosos Estados no terminaron de recuperarse hasta mucho después. Otros aún no lo han logrado.

El descontento popular explotó en movimientos como Occupy Wall Street y el de los «indignados» españoles. El mundo, horrorizado, pedía soluciones drásticas. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, llegó a pedir que se «refundara» el capitalismo y que se «volviera a construir el sistema financiero desde cero».

No ocurrió nada de esto. Pasaron los años, se endureció el grado de solvencia que exigen los Estados a los bancos, pero el resto de la economía siguió funcionando con las mismas normas con las que había operado hasta aquel momento. Business as usual.

Solo que ya nunca fue as usual, porque la bonanza no regresó. Cuando nos despertamos de aquel mal sueño nos encontramos en un lugar distinto.

En 2008 dejamos de jugar al «qué quieres ser de mayor». Nadie volvería a prometerle a la generación siguiente que tendría el futuro asegurado, ni que habría casitas y cositas para todos.

Se rompió el hechizo del progreso lineal y, con él, la fe en una prosperidad garantizada. Como ocurría antes de los años dorados del estado del bienestar, acabar desempleado o mal empleado volvió a percibirse como un fracaso personal que revelaba la calidad de cada uno, y no como un síntoma de que el sistema había dejado de funcionar. Así regresaron, con otros nombres y otras reglas, los viejos juegos del hambre.

Cuando Lehman Brothers quebró, entre otros muchos compromisos rotos, dejó sin pagar un préstamo de 121 millones de dólares destinado a construir una urbanización de ochocientas casas de lujo en Williamson, Tennessee. Las obras de las viviendas nunca comenzaron, pero el club social, el spa, el gimnasio y nueve de los dieciocho hoyos del campo de golf de 450 hectáreas que se habían planificado quedaron a medio construir, erguidos sobre la nada. El proyecto acabó en ejecución hipotecaria y, abandonado, esperó durante años a que alguien encontrara el dinero y el valor necesarios para reactivarlo.

Las ciudades fantasma se convirtieron en la metáfora perfecta de aquel momento histórico. El último esprint del progreso material, una década de construcción desbocada impulsada por unas expectativas irreales de progreso se quedó súbitamente congelada en el tiempo. Urbanizaciones enteras como las que se levantaron en Seseña (España) o Tianducheng (China) para albergar a decenas de miles de personas permanecieron petrificadas, casi vacías, convertidas en monumentos de hormigón al fracaso colectivo.

Como si fuéramos otra gigantesca urbe fantasmagórica, los hijos del optimismo nos quedamos también a medio terminar. Inmóviles. Igual que el espíritu atrapado de un tiempo pasado, sin poder dejar de ser lo que éramos ni ser otra cosa distinta; armados hasta los dientes con nuestros títulos universitarios y nuestros planes para el futuro, pero incapaces de hacer nada con ellos.

Aquí seguimos, confundidos. Sin entender si todavía estamos en proceso de construcción o si nos toca ya declararnos en ruina. Siempre esperando a que alguien, desde algún sitio, reúna el valor y el dinero necesarios para reactivarnos.

Todos conocemos la magnitud de la tragedia; sin embargo, no hemos terminado de interiorizar que en 2008 lo que quebró fue el modelo de sociedad que nos había traído hasta aquí. Y no ha vuelto ni para despedirse. La crisis financiera no fue un bache en el camino, fue el final de un ciclo de doscientos cincuenta años que cambió el curso de la historia de la humanidad, pero que estaba llamado a concluir. El fin de una era.

Y aunque hubo algunas personas que supieron anticipar el crack, nadie podía predecir lo que ocurrió después.

El misterioso caso de la economía menguante

En los años que siguieron a 2008, el mundo esperó, igual que había hecho tras las crisis anteriores, a que se reanudara el crecimiento. La economía siempre había funcionado en ciclos y nada hacía pensar que esta vez fuera a ser diferente. Con un poco de paciencia, todo volvería a la normalidad. Vendría un nuevo momento de bonanza y continuaría la trayectoria de progreso acelerado de finales del siglo xx.

Pero esa recuperación nunca llegó. Al menos, no como se esperaba.

En 2012, el Banco de Inglaterra detectó algo inusual: a pesar de que el empleo comenzaba a repuntar con fuerza, el PIB no crecía al mismo ritmo. Fue la primera vez que alguien identificó un fenómeno que desde entonces está en el epicentro del terremoto que ha sacudido a la sociedad global. Y le puso nombre: the productivity puzzle, o «el enigma de la productividad».

La productividad del trabajo es la relación entre las horas trabajadas y la producción obtenida. Decimos que un empleo, una empresa o un país es muy productivo cuando genera mucho valor con poco trabajo.

Pongamos como ejemplo a dos trabajadores, John e Ibrahima. John cultiva cacahuetes en Georgia (Estados Unidos), en una explotación que se extiende a lo largo de cientos de hectáreas. La empresa para la que trabaja ha invertido en maquinaria de última generación, así que el trabajo de John consiste en operar tractores, sistemas de riego automatizados y cosechadoras mecánicas que recogen y almacenan toneladas de frutos al día.

Ibrahima también cultiva cacahuetes, pero en una aldea del centro de Senegal. Su terreno no supera la hectárea y él hace todo el trabajo —desde la siembra hasta la cosecha— a mano o con herramientas básicas. La cosecha es estacional, depende de las lluvias y apenas alcanza unos miles de kilos al año. A Ibrahima y a su familia les cuesta varias semanas obtener lo que John y su equipo producen en una mañana.

De John decimos que es un trabajador muy productivo. Su trabajo produce muchos cacahuetes por hora. De Ibrahima diríamos lo contrario. Sin embargo, la diferencia no está ni en la habilidad ni en el esfuerzo de cada uno de ellos.

En los últimos años, la obsesión colectiva por maximizar el desempeño individual ha llevado a confundir la productividad del trabajo, que es un concepto macroeconómico, con la productividad o la eficiencia personal, que es otra cosa mucho más gaseosa, vinculada a la psicología o al coaching, y que tiene poco que ver con esto. Cuando hablamos de la productividad del trabajo lo que estamos midiendo es cuánta tecnología, cuánto conocimiento y qué métodos de producción ponen las empresas y los países al servicio del sistema productivo. Por mucho que Ibrahima se esfuerce en aprender a usar la maquinaria que maneja John, no le va a servir de nada si no puede comprarla. Y, al contrario, si teletransportamos a John al centro de Senegal, su conocimiento se volverá inútil sin las máquinas que tenía en Georgia. Quienes son más o menos productivos son las empresas y los países, no las personas, aunque la unidad de medida sean las horas de trabajo.

La productividad del trabajo se convirtió en una cuestión central de nuestra sociedad por una razón muy sencilla: el paradigma de la economía industrial dependía de ella. Los trabajadores de las empresas más productivas ganaban más. Por añadidura, los impuestos que recaudaban los países estaban diseñados para ese modelo económico, así que allí donde abundaban las empresas altamente productivas, los Estados eran también más ricos y solían contar con mejores servicios públicos. Cuando un país producía más con menos, circulaba más riqueza por todas partes.

«La productividad no lo es todo —explica una célebre frase de Paul Krugman, premio Nobel de Economía—, pero, a largo plazo, lo es casi todo. La capacidad de los países para mejorar las condiciones de vida a largo plazo depende casi en exclusiva de su habilidad para elevar la producción por trabajador».

Así que si hoy podemos tener una vida que ningún ser humano se había imaginado, es porque nuestros países son muy productivos. Lo que permitió que el mundo creciera sin parar durante la era industrial fue que la productividad de los países desarrollados creció de manera continuada durante muchas décadas. Las empresas fueron incorporando nuevas tecnologías y nuevos procedimientos, y cada año se podía hacer más con menos.

Lo que el Banco de Inglaterra detectó en 2013 fueron las primeras señales de que ese mecanismo que empujaba el progreso había dejado de funcionar. La productividad ya no crecía: estaba estancada. En los meses siguientes, otros analistas encontraron indicadores similares en los demás países avanzados. No se trataba de un fenómeno exclusivo de Reino Unido: el virus se había propagado por todo el mundo.

Desde entonces, la máquina del crecimiento infinito sigue parada. El crecimiento de la productividad es hoy la mitad, o menos, de lo que fue en los últimos cincuenta años del siglo xx. Y todo apunta a que continuará siendo así. O esto es lo que dice el consenso de los expertos.

«El siglo xxi —explica Thomas Piketty, uno de los economistas más reconocidos del mundo— podría ver un regreso a un crecimiento bajo. Más precisamente, lo que encontraremos es que el crecimiento, de hecho, siempre ha sido relativamente lento, excepto en periodos excepcionales […]. Todos los indicios apuntan a que el crecimiento será aún más lento en el futuro».

¡Aún más lento!

Resulta difícil dimensionar la trascendencia de este fenómeno. Parecería que tampoco pasa nada por crecer un poco más despacio o incluso por no crecer durante unos años. Al fin y al cabo, ya tenemos suficientes cosas, ¿no? En realidad, no necesitamos ir de vacaciones a la Luna, ni que haya colonias humanas en Marte. Acostumbrémonos a vivir más despacio, podríamos pensar.

Pero no es tan sencillo.

Lo que nos hemos contado durante los siglos en los que la productividad no dejó de aumentar es que la economía era un pastel que nunca dejaría de crecer. No hacía falta pelear por los recursos cuando cabía esperar que mañana hubiera más que hoy. El mundo entero podía vivir en un cuento de la lechera permanente, en el que las instituciones, los acuerdos y la confianza en los sistemas públicos se sostenían sobre la creencia de que siempre habría más para repartir.

El «sueño americano», la idea de que uno puede llegar a Estados Unidos sin nada y labrarse un futuro, no es más que una versión lírica de esa creencia. Igual que la retórica sobre la «igualdad de oportunidades», que da por hecho que habrá cada vez más cosas a las que optar. La meritocracia no vale nada si quien ha demostrado ser meritorio no puede acceder a una recompensa.

Los presupuestos de los países y los crecientes niveles de endeudamiento están pensados para un mundo en el que dentro de diez años habrá mucho más que ahora para devolver las deudas. Lo mismo ocurre con los sistemas de pensiones, que asumen que los trabajadores del futuro serán más productivos que los de hoy, o con las inversiones de las empresas, que se realizan esperando que los consumidores del mañana serán más ricos.

Cuando compramos una casa, lo hacemos pensando que nuestro trabajo seguirá mejorando. Cuando enviamos a nuestros hijos a la universidad, confiamos en que al salir tendrán un futuro mejor.

Según explicó la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en una conferencia que dio en 2017, «Otra década de débil crecimiento de la productividad socavaría gravemente el aumento del nivel de vida global. Un crecimiento más lento también podría poner en riesgo la estabilidad financiera y social de algunos países, al dificultar la reducción de la desigualdad excesiva y la sostenibilidad de la deuda privada y de las obligaciones públicas».

Esta década de la que habla está venciendo sin que hayamos sabido encontrar la forma de arreglarlo. Por eso vemos desmoronarse, poco a poco, tantas de las cosas que habíamos dado por sentadas. Por ejemplo, que todo el mundo tendría una casa en propiedad, o que habría un buen empleo para todas las personas. Que las pensiones podrían pagarse sin mayor esfuerzo o que la sanidad y la educación estarían garantizadas. A medida que pasan los años nos vamos distanciando cada vez más de la promesa de «libertad para vivir sin carencias materiales» y vamos entrando en un mundo donde lo que se discute es quién tendrá esa libertad y quién no.

Los incrementos constantes de la productividad son la piedra angular de nuestra sociedad desde hace doscientos cincuenta años. Incluso la democracia —que en muchos países no se consolidó hasta que la productividad comenzó a crecer— ha caminado siempre de la mano de esa expectativa de progreso continuo. Lo que estamos viviendo es tanto como si nuestro mundo hubiera dejado de girar. Más aún: si no somos capaces de explicarnos a nosotros mismos y a los demás lo que está ocurriendo y no encontramos la manera de cambiarlo o de adaptarnos, solo podemos ir de cabeza al colapso.

Quizá se entienda mejor con una imagen.

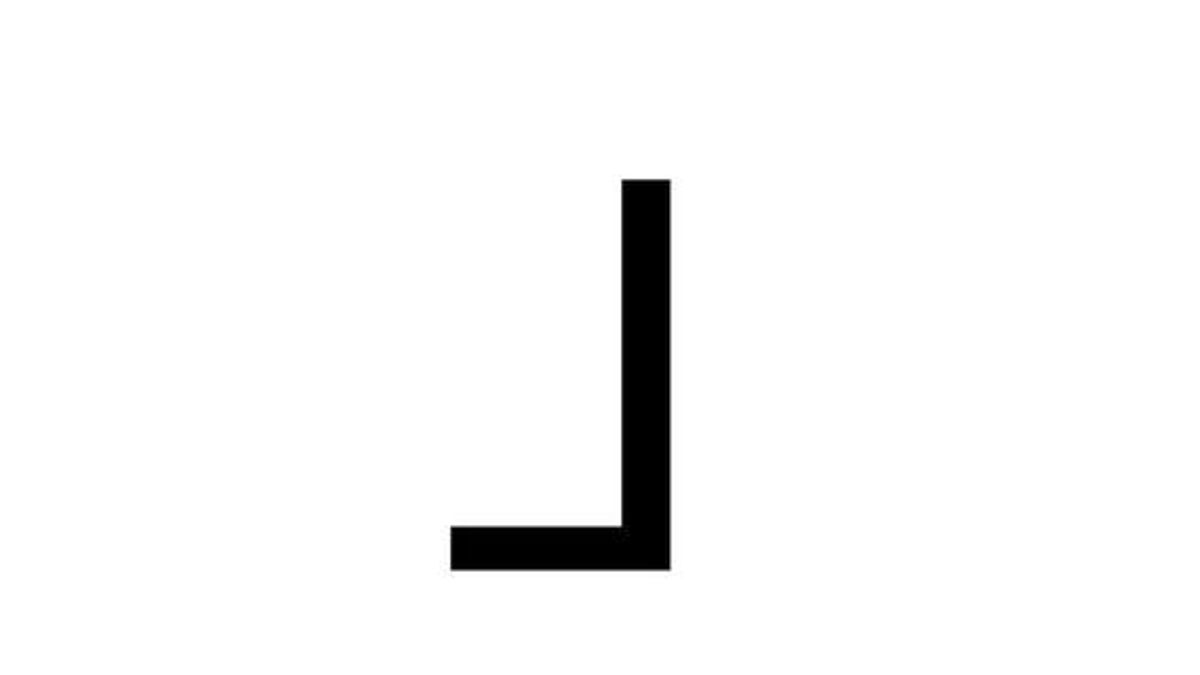

Una L al revés

Como en una película de ciencia ficción, en esta historia hay una imagen que se repite una y otra vez por todas partes. Un anagrama que explica lo que está ocurriendo mucho mejor que ningún argumento. Es una L invertida:

Casi cualquier gráfico sobre la evolución humana, si dejamos que se desarrolle lo suficiente a lo largo del tiempo, produce la misma curva: una línea prácticamente plana durante miles de años que despega hasta convertirse casi en una línea vertical hace poco más de un siglo.

El PIB per cápita de Inglaterra, por ejemplo, se mantuvo plano desde el primer milenio hasta más o menos 1750. En todos esos años la tasa de crecimiento estuvo alrededor del 0,01 por ciento. Con la Revolución Industrial comenzó a acelerarse hasta alcanzar tasas superiores al 6 por ciento al final del siglo xx.

La deuda pública siguió el mismo camino. En Estados Unidos, hasta el siglo xx, la deuda fue prácticamente inexistente. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo y, especialmente, desde la década de 1980, la curva comenzó a ascender de forma sostenida. El crecimiento de la deuda se volvió mucho más pronunciado tras la crisis financiera de 2008 y se disparó aún más desde el año 2020, superando los 35 billones de dólares.

Lo mismo ocurrió con la tecnología. Durante siglos, los avances fueron esporádicos: la imprenta se inventó en el siglo xv; el telescopio, en el siglo xvii y la máquina de vapor en el siglo xviii. Después, a partir de la Revolución Industrial, la curva empezó a inclinarse con el telégrafo, el teléfono o el automóvil. A mediados del siglo xx, el crecimiento se disparó con la llegada de la informática, la microelectrónica e internet. En las últimas décadas, la frecuencia con que aparecen las innovaciones se ha acelerado tanto que ya ni se distingue, acumulando en pocos años adelantos como los teléfonos móviles, Google, Facebook, los coches autónomos o los LLM.

Y podemos observar esa misma tendencia en la población. Durante la mayor parte de la historia humana, el número de habitantes del planeta creció de forma muy lenta: incluso en el inicio de nuestra era, la población mundial apenas superaba los 200 millones. Pero a partir de la Revolución Industrial la curva empezó a dispararse de manera abrupta. El crecimiento se aceleró en el siglo xx, hasta tal punto que en la actualidad vivimos más de 8.000 millones de personas.

Hay docenas de gráficos parecidos y todos cuentan la misma historia. La vida se mantuvo estática, inalterada, a lo largo de la práctica totalidad de nuestra existencia como especie. De pronto, como por arte de magia, todo cambió. Hace entre dos y tres siglos, las transformaciones empezaron a acelerarse, despacio al principio, más rápido después, hasta alcanzar una velocidad de vértigo en la segunda mitad del siglo xx.

Tú y yo y todos los que estamos vivos en este primer cuarto del siglo xxi hemos ido a nacer precisamente en la cúspide del eje vertical de la L. Nos ha tocado vivir un momento tan extraordinario que necesitamos varios gráficos que muestren la evolución completa de nuestra especie para ser capaces de visualizar su trascendencia.

Y esta progresión vertical se ha detenido: el mundo ha dejado de funcionar como esperábamos y nadie confía en que se solucione, o en que lo haga por sí mismo. Dicen los economistas que lo que podemos esperar en los próximos años es que vuelva un mundo estático como el del siglo xvii. Que la curva se vuelva a aplanar y el mundo se convierta otra vez en un lugar que no crece.

Lo peor es que, aun cuando la paradoja —o el enigma— de la productividad es un fenómeno conocido y aceptado por el consenso de los economistas, ahora que están a punto de cumplirse veinte años desde la crisis de 2008, seguimos sin poder explicar la situación.

Algunos expertos lo atribuyen a problemas de medición; otros, a los cambios demográficos o al agotamiento del efecto catch-up con los países periféricos (ya no podemos seguir creciendo a base de vender más al mundo en desarrollo). Otros sostienen que las tecnologías digitales no generan los mismos aumentos de productividad que las revoluciones industriales anteriores. También hay quien dice que se trata de una combinación de todos estos factores. Pero aunque no consigan ponerse de acuerdo en las razones, en lo que sí que están de acuerdo es en la naturaleza de lo que está ocurriendo.

«El problema no es un estruendoso colapso económico global, sino algo mucho más silencioso: un fallo en el motor. El crecimiento de la productividad —el motor a largo plazo del aumento en el nivel de vida— se está desacelerando. El hecho de que esto parezca estar ocurriendo en todo el mundo ofrece escaso consuelo. Lo más preocupante es que nadie sabe con seguridad qué lo está causando ni cómo solucionarlo», explica el economista Duncan Weldon.

Se ha roto el motor de la prosperidad y no sabemos cómo arreglarlo.

Así las cosas, hemos llegado a la meta volante del primer cuarto de siglo empujados por el viento de cola de un momento histórico que se ha agotado. Y este palito de la L se ha convertido en el borde de un precipicio al que nos asomamos todos los que vivimos en este comienzo del milenio. Abajo solo se ve oscuridad.

Si a cada generación le toca librar una guerra, esta es la nuestra. De nosotros depende salir —o, al menos, entender cómo podríamos salir— de este atolladero.

No mires arriba

¿Cuál es la respuesta de los gobiernos en este momento de crisis de nuestra civilización? ¿Se ha organizado una Operación Warp Speed como la que se puso en marcha para producir una vacuna contra el COVID en un tiempo récord? ¿Existe algo similar al Proyecto Manhattan, que descubrió la bomba atómica para pararle los pies a Hitler? ¿Hay, al menos, una conferencia de la ONU y cientos de departamentos ministeriales intentando resolver este atasco civilizatorio?

No. Hay. Nada.

A pesar de que no existe un gobierno en este planeta que desconozca la magnitud de la tragedia (o quizá precisamente por eso), los debates sobre el enigma de la productividad siguen siendo discusiones técnicas, limitadas a las instituciones económicas y planteadas como retos abstractos y oscuros, más que como un callejón civilizatorio sin salida. Como en No mires arriba, esa película en la que un meteorito está a punto de impactar contra la Tierra pero nadie quiere hablar del tema, no sea que les fastidie la sobremesa, en todos los países y con independencia del signo ideológico, la política ha metido la cabeza en un hoyo, como un avestruz.

Y es que reconocer públicamente lo que han consensuado los economistas (que el mundo no va a volver a crecer igual que antes) sería tanto como desmontar el pilar sobre el que descansan la economía, la paz social e incluso la democracia. Sin tener una alternativa, sería un suicidio, no se sabe si de la civilización, de las siglas del gobierno de turno o de ambos. Abandonar la fe en el crecimiento sin un plan B es como empujar al mundo hacia una guerra total, que quizá, en el fondo, es justo lo que ya estamos viviendo.

En 2025, Ipsos realizó un macroestudio entre decenas de miles de personas de 31 países. Encontró que la mayoría (57 por ciento) piensa que «su país está en declive» y un 56 por ciento tiene la sensación de que «la sociedad en la que vive está rota». La percepción de fractura social es acuciante en las democracias occidentales más consolidadas —como Alemania (77 por ciento), Reino Unido (68 por ciento) o Estados Unidos (66 por ciento)—, pero este malestar está lejos de ser exclusivamente occidental: cunde en la mayoría de los países, incluso en el denominado Sur Global.

La humanidad siente hoy un profundo y doloroso pesimismo. Incapaces de explicarles a sus votantes lo que está ocurriendo, los gobiernos concentran sus esfuerzos en lo único que se les ocurre, que consiste en resucitar a cualquier precio la economía industrial. Mientras fue presidente, Joe Biden inyectó un billón de dólares en ayudas a algunas industrias, como la fabricación de chips o de paneles solares, para llevarlas de vuelta a Estados Unidos. Cuando Donald Trump llegó al poder, los aranceles y sus promesas de recuperar los empleos del acero y del carbón fueron parte de la misma estrategia. Nada distinto hace la Comisión Europea cuando propone una reindustrialización verde de Europa, ni el canciller alemán, Friedrich Merz, cuando insiste en proteger las exportaciones para incubar artificialmente su industria. Ni siquiera China escapa del pavor a este virus: en los últimos años, Xi Jinping se ha lanzado a una carrera por construir más carreteras, más fábricas y más ciudades como forma de mantener el país en marcha.

Pero pasan los años y nada parece funcionar. ¡En ninguna parte! A pesar de las inyecciones, del capital político y de que todo el mundo aparenta estar convencido de que esta es la mejor solución, el empleo industrial sigue a la baja en los países ricos. Al mismo tiempo, la desigualdad no deja de crecer y, como apuntan una y otra vez el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, no tenemos ningún motivo para pensar que vaya a cambiar de trayectoria.

Mientras tanto, el descontento se multiplica, cada vez a mayor velocidad y con más virulencia. Y es que, a diferencia de lo que ocurría con el meteorito en la película, no hace falta ser astrónomo para percibir lo que está ocurriendo: cualquiera puede comprobar en sus carnes que la economía no está funcionando, y para el ciudadano medio es innegable que el mundo del siglo xx hace mucho que dejó de existir. Así que, en lugar de vivir ajenos a la realidad, lo que cree mucha gente es que los gobiernos la están engañando o, como mínimo, le están haciendo luz de gas.

Según Ipsos, dos de cada tres personas en el mundo piensan que la sociedad está dividida entre la gente normal y las élites políticas y económicas (68 por ciento), que los medios están más interesados en ganar dinero que en decir la verdad (66 por ciento) y que los partidos políticos no se preocupan por la gente (64 por ciento).

Esas élites, entonces, paniquean. No entienden por qué se ha roto la confianza que los ciudadanos habían depositado en ellas. Achacan el descontento a la influencia que tiene el dinero en la formación de la opinión pública —«los medios están controlados por billonarios»— o a todo lo contrario, a la multiplicación de los canales de comunicación que les restan capacidad de convencer —«las redes han traído el colapso de la civilización»—. Al surgimiento de una nueva clase de empresas tecnológicas que controlan las redes sociales o a un mundo donde el poder está cada vez más lejos de los gobiernos democráticos.

Con un grado de miopía exasperante (y, quizá, interesado), muchos analistas intentan explicar esta aflicción como si fuera consecuencia del deterioro de las condiciones de vida. «La gente vive peor que antes y por eso están cabreados. Hagan que circule más dinero y todos los problemas se solucionarán», quieren decir.

Pero ese argumento se desmonta solo, y a la primera inspección, además. Aunque el mundo crezca mucho más despacio, ni ha dejado de crecer ni ha decrecido. Hasta ahora, nunca habíamos vivido tan bien. En los últimos veinticinco años, la esperanza de vida ha aumentado de 66 a 73 años, la población mundial ha crecido casi un 30 por ciento y la producción de bienes y servicios se ha duplicado. Si consideramos el conjunto del planeta, y no solo los países ricos, incluso el PIB ha aumentado, pasando de unos 13.000 dólares por habitante a más de 20.000 dólares. Para una gran parte de la humanidad han sido los mejores años de la historia.

Y, al contrario, al final de los Treinta Gloriosos, en el punto álgido del optimismo, la inmensa mayoría de la población mundial todavía estaba fuera del reparto de las ganancias materiales. Unos, en los países ricos, porque no habían conseguido entrar en la rueda; la mayoría, porque esa promesa de progreso nunca llegó a materializarse en los países en vías de desarrollo. Siempre se quedó en eso, una promesa.

Lo que ocurre es que una sociedad no es otra cosa que una promesa. Cada civilización se sostiene sobre un trato; un manual de instrucciones que dicta las reglas acerca de cómo comportarse, qué significa ser bueno o malo, importante o insignificante, qué tenemos que hacer para ser considerados valiosos y qué recompensas podemos esperar si cumplimos nuestra parte del trato. Algunos autores se refieren a este acuerdo como un «mito», otros dicen que es un «contrato social». En el fondo no es sino una promesa compartida, invisible pero omnipresente, que nos hacemos los unos a los otros, que inculcamos a los niños desde la cuna y que confiamos en que ordene la vida colectiva.

En el siglo xx había una promesa cristalina. Incluso quien no había llegado a la posición que esperaba asumir en el mundo tenía una hoja de ruta, un manual del usuario para conseguir sus objetivos. Aunque no los hubieras logrado todavía, los demás parecían estar de acuerdo contigo en cómo podrías hacerlo.

Esta fue la receta que se aplicó a los países en vías de desarrollo durante años. Si cambiaban sus sistemas productivos, mandaban a los jóvenes a la universidad, metían en cintura sus presupuestos y abrazaban con entusiasmo los principios de la economía liberal, iban a alcanzar los mismos estándares de progreso que Alemania.

Hoy nadie se atrevería a decir esto. Ni siquiera, casi, a hablar así de Alemania. Esto es lo que ha cambiado. Sin el crecimiento espontáneo e infinito de la economía, nadie tiene ya la receta para que a un país, o a una persona, le vaya bien. Se ha roto la promesa del siglo xx.

Al contrario, lo que sí se correlaciona con el malestar es la sensación de inseguridad. El miedo. Miedo a caerte del estatus que tienes en la sociedad y a no poder recuperarlo. A perder el trabajo y que no te vuelvan a contratar, a que te quiten la casa en otra crisis como la de 2008, a quedarte atrás mientras otros que lo merecen menos avanzan. Y lo que es peor, miedo a que todo esto te ocurra y a los demás les parezca bien porque no vales lo suficiente.

La periodista Anne Helen Petersen lo expresó así en un libro sobre el burnout millennial:

No era que algo estuviera mal en mi día a día. Es que algo había estado mal toda mi vida adulta. Lo cierto era que todas esas tareas encubrían la verdadera tarea, que era además la tarea de muchos más millennials: trabajar sin parar. ¿Dónde aprendí que tenía que trabajar sin parar? En la universidad. ¿Por qué trabajaba sin parar? Porque me aterraba no encontrar un empleo. ¿Por qué sigo trabajando sin parar desde que encontré un empleo? Porque me aterra perderlo, y porque mi valor como persona y mi valor como trabajadora se han vuelto indiscernibles. No conseguía quitarme de encima el sentimiento de precariedad —de que todo aquello por lo que había trabajado podía desaparecer de repente— y no podía reconciliar esa idea con una noción con la que me había criado, la de que si me esforzaba lo suficiente, todo daría sus frutos.

Esta es la raíz del malestar que nos asola. Esa «noción» era la promesa de las últimas décadas del siglo xx: la de que, si nos esforzábamos, los hijos de los trabajadores íbamos a dejar de ser clase obrera.

Así, de un mundo donde los camareros soñaban con que sus hijos fueran abogados pasamos a otro donde los abogados temen que los suyos terminen de camareros.

0