Los mapas americanos de la Biblioteca Británica que dibujó un cartógrafo español perseguido por los Borbones

LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN

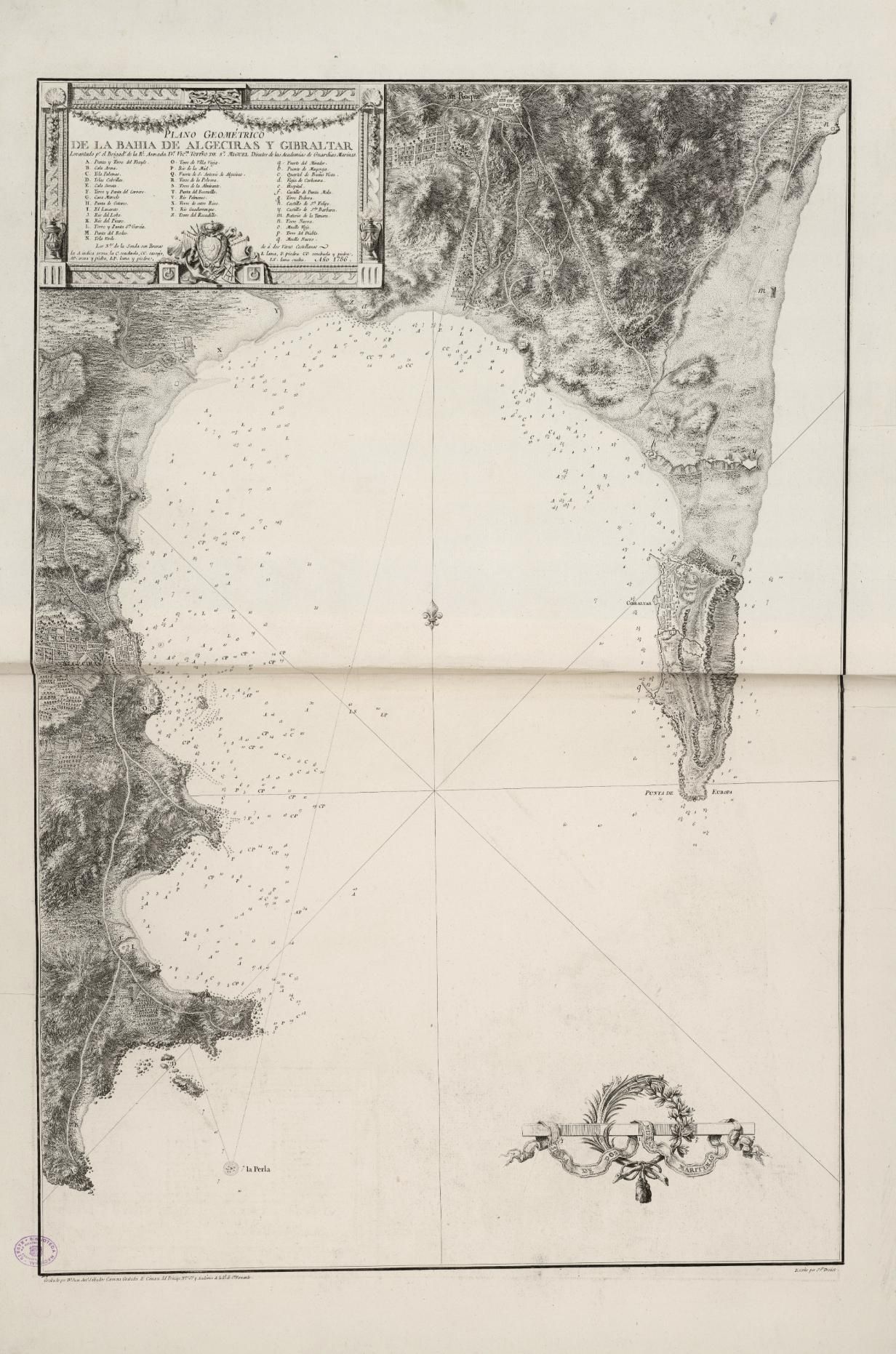

Al capitán Bauzà le cabe el mundo en la cabeza, pero las aguas de la bahía en la que se adentra el barco no es ni de lejos su entorno natural. Un mar oscuro, cielo grisáceo, verdes praderas, muelles y astilleros al fondo de una imagen que, en realidad, resulta irónica. Media vida acumulando millas náuticas y a sus –casi– sesenta años un puerto de Gran Bretaña le parece un puerto seguro. A los ingleses los conoce este marino al dedillo. En sus viajes por el globo los ha tratado mucho. La mayoría de las ocasiones –en el ataque a Menorca, en el asedio de Gibraltar, durante su primer retorno de América–, a cañonazos. Otras, como ese día –sin fecha concreta– de noviembre de 1823 en el que ve la ciudad de Plymouth a la distancia, compartiendo conocimientos –algo habitual entre los militares de su época, sobre todo los que cuentan con formación académica– convirtiendo a los viejos enemigos en amigos inesperados. Como ocurrió durante la Guerra de Independencia, cuando se refugió en Cádiz, la Armada británica vuelve a ser una tabla de salvación para este liberal y –según varios de sus biógrafos– masón.

El mallorquín Felip Bauzà i Canyes ha tenido que escapar a las apuradas del reino en el que Fernando VII –tras la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis– acaba de restaurar el absolutismo. Pesa una condena de muerte sobre un oficial de la Marina que, como diputado en Cortes, ha firmado un impedimento moral contra el rey que, por segunda vez en menos de veinte años, ha abolido los principios de la Constitución de 1812. ¿La potencia que domina las olas le tiende una mano al capitán Bauzà por ser un navegante de prestigio caído en desgracia? ¿Es el código de solidaridad en alta mar aplicado a un refugiado que busca salvar el pellejo por motivos ideológicos? ¿O la simpatía por un político que defiende el modelo monárquico que ya disfrutan en el Reino Unido? Ninguna de las tres. O no tan sólo. La hospitalidad tiene truco.

Palmesano nacido en 1764, hijo de un albañil de Deià que lo dejó huérfano de padre siendo muy pequeño, piloto de la Armada formado en Cartagena, hombre de confianza a bordo de nobles marinos como Gravina y Malaspina, a sus –casi– sesenta años es una pieza clave en el tablero de la geopolítica del momento. Por citar dos ejemplos más contemporáneos, algo así como un científico alemán tras la caída del III Reich o un agente de la KGB al disolverse la Unión Soviética. Más que un hombre, es un arma. Si al capitán Bauzà le cabe el mundo –o gran parte de él– en la cabeza es porque se ha pasado las últimas dos décadas (1800-1820) dibujando los mapas que esbozó mientras viajaba durante la década y media anterior (1785-1800). Una cartografía exhaustiva de las posesiones de un imperio –el español– que está a punto de desaparecer entre pronunciamientos y revoluciones por la autonomía que la metrópolis no quiere conceder.

Si al capitán Bauzà le cabe el mundo –o gran parte de él– en la cabeza es porque se ha pasado las últimas dos décadas (1800-1820) dibujando los mapas que esbozó mientras viajaba durante la década y media anterior (1785-1800)

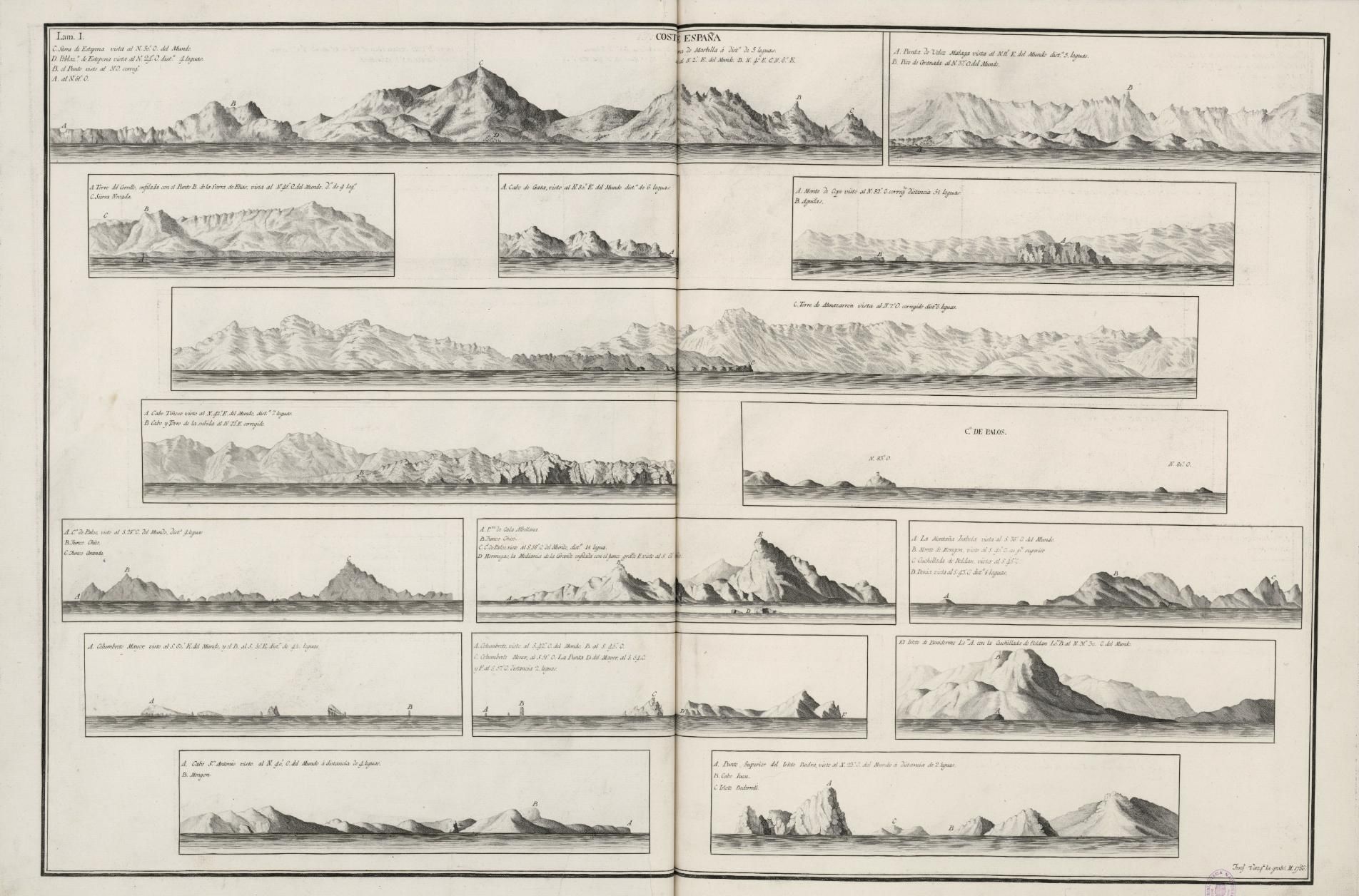

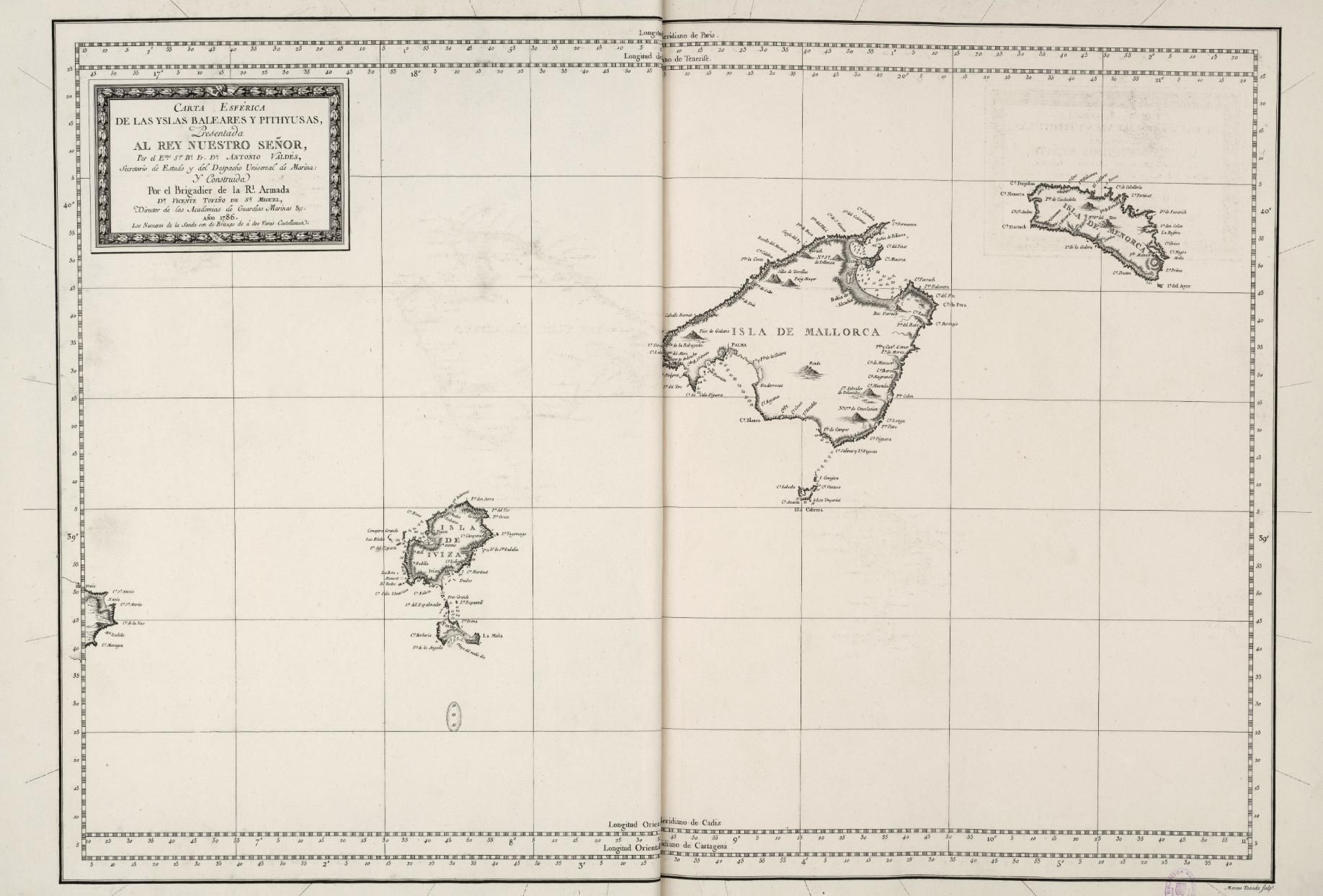

El exiliado es, por tanto, el poseedor de conocimientos clave. Sus recuerdos se han convertido en un atlas. Costas asombrosamente delimitadas, con sus cabos, sus acantilados, sus playas, sus marismas, sus desembocaduras recorridas palmo a palmo. Planos de ciudades fortificadas. Plantas de faros y fortalezas que él mismo diseñó. Topografías de las montañas que se desploman convertidas en acantilados, como los que debió ver en la Serra de Tramuntana de donde provenía su familia paterna. Infinitas horas de trabajo para anotar en tinta un conocimiento multidisciplinar: geografía, ciencias naturales, anotaciones históricas, arte gráfico. Y esos documentos –diez baúles ocupan– van también a bordo del Falcon, el nombre del man of war –los veleros de la Royal Navy que convirtieron al Reino Unido en los amos del comercio mundial– en el que escapa el capitán Bauzà. Un apátrida, a sus –casi– sesenta años.

202 años y dos meses después de aquella huida el tesoro del capitán Bauzà no se ha perdido. Como la tumba de su propietario, la mayor parte de su obra está en Londres. Conservada y compilada en la Biblioteca Británica bajo el nombre de Bauza Collection. La historia sobre cómo llegó a uno de los lugares más confortables a los que podría aspirar unos papeles de tanto valor y antigüedad –pero en contra de los deseos de su autor– es un gran relato.

Como la tumba de su propietario, la mayor parte de su obra está en Londres. Conservada y compilada en la Biblioteca Británica bajo el nombre de Bauza Collection

“El fatal exilio” y el cortejo de los ingleses

Aunque –según una cita del propio capitán Bauzà que recoge la Real Academia de la Historia– se sintiera “abandonando la patria seducida por los ministros del altar y por la más negra perfidia de los potentados de Europa”, el marino no se fiaba de los ingleses. Se instaló en la capital del Reino Unido y vivió en Sommers Town. Un barrio donde los acentos y las lenguas de la península Ibérica se mezclaban sin remedio. Ubicado en el actual municipio de Camden, que acogió al “fatal exilio”, como también dejó escrito el mallorquín, que había salido de una España donde volvía a entrar la Inquisición.

De nuevo en una isla –tan diferente y lejana de la que había abandonado en su adolescencia–, al cartógrafo no le faltaron manos en la espalda. Lo frecuentaron famosos exploradores –como él, militares y científicos; a diferencia de él, todavía en activo– como el alemán Von Humboldt o el británico FitzRoy –con el que Darwin daría la vuelta al mundo a bordo del Beagle y empezaría a barruntar su Teoría de la Evolución siguiendo los pasos de la Expedición Malaspina, en la que se inspiraron– que querían escucharle reflexionar en la Royal Society.

En sus salones y bibliotecas se le daba la bienvenida a un cartógrafo que ya era miembro –desde 1819, al principio del Trienio Liberal español– de una academia creada en el siglo XVII. Con el objetivo de fomentar los saberes naturales, el prestigio de la institución británica era tal que siglo y medio después tenía réplicas en ciudades como Madrid, Lisboa, Viena o Múnich. De todas ellas fue miembro el capitán Bauzà que –aún en el exilio– acabaría también estampando su firma como uno de los primeros socios de la Royal Geographical Society: constituida en 1830, ayudó a empujar de forma definitiva este tipo de conocimiento como una ciencia independiente. Entre otros motivos, por el trabajo enciclopédico que durante las décadas de la Ilustración realizaron geógrafos como el mallorquín.

Y, sin embargo, pese a tantos piropos, el contenido de aquellos diez baúles seguían en casa del capitán Bauzà cuando el 3 de marzo de 1833 –seis meses antes de Fernando VII, a las puertas de la primera Guerra Carlista– murió en Londres sin recibir el indulto –que sería póstumo, otra ironía– para volver a Madrid.

Una obra olvidada en Londres

“Durante un siglo, y aunque fue recatalogado en la década de 1870 y despertó cierta curiosidad por parte de algunos españoles y latinoamericanos, la historia [de la Bauza Collection] es de relativo abandono también”. Con esta cita finaliza Riches for the Geography of America and Spain: Felip Bauza and his Topographical Collections, 1789-1848. Este artículo escrito por Peter Barber –conservador de la Biblioteca Británica entre 1975 y 2015– arroja luz sobre el legado del cartógrafo porque, aunque date de 1986 –y, digitalizado, se pueda descargar desde la web de esta institución pública– narra con pelos y señales por qué, como si fueran sarcófagos egipcios, unos documentos de tanto valor nunca volvieron a España.

Los motivos –que no cita de forma explícita la reseña biográfica que tiene el capitán Bauzà en la Real Academia de Historia– fueron económicos. Sobre todo. Pero también políticos. La suma puede ayudar a entender por qué este personaje –pese a ser hijo ilustre de Mallorca desde mediados del siglo XIX y bautizar a una calle en Palma, paralela al Born, y haber atraído la atención de geógrafos como sus paisanos Antoni Ginard o Climent Picornell– es un gran desconocido para muchos licenciados en Historia –incluso en másters especializados en la América colonial- o Geografía.

El legado del cartógrafo, unos documentos de muchísimo valor, nunca volvieron a España. Los motivos son económicos, sobre todo, pero también políticos

Cuando a Felip Bauzà i Canyes lo entierran en la capilla católica de Moorfields –en plena City–, su testamento ya había dejado bien claro –Gibraltar, 1823; justo cuando escapa de los absolutistas– que el día que él no esté toda su producción quedará en manos de María Teresa Ravara, la madre de sus dos hijos. La desconfianza hacia la Administración británica que recoge el artículo del conservador Barber ya era, por tanto, antigua. Nació incluso antes de que, al atracar en Plymouth, el servicio de aduanas le requisara los baúles y los enviara a Londres para que fueran examinados con detalle. Es decir, cuando personajes próximos a la –entonces joven– Reina Victoria trataron de cortejar al capitán Bauzá ya sabían muy bien qué contenía su fondo de mapas.

Esos materiales –a diferencia de su amo– volvieron a España. Se depositaron –dice la Real Academia de Historia– en el Ministerio de Estado a cambio de “una promesa”. Pasaron los años y la pensión que aspiraba a cobrar la viuda nunca llegó. Dos mil quinientos duros fueron suficientes para que los mapas de las colonias americanas acabaran en manos de Francisco Michelena Rojas, ciudadano de una república tan joven –poco más de treinta años entonces– que, como ocurre ahora –bicentenaria– casi nunca ha dejado de estar de actualidad: Venezuela.

La tortuosa venta de los mapas

A diferencia de la reseña de la Real Academia de Historia –que despacha el asunto en una línea–, el conservador Barber explicó los entresijos de la operación que dio origen a la Bauza Collection. A Adolfo Suárez le resultó más fácil legalizar el Partido Comunista de España y a Florentino Pérez fichar a Kyllian Mbappé que al mercader Michelena Rojas venderle a la Biblioteca Británica el botín que había conseguido a precio de ganga. Porque, aunque el venezolano fuera un viajero que, incluso, había elaborado algunos mapas, su propósito –o así lo consideró el conservador Barber– fue siempre el mismo: conseguir un margen de beneficio desorbitado. Precisamente porque, por deformación profesional, sabía cuánto valor contenían. Jugar a las comisiones no le salió tan bien como creía. Se pilló los dedos.

Los mapas acabaron en manos del comisionista Francisco Michelena Rojas, que intentó conseguir un margen de beneficio desorbitado con su venta

Varios portales especializados en el cambio de moneda indican que –de forma aproximada– una libra de 1845 equivaldría a 200 libras de 2026 y que 12.500 pesetas –los dos mil quinientos duros que recibió la viuda del capitán Bauzá– serían unos 50.000 euros actuales. Las cuentas salen solas: el mercader Michelena Rojas empezó ofreciendo el paquete por 1.500 libras. La respuesta de Londres fue tajante: no pasarían de mil en ningún caso y el acuerdo lo tendrían que revisar las altas esferas. Comienza un regateo que durará tres años y llegará a ser motivo de debate para unos gobiernos que valoraron si era mucho o poco dinero invertir en unos conocimientos que –aunque empezaban a quedarse algo desfasados– retrataban la geografía de unos países a los que desde el Palacio de Buckingham había ayudado a independizarse y sobre los que quería mantener influencia. Otra vez, política y economía agarradas del brazo.

Cuando el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 1848 la Biblioteca Británica reciba y empiece a catalogar los mapas, el contrato de compraventa reflejará una cifra muy inferior a la que aspiraba el venezolano. 350 libras fueron suficientes para dar su brazo a torcer. Adiós a la plusvalía. ¿Por qué se conformó con –al cambio histórico– 70.000 euros cuando quiso ganarle al negocio 300.000? El conservador Barber lo tenía claro cuando investigó en los archivos hace cuarenta años, registros oficiales de la institución donde trabajaba. Todo se precipitó porque el mercader estaba arruinado.

Sus viajes y el envío de papeleo –a través de la mensajería de mediados del XIX: lentísima y cara– habían dejado tieso a Michelena Rojas. El péndulo de la Historia fue el remate: lo dejó sin contraoferta. La negociación se había dilatado también porque el venezolano no trató sólo con los ingleses. También se comunicó con París para intentar colocar la obra del geógrafo mallorquín a los geógrafos de Luis Felipe I. La Comuna de 1848 destronó al último monarca de los tres que hubo tras la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en 1815. Al caer las barricadas, subió al poder otro Bonaparte, Napoleón III, nieto del oficial de artillería corso con el que el capitán Bauzà –contemporáneo suyo– había compartido –en cierta manera– pensamiento ilustrado, pero al que se enfrentó cuando sus tropas entraron en España. Una ironía más.

Los desórdenes revolucionarios, por tanto, debieron poner nervioso al vendedor que acabó cediendo ante Madden y Baillière. Así se apellidaban los dos trustees –el nombre que reciben los conservadores de la Biblioteca Británica, antecesores de Peter Barber– con los que negoció el venezolano… después de alguna triquiñuela. Falto de líquido, se deshizo de una parte de los mapas, cerrando tratos con particulares y, también, con el gobierno de su país. Los herederos de Simón Bolívar –otro militar contemporáneo, y también ilustrado, del capitán Bauzà– pagaron 400 libras por una porción del pastel en 1845.

El mercader Michelena Rojas informó del asunto a Londres… pero no del todo. Por eso, cuando sus interlocutores revisaron por última vez la mercancía vieron que de las 271 cartas que habían estudiado años antes… habían desaparecido cuarenta. “Vendió una porción mayor”, le explica Madden a Baillière por carta, “de la que declaró haber vendido bajo su honor”. “¡Su honor! Se ha comportado durante todo este asunto de manera sucia y deshonesta, y por lo tanto no puede esperar que demos nada por sentado”. En consecuencia, recomendó que la colección se comprara no por £400, sino por £350. La treta le costó al vendedor 50 libras del momento, un octavo del total, los ingleses amarraron la mayor parte del archivo por una cantidad menor a la que habían pagado los venezolanos tres años antes, pero la Bauza Collection quedó incompleta. Según el conservador Barber, de los mapas que se fueron para Caracas no se sabía nada cuarenta años atrás. La suerte de los mapas que volvieron a España ha sido distinta.

Los herederos de Simón Bolívar pagaron 400 libras por una porción del pastel en 1845. Los británicos se dieron cuenta que, de las 271 cartas que habían estudiado años antes, habían desaparecido cuarenta

Los mapas que volvieron a España

En paralelo al estira y afloja oceánico, la Comisión del Atlas de España contactó con María Teresa Ravara para comprar los documentos que el capitán Bauzá había cartografiado en la Península Ibérica, las Illes Balears y las Canarias. Casi siempre, fruto de encargos oficiales que llegaron tras el Atlas Marítimo de 1789, que había elaborado de jovencito a las órdenes de uno de sus mentores, el gaditano Vicente Tofiño de San Miguel, y donde aparece la firma que le acompañaría el resto de su carrera: Dib. F. Bauzá.

Hubo acuerdo con la viuda y Pascual Madoz –otro reformista ilustrado, el padre de la segunda gran desamortización– se sorprendió por “su extraordinaria riqueza”. La alabanza aparece en la Real Academia de Historia en la reseña del capitán Bauzà, a quien se le atribuye esta respuesta cuando le preguntaron por qué no quería cobrar por haberse encargado de la tarea de dividir el país en provincias, un proyecto que empezó en 1814 y acabó, en una segunda fase, justo antes de su exilio:

–Las producciones de las ciencias, por lo general, son hijas del amor propio de los sujetos que se dedican a ellas, y nunca de premios pecuniarios.

Es divertido imaginar qué hubiera dicho el cartógrafo –en catalán de Mallorca– si se hubiera enterado de cómo –con mucha pompa y circunstancia, pero con un regateo digno del Gran Bazar de Estambul– su legado terminó justo donde el marino no deseaba: en las estanterías de la Biblioteca Británica.

2