El feminismo como sentido común

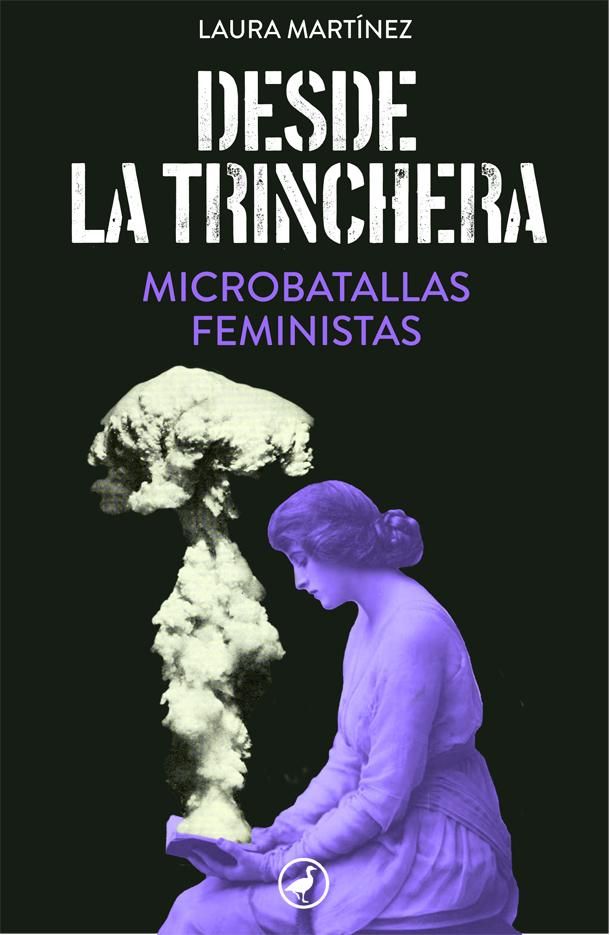

El 18 de febrero llega a las librerías Desde la trinchera: microbatallas feministas, el primer ensayo de la periodista de la edición valenciana de elDiario.es Laura Martínez (Valencia, 1994). Publicamos en exclusiva un fragmento del ensayo editado por Catedral.

Desde la trinchera explica un conjunto de vivencias que llevan lo personal a lo político, lo doméstico al espacio público; una serie de reivindicaciones que asumen las mujeres jóvenes atravesadas por el sexismo, pero también por la precariedad, articuladas en un feminismo de batalla que pretende cambiar las cosas desde dentro, a través de la lucha diaria.

Sentido común

«En un sistema en movimiento, y nuestras sociedades lo son, lo que no avanza, retrocede». Cuando leí 'Ahora, feminismo', de la filósofa Amelia Valcárcel, esta idea se me quedó grabada. La frase sintetiza un sentir que sobrevuela mi cabeza y la de tantas otras: que la igualdad no es una conquista permanente. Nosotras, que vivimos en un país que cuando llegó a la democracia se topó con una guerra que aún nos deja heridas abiertas, con cuarenta años de dictadura, sabemos bien que los derechos no son eternos. El progreso no es lineal e ininterrumpido; las ideas permanecen, pero es terriblemente fácil eliminarlas de los espacios donde se ejerce el poder.

Parafraseando a Valcárcel, las mujeres tenemos que pelear cada centímetro de bienestar porque nuestras conquistas aún son frágiles. Claro que hemos avanzado, pero avanzar sin derramar sangre —la mejor de las victorias y la única deseable— implica estar constantemente en una batalla dialéctica, en una lucha por conquistar la hegemonía. En nuestra sociedad, el feminismo se ha vuelto, no sin trabajo, un sinónimo de sentido común para quienes se denominan demócratas, aunque el término sea susceptible de cierta perversión por parte de los llamados feminismos liberales, feminismos a medias. Y sabemos bien que en nuestro país el sentido común es el menos común de los sentidos.

Quizá resulte extraño decir hoy que la igualdad entre hombres y mujeres no existe. Que no estamos bien. Si tenemos leyes contra la violencia de género, un pacto de Estado, un Ministerio de Igualdad, una ley de igualdad nacional y amplia legislación en el ámbito autonómico, si el Tribunal Supremo corrigió la sentencia de la violación grupal de La Manada, si abordamos el debate sobre el consentimiento sexual a nivel legal, si la diferencia salarial por sexos está prohibida, hay bajas de maternidad y paternidad iguales e intransferibles... Si podemos votar, ir a la escuela, a la universidad, tenemos una formación académica envidiable, viajamos lo que queremos, salimos de fiesta sin hombres, no tenemos que rendir cuentas de nuestro dinero, no estamos obligadas a casarnos. Si tenemos paridad en buena parte de las instituciones públicas —las que se eligen en los parlamentos— y en las listas electorales, si llevamos camisetas con lemas feministas, vemos anuncios con mujeres diversas y hasta con hombres limpiando la cocina. Si ahora que los medios de comunicación tienen secciones con el feminismo como epígrafe, nos llaman para participar en debates, ha estallado la «literatura de mujeres» y existen cientos de libros sobre feminismo; si estudiamos la perspectiva de género en comisiones parlamentarias o hablamos de violencia machista constantemente... El mundo antiguo se desmorona, pero el nuevo no se está construyendo a la velocidad que desearíamos.

A nosotras no nos ha tocado defender el voto, ni el derecho a la educación. No seremos la generación de las sufragistas ni la que queme sujetadores en la calle. Nos han tocado tareas más difíciles porque son menos obvias. No es una prohibición expresa; es una discriminación sutil, casi imperceptible. Nos toca emprender tareas que van a llevar tiempo y que necesitan de una voluntad coordinada también con la otra mitad de la población: ascender en el trabajo, que se nos reconozca la trayectoria como expertas, que se nos respete. Conquistar, como escribe Amelia Valcárcel, los espacios de la «política, dinero, opinión y respeto».

A menudo no somos capaces de ver las discriminaciones de que somos objeto porque partimos de una base mejor que la de nuestras abuelas. Y, como apunta Ana de Miguel, vemos la realidad con cierto individualismo y arrogancia. Pensamos que estamos bien porque nuestras abuelas nos cuentan que no pudieron ir a la escuela, o a la que iban solo era para niñas, que hubo un tiempo en el que las mujeres no podían ir a la universidad. Porque vemos películas en las que las mujeres no podían votar, o solo cocinaban y lavaban, una y otra vez; del lavadero a los fogones, una y otra vez. Porque, pese a que sobre el papel tenemos los mismos derechos, ahí sigue, lo notamos, el malestar que no tiene nombre y que sentimos desde niñas: ese continuo por qué. ¿Por qué ellos pueden salir a jugar sin más y yo tengo que recoger la mesa? ¿Por qué las cosas de ellos son más divertidas? ¿Qué significa eso de «te enseñaré a ser un hombre» o qué son esas cosas que una señorita no debe hacer? Vemos una pieza que no cuadra, un engranaje oxidado, percibimos un olor extraño, algo que nos hace arrugar la nariz, arquear las cejas. Durante años sentimos malestar y tardamos en ponerle nombre, pero hemos empezado a entender porque hemos empezado a hacernos preguntas.

Lo que hoy consideramos normal o incuestionable prácticamente nunca lo ha sido. Basta con volver la vista atrás o mirar a un lugar concreto del mundo. El voto femenino se encontró con una oposición brutal y generó un gran debate en los partidos de izquierda —hoy todavía se nos culpa del ascenso de la derecha por votar, dicen, lo que ordenaban nuestros maridos—; la familia nuclear es un invento del siglo XIX para controlar las movilizaciones obreras y garantizar la reproducción de la mano de obra; el derecho al aborto no es aún un derecho universal —apenas es libre en cincuenta países— ni siquiera en la tan civilizada Europa; conducir o tener una cuenta bancaria a tu nombre es imposible en muchos países, así como salir de casa con el rostro al descubierto. Nos esforzamos por deconstruir los celos y creemos que tenemos relaciones más sanas, pero los adolescentes conocen todas las apps espía para saber dónde están sus parejas y utilizamos la tecnología como forma de control. En algunos rincones del mundo, rincones con millones de habitantes, nacer mujer es un factor de riesgo; mutilación genital, matrimonios infantiles forzosos, abandono de niñas o explotación sexual son algunos ejemplos de lo que podemos conocer a diario si hacemos el esfuerzo de encender el televisor, la radio o leemos el periódico. Si miramos a nuestro alrededor no es difícil encontrar a mujeres explotadas en situaciones de trata y explotación sexual o laboral; esta última la podemos descubrir, por ejemplo, si escuchamos a las mujeres migrantes, a quienes nuestra ley de Extranjería condena a ser personas sin derechos y a vivir en la clandestinidad durante al menos dos años para justificar aquello que llaman arraigo. En todos los lugares del mundo, también en nuestra casa, hay mujeres que sufren violencia. Considerar nuestra vida la norma y no una excepción implica tener la vista muy nublada. «No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas», escribió Audre Lorde. No estamos tan bien y no podemos permitirnos pensar lo contrario.

Claro que históricamente hemos cosechado éxitos. Nuestras predecesoras tumbaron la puerta, destruyeron el muro que nos impedía entrar en el sistema. Pero nosotras aún nos perdemos por sus pasillos, nos golpeamos con su techo de cristal, que a veces parece de hormigón armado, nos esforzamos por avanzar en su suelo pegajoso, a veces resbaladizo, atravesamos un camino lleno de obstáculos. Tras las grandes victorias de la historia, llegamos al mundo pensando que lo importante está conseguido porque ya hemos entrado en algunas esferas de poder. Estamos mejor, sí, pero seguimos sin estar todas bien.

Hay ciertas dinámicas, propias y ajenas, que no han cambiado. El patriarcado opone resistencia y trata de ejercer dominio mediante la violencia física y sexual sobre nuestros cuerpos, una violencia que se produce a diario en sus múltiples variantes y supone la peor forma de control sobre una parte de la población: la que se da mediante el terror. Una amenaza perenne, un recordatorio constante de quién manda; este es tu sitio y esto es lo que pasa si te mueves de él. Después viene aquello que hemos llamado micromachismos, obstáculos que en el día a día nos encontramos y entorpecen nuestros avances. La fórmula del micromachismo, recientemente sometida a revisión, nos ha ayudado a ser conscientes de la desigualdad cotidiana. Y de ver el micro pasamos a ver el macro. El desprecio, la condescendencia. Los piropos. Ser vista como una mercancía, un reclamo. La brecha salarial, la tasa rosa. El paro, la precariedad, el índice de pobreza. Sumando aquello que apodamos «micro», vemos que las cifras no son casuales, ni los males aleatorios, ni los casos aislados; es un modus operandi que debemos descifrar para vencer.

Aún tenemos que resolver por qué se sigue reproduciendo la discriminación, la división sexual del trabajo y la violencia machista pese a ser corregida con normas legales y por instituciones con vocación de igualdad. Cómo y por qué tenemos una sociedad sobre el papel y otra en la calle. Hay que reconocer que el patriarcado funciona de maravilla: no hay norma escrita que nos obligue, pero casualmente todas elegimos en la misma dirección, parafraseando a una conocida filósofa. En nuestro entorno la mayor parte de la violencia se da sin recurrir a la violencia explícita, mediante aquello que llamamos «consentimiento». En ello reside el verdadero poder; en que uno consiga que otro haga algo sin que oponga resistencia. En que creas que estás eligiendo tú sola. Alicia Puleo lo llama el «patriarcado del consentimiento»; Ana de Miguel, el «mito de la libre elección». Aquí entra aquello que llamamos «cultura»: la que consumimos y la que perpetuamos. Los medios de comunicación son un aliado imprescindible, como las estructuras del Estado y su burocracia. La cultura, la enseñanza, el entretenimiento son creadores natos de ideología y contribuyen a generar expectativas, deseos y anhelos. Si constantemente nos topamos con el mensaje de que la felicidad es tener una familia que nos quiera, un empleo estable y un pintalabios nuevo, o si asociamos belleza y delgadez al éxito, ya tenemos el camino marcado.

Tendemos a confiarnos al ver avances en la niñez y la adolescencia; a una niña con un cuento de científicas y no de princesas, a una adolescente que usa la etiqueta feminismo o empoderamiento en sus redes sociales, a jóvenes que critican el machismo. Nos equivocamos. Nos queda mucha cultura que conquistar. Las que dejaron hace poco de ser niñas aún sueñan con el chico ideal, devoran novelas de amor y tienen calambres en los pulgares de buscar en el móvil vestidos de novia —y así lo comparten en sus redes—. Todavía les fascinan productos culturales que enaltecen el amor romántico y engullen algo que algunas editoriales han calificado como poesía, que consiste en escribir frases muy separadas en distintas líneas y que mistifica figuras femeninas y habla de cómo poseerlas. Una «poesía» escrita por hombres, claro, que son quienes pueden definirlas. Hombres que hablan de cómo les gustamos empoderadas y valientes en la calle pero frágiles y delicadas en su cama. Hombres que hablan de cómo aman a las mujeres, de la chica perfecta, de su diosa, su musa, su inspiración, de esa chica misteriosa y lánguida que lee en el tren y que, querida, si tienes suerte, quizá puedas ser tú. Nos urge un cambio en lo que consideramos inocuo porque da igual que tengas una ingeniería y tres másteres si caes en la misma red en la que el resto llevamos atrapadas siglos.

La desigualdad se va transformando y adaptando a los tiempos, reordena sus estructuras. Nos liberamos de una violencia y aparece otra. El sistema nos pone obstáculos invisibles, pero también nos pone trampas. Y todas picamos, en algún momento u otro, el mismo anzuelo. Porque el patriarcado también está vivo y siempre encuentra una forma de adaptarse y retorcer los discursos y, cuando no puede ganar así, emplea la violencia. Aún nos queda mucho por hacer.

Y nos quedan temas por abrir. Abordar el debate sobre la medicina, la salud y el funcionamiento de nuestro cuerpo; conocer cómo funcionamos, cómo se comportan nuestras células y hormonas en los procesos vitales. Acabar con la violencia ginecobstétrica y los anticonceptivos como respuesta para todo sin conocer sus efectos a largo plazo, sin valorar alternativas. Conseguir la visibilidad del sexo femenino en el diagnóstico de enfermedades comunes. Conocer cómo es una menstruación sana —porque no, el dolor no es normal—, qué son los disruptores hormonales y cómo nos afectan. Pasar de la cultura de la pastilla que lo cura todo a la cultura del cuidado, la que ubica la salud de las personas por encima de todo lo demás. Hablar del estrés y la tristeza crónicas; de que suben los trastornos alimenticios y la ansiedad mientras bajan las expectativas de futuro.

Abordar el cuerpo por dentro pero también por fuera: cómo nos miramos, cómo nos relacionamos con la belleza; sacar de nuestros cerebros la mirada masculina, hipersexualizante, controladora. Quitarnos el corsé. Dejar de ver la talla y el peso como un estándar de calidad humana. Entender los cambios en el cuerpo como un proceso; la edad como vida vivida y aprendizaje; concebir la arruga como testigo de lo que hemos sido.

Recuperar la genealogía y sus saberes. No empezar siempre de cero, a repetir eternamente la historia, cayendo en los mismos errores para llegar después a las mismas conclusiones. Si otras ya lo vieron, ya lo pensaron, ¿por qué seguimos en punto muerto? Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Alexandra Kollontai... ya se hicieron nuestras preguntas hace siglos. Debemos recuperar también sus respuestas. Abrirnos a lo colectivo. Tejer redes de proximidad, de apoyo. Desaprender a competir entre nosotras.

No tolerar un feminismo a medias, no contentarnos con el pan para hoy, con medias tintas. No es solo necesario que las mujeres nos incorporemos al mercado laboral —al menos— en la misma proporción que los hombres; es necesario cambiar su estructura y el modelo. No quiero una reducción de jornada ni conciliación para cuidar de mis hijos o de mis padres; quiero horarios racionales; que no lo llamen «conciliación» si quiere decir «doble cuidado». No quiero un lenguaje neutro para evitar la discriminación si eso invisibiliza la diferencia y elimina la diversidad. No quiero camisetas con mensajes feministas, quiero que la moda no sea esclavitud. No quiero una ministra que diga «portavozas», quiero una política fiscal justa y redistributiva; un Estado implicado en el bienestar de las ciudadanas. No quiero un lugar por ser excelente, quiero igualdad real de oportunidades. No quiero conformarme con esto porque es mejor que nada, ni aceptar que no saldré sola de noche, que no quedaré con desconocidos, que me taparé las piernas y el escote, que aceptaré un puesto menor y adoptaré un perfil bajo en público para no meterme en problemas. No quiero aprobación ni permiso, no quiero concesiones: quiero derechos. Lo quiero todo, todo lo que ellos tienen, y lo quiero para todas.

Las conquistas sociales son frágiles y hay que pelearlas constantemente. Basta con observar algunas partes del mundo para comprobar que no son inmutables. Desde hace algunos años observamos cómo en nuestro sistema democrático ha crecido una corriente autoritaria que puede acabar con él y que no se esconde; la democracia siempre lleva consigo la paradoja y el riesgo de ser destruida desde su propio interior. La nuestra es además reciente y frágil. Nuestros derechos son un indicativo de su existencia, un termómetro que mide su estado de salud: no hay democracia que valga sin derechos de las mujeres, de la mitad de la población, y sin democracia los derechos de las mujeres se tambalean. «Difícilmente una sociedad puede llamarse una democracia allá donde las mujeres no detectan la plena capacidad de ser libres y de pleno derecho a ser ciudadanas», indica Valcárcel, que afirma que ambos conceptos son herederos de la razón, artificios que deben sostenerse. Es una relación que requiere de cuidado mutuo, recíproco. El discurso que está floreciendo es profundamente contrario a nuestro sistema de valores y el proyecto feminista les parece una amenaza; nos han dibujado como enemigas. En paralelo, el dogma neoliberal avanza sin frenos; puede parecer que encuentra resistencias en algunos lugares, pero, si ampliamos la mirada, vemos cómo el poder acumulado por una minoría está lejos de desaparecer. Los que más tenían cada vez tienen más, y tienen más hambre de recursos. Corremos el riesgo de que esta corriente que lo convierte todo en mercancía haga lo propio con nuestras reivindicaciones, condenándonos a ser el eslogan de una barra de labios, el mensaje de una agenda o el relieve de un bolso. Y para un sistema depredador la vida humana no es más que otro lugar del que extraer beneficio. No sabemos cómo será esto mañana, pero sabemos que será.

Celia Amorós escribió que el feminismo es una ética. El futuro nos depara un sinfín de preguntas para las que no tenemos respuesta. No existe un manual, un libro de instrucciones, unas frases grabadas sobre piedra que nos conduzcan a la verdad absoluta. Necesitamos el feminismo como necesitamos la ética, la moral, la filosofía para afrontar esas preguntas. Necesitamos ser capaces de ver qué ocurre ahí fuera para poder tomar decisiones. Necesitamos tener herramientas para defendernos del patriarcado, y la primera es el conocimiento: saber qué nos pasa, por qué nos pasa. Porque sin aplicar esa mirada ignoraremos el impacto de nuestras decisiones sobre la mitad de la población, seguiremos actuando a ciegas. El feminismo nos ayuda a plantearnos las preguntas adecuadas, a dudar sobre lo que parecen certezas, a cambiar la perspectiva. Probablemente no daremos nunca con la respuesta correcta. Quizá no exista. Nos equivocaremos, y nos equivocaremos mucho. Pero no haremos las cosas a ciegas; por nosotras y por nuestras compañeras. Cuidémonos. Vuelvo a Valcárcel, si es que en algún momento me he ido; recordemos siempre esta premisa: lo que no avanza, retrocede.

1