Breve historia de la censura en los cómics

Marginados en las estanterías de los productos infantiles y en las últimas páginas de los suplementos de los periódicos -donde desplegaban las fantasías más peligrosas y radicales de la prensa del momento-, los cómics pasaron su buen primer medio siglo de historia sin llamar demasiado la atención. Posiblemente, algunos de los logros estéticos más radicales del arte pop del siglo XX se produjeron en sus páginas (Krazy Kat, Little Nemo, los primeros tebeos de superhéroes), pero su catalogación general como productos infantiles les permitió crecer y madurar sin llamar demasiado la atención.

Una suerte, porque en los años cuarenta se les acabó la tregua. En un editorial del Chicago Daily News 1940 titulado A National Disgrace, Sterling North bramaba: “Mal escritos, mal dibujados y mal impresos, se trata de un ataque a los ojos y sistemas nerviosos de los jóvenes”. (“El problema de ese chiste no es que sea ofensivo, es que es de mal gusto”... ¿a alguien le resulta familiar?).

Esa protesta tenía cierto fundamento, sin duda: hasta 1954 y durante toda la década anterior, los cómics vivieron una época dorada, libre y carente de injerencias ajenas. Heroínas como Lady Satan o The Spider Queen ponían en solfa el tópico del superhéroe como producto testosterónico. Tebeos de terror atroces y sangrientos desplegaban historias de venganzas sobrenaturales sin moraleja ni esperanza. Los guardianes de la moral no tardaron en reaccionar con una biblia devastadora: Seduction of the Innocent, un ensayo sensacionalista y conservador escrito por el doctor Fredric Wertham.

En él, Wertham conectaba el contenido de los cómics de la época con la delincuencia juvenil, y desarrolló esta tesis en artículos que llegaban a padres de todo el país con títulos como Lo que los padres no saben sobre los cómics. Esencialmente, acusaba a Batman y Robin de mantener relaciones, a Superman de ser antiamericano y a los cómics de suspense y terror de enseñar a los niños a cometer crímenes.

El Senado comenzó una serie de juicios e investigaciones en los que se intentó criminalizar a la que se había convertido, en tiempos de crisis, en una de las industrias más indómitas y sorprendentes del país. Una de las editoriales más afectadas fue EC Comics, famosa por publicar entre 1949 y 1954 algunos de los mejores y más violentos cómics de terror y suspense de la historia del medio. Con ellos en el punto de mira se discutieron cuestiones que aún hoy son pertinentes, como si el buen o mal gusto es una cuestión a valorar a la hora de determinar la moral de un producto cultural. Y si es necesario hacerlo, por otra parte.

El Código Hays de los dibujitos

La consecuencia práctica de esos juicios fue la creación de uno de los sistemas de autocontrol más populares de la cultura popular, comparable al Código Hays que unos años antes había cortado las alas al salvaje cine de Hollywood. Durante décadas y de la noche a la mañana, el contenido de los cómics se suavizó radicalmente. No se podía mostrar simpatía por los criminales y sus actos siempre tenían que ser repulsivos y castigados, la violencia excesiva estaba prohibida, las palabras “horror” y “terror” eran erradicadas, los monstruos también, así como el erotismo hasta sus formas más esenciales (“las mujeres serán dibujadas de forma realista y sin exagerar sus cualidades físicas”). Hasta el retrato de relaciones ilícitas o fuera del matrimonio estaba vetado.

Fue un auténtico golpe a la libertad de expresión que marginó brutalmente a las publicaciones que se negaban a llevar el sello de la Comics Code Authority. El número de publicaciones cayó (de 650 títulos en 1954 a 250 en 1956), y el baño de imagen de los cómics fue tal que éstos volvieron a ganarse la fama de ser productos inofensivos y para niños.

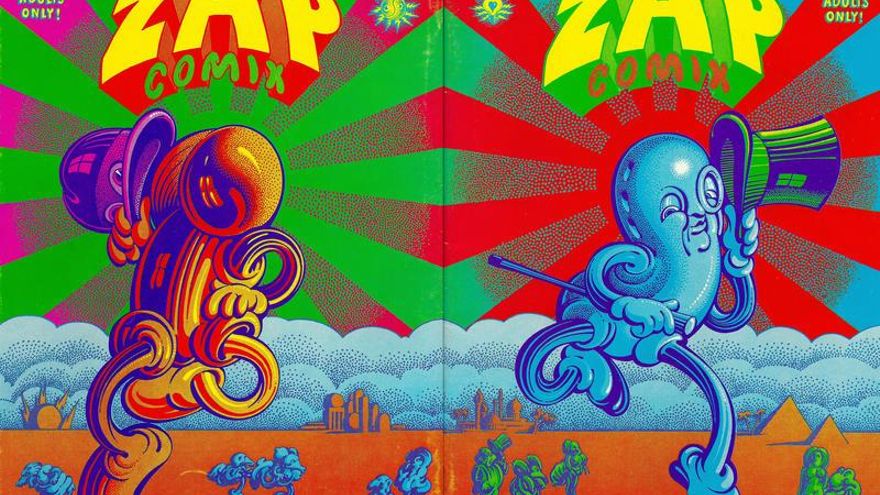

Fue en esa atmósfera de control asfixiante en la que se formaron autores como Gilbert Shelton, S. Clay Wilson, Robert Williams o el mítico Robert Crumb, que una vez adultos y convertidos en artistas se enfrentaron en los setenta a la censura estadounidense cuando generaron con su obra lo que hoy se conoce como cómic underground. Con cada nueva revista que dibujantes libérrimos e influidos por la psicodelia y la contracultura ponían a la venta se enfrentaban a redadas policiales, detenciones de libreros y demandas por obscenidad.

Fue en el juicio que afrontó, por ejemplo, el mítico número 4 de la revista Zap! en 1970, cuando se puso por primera vez sobre la mesa el hipotético valor artístico de cómics agresivos y llenos de bilis. Zap! perdió, lo que convirtió a la revista en el primer cómic considerado legalmente obsceno, pero la

semilla estaba plantada, y se pueden encontrar trazas de la virulenta furia underground empapando muchos cómics de la época, incluido el inocente mainstream superheroico, que jugaba a retorcer los límites y las normas del Comics Code.

No había vuelta atrás: en los ochenta, la aparición del concepto de novela gráfica, la influencia determinante de la contracultura y la cada vez más gigantesca fiebre por la autopublicación terminaron de derribar barreras, convirtiendo el Comics Code en poco más que un anacrónico testigo del pasado.

Aun así, hay significativos casos aislados que nos recuerdan que la censura, sobre todo cuando viene desde dentro de la propia industria del cómic, no ha desaparecido del todo: el dibujante underground Mike Diana, por ejemplo, fue condenado por obscenidad en 1990 (el culpable: un cómic fotocopiado y autopublicado llamado Boiled Angel que se vinculó de forma delirante con unos asesinatos recientes) y se le prohibió expresamente volver a dibujar, en una decisión judicial que parece de otros tiempos.

El motivo: los cómics de Diana eran tan agresivos que “estaban hechos para asesinos y podían convertir a la gente en asesinos”.

Aunque las rígidas leyes censoras de Estados Unidos han sido las que más casos de censura y autocensura han propiciado en el medio, cabeceras y personalidades del resto del mundo han sido también derribadas por quienes no están dispuestos a que el arte sea una forma de comunicar injusticias o, simplemente, mundos personales no del todo afines con lo que se considera decente o permisible.

Un caso significativo fue el de Héctor Oesterheld, uno de los editores y guionistas más importantes de Argentina en los sesenta y setenta. Él fue el creador del biográfico Vida del Ché y de la mítica serie El Eternauta, una historia de ciencia-ficción de brutales connotaciones sociales. A finales de 1977, Oesterheld fue desaparecido junto a sus cuatro hijas por sus conexiones con los montoneros en el llamado Proceso de Reorganización Nacional argentino, y torturado y asesinado poco después. La investigación que se llevó a cabo tras su muerte reveló el importante papel que el contenido subversivo de sus cómics había tenido en su desaparición.

En España también ha habido reacciones desorbitadas a la crítica y la sátira, que se atreven a apuntar con su análisis y discurso a zonas sensibles donde la prensa tradicional no llega. Es el caso de la revista satírica catalanista ¡Cu-Cut!, que en noviembre de 1905 fue víctima de un asalto de casi 300 militares en su imprenta, con el beneplácito de los altos mandos del Ejército y Alfonso XIII.

A raíz de ello nació la Ley de Jurisdicciones que establecía que los tribunales militares se encargarían de juzgar estos casos, lo que hizo que el asalto quedara impune. Como respuesta se creó el partido de coalición Solidaritat Catalana, que obtuvo un notorio apoyo en las elecciones generales de 1907, y tradicionalmente se considera el inicio de las tiranteces entre Cataluña y el Gobierno de España.

El motivo del asalto fue el posicionamiento crítico con el Ejército que la revista había demostrado ante la pérdida de Cuba en 1898 y, específicamente, un chiste antimilitarista de Joan Junceda.

Dos casos españoles: El Papus y El Jueves

El Papus, una de nuestras revistas satíricas históricas, también fue víctima de un atentado. Considerada uno de los medios antifascistas más importantes y combativos de la Transición, sufrió un atentado con un paquete bomba que se saldó con la muerte del conserje del edificio donde estaba la redacción y varios heridos. Fue el 20 de septiembre de 1977. El acto fue obra del grupo armado Triple A que, pese a ser considerado habitualmente activista católico (posiblemente debido al significado de su nombre, Alianza Apostólica Anticomunista), se trataba más bien de un grupo anticomunista conservador.

El heredero más o menos directo de El Papus, El Jueves, también ha tenido que vérselas con intentos de ser amordazado, aunque siempre bajo formas más sibilinas que los paquetes-bomba y, curiosa o significativamente, a causa de humor relacionado con la corona: retiradas de ejemplares con la famosa portada de Guillermo y Fontdevila, y autocensura reciente que llevó a la salida de la histórica cabecera de algunas de sus firmas más representativas.

Después de más de un siglo, la censura, externa o interna, asumida o indeseada, toma una de sus formas más terribles con el asesinato de varios integrantes de la redacción de Charlie Hebdo. La tradición satírica francesa es perfecta para entender por qué estas ilustraciones y caricaturas resultan tan molestas para quienes ostentan el poder o aspiran a ostentarlo, para los violentos y los maquiavelos.

Desde que en 1830 Honoré Daumier fundara la cabecera La Caricature (que tuvo que cerrar a los cinco años tras innumerables ataques de la dinastía borbónica y los políticos de la época, que tomó la forma de coacciones, encarcelamientos y maltratos de todo tipo), los franceses han entendido la ilustración satírica y el cómic como un arma perfecta para cuestionar a quienes oprimen y agreden. Los trágicos sucesos en Charlie Hebdo forman parte, así, de una macabra tradición activa desde hace décadas: el propósito de silenciar a los creadores, los artistas y a los conocedores de que el humor nos iguala a todos.