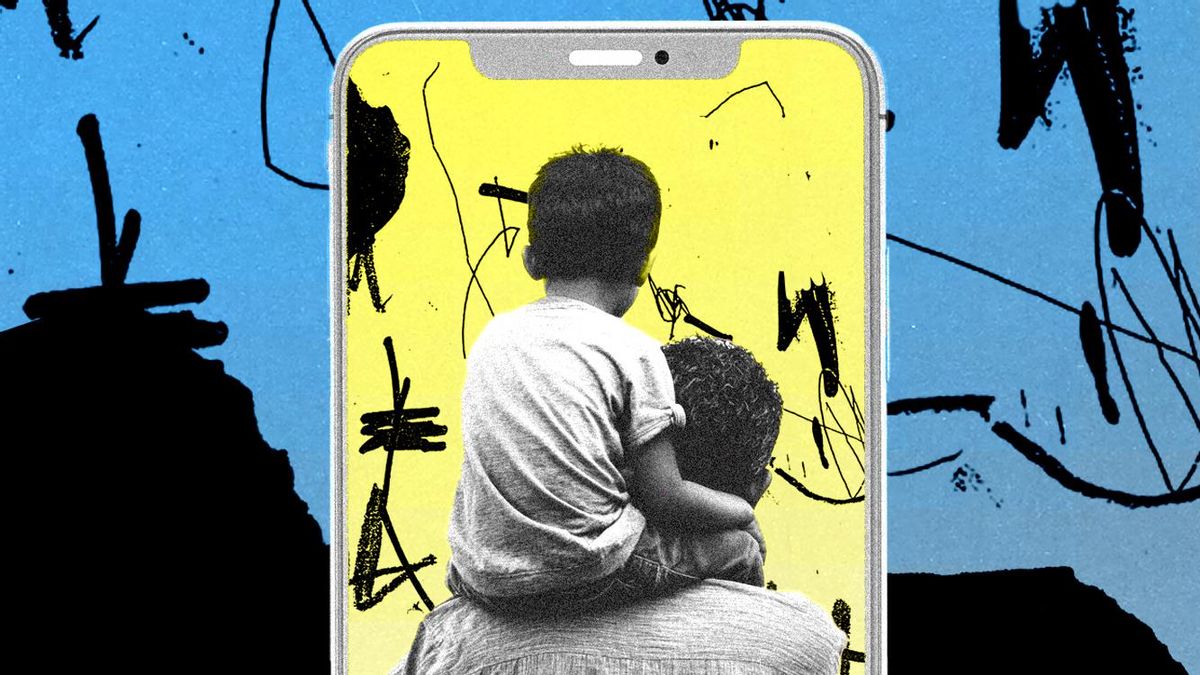

Educar en tiempos de pantallas y respuestas inmediatas: cómo acompañar a los niños en lo que los padres aún no controlamos

Durante mucho tiempo, el acceso al conocimiento ha estado mediado por las personas adultas del entorno cercano. Padres, madres y docentes explicábamos, filtrábamos, traducíamos el mundo. No siempre bien, no siempre completo, pero desde un lugar reconocible. Hoy, ese esquema se ha movido. Muchas preguntas infantiles ya no pasan por la conversación doméstica: se resuelven en una pantalla. Una criatura puede averiguar quién fue Marie Curie, cómo funciona un volcán o qué es la ansiedad con solo teclear una frase o escuchar una voz que responde sin cansancio ni espera.

A esta convivencia con una fuente de información siempre disponible todavía le estamos poniendo nombre. Sabemos que no se trata de demonizar las pantallas —ese discurso está agotado—, pero tampoco sirve el elogio ingenuo del acceso ilimitado al conocimiento. Estamos ante algo más profundo: la pérdida del monopolio parental sobre el relato. La tecnología no solo informa; interpreta. Ordena, prioriza, decide qué aparece primero y qué se pierde tras dos segundos de scroll. Su autoridad no proviene de su verdad, sino de su disponibilidad y velocidad.

Este cambio no siempre se percibe como una transformación tecnológica, sino como una sensación íntima y, a veces, incómoda: la de no llegar a tiempo. La de descubrir que una conversación importante ya ha empezado sin nosotros. No es una pérdida de autoridad en el sentido clásico, sino un desplazamiento más sutil: seguimos ahí, pero entramos más tarde, cuando el proceso ya está en marcha. En muchos casos, la educación digital ocurre sin gesto humano, sin tono de voz ni matiz emocional.

La tecnología no solo informa; interpreta. Ordena, prioriza, decide qué aparece primero y qué se pierde tras dos segundos de 'scroll'. Su autoridad no proviene de su verdad, sino de su disponibilidad y velocidad.

La alfabetización actual ya no se limita a leer y escribir: incluye aprender a orientarse en medio de flujos de información constantes, contradictorios y, a veces, abrumadores. Niños y adolescentes acceden a contenidos complejos —salud mental, relaciones afectivas, sexualidad, consumo— con una rapidez que ninguna conversación doméstica puede igualar. En muchas casas, los deberes ya no son una mesa despejada, un cuaderno y una pregunta lanzada al aire. Son un ordenador encendido, varias pestañas abiertas, un vídeo explicativo, una consulta a la IA. Hay niños que llegan a casa, encienden la tablet y avanzan solos durante un buen rato. No porque no necesiten ayuda, sino porque han aprendido que el primer paso es buscar. La persona adulta entra después, para revisar, para poner orden, para saber si han entendido lo que acaban de hacer. Otras veces no entra. Y no siempre eso es un problema. Para algunas familias, este modo de trabajar alivia: menos dependencia, más autonomía. Para otras, desconcierta: cuesta saber qué se ha aprendido de verdad, qué se ha copiado, qué se ha entendido a medias. La escena no es idéntica en todas las casas, pero el desplazamiento es común: el aprendizaje empieza sin nosotros, aunque no necesariamente termina sin nosotros.

Todo esto obliga a revisar qué entendemos hoy por educar en casa. Si antes consistía, en gran medida, en transmitir lo que una sabía, ahora implica algo distinto: aprender a acompañar lo que una todavía no sabe. La autoridad basada en el conocimiento se debilita, y la basada en el vínculo gana peso. No porque sepamos menos, sino porque ya no somos los únicos que saben.

Aquí aparece un desajuste generacional que no siempre sabemos nombrar. Muchas personas adultas fuimos educadas para producir verdades: saber era poder y equivocarse era fallar. En cambio, nuestras hijas e hijos crecen en un entorno donde las respuestas abundan y el criterio escasea. Pueden encontrar miles de explicaciones; lo difícil es aprender cuáles merecen confianza.

Todo esto obliga a revisar qué entendemos hoy por educar en casa. Si antes consistía, en gran medida, en transmitir lo que una sabía, ahora implica algo distinto: aprender a acompañar lo que una todavía no sabe

La crianza en la era digital no consiste en controlarlo todo —eso es imposible— ni en mirar hacia otro lado —eso sí tiene consecuencias—. Quizá la única vía posible sea una más frágil y exigente: la conversación. No como sermón, sino como práctica cotidiana. Si un niño aprende a preguntarse quién publica un vídeo, qué interés hay detrás de un clic o de dónde sale un dato, ya está entrenando el músculo que la inteligencia artificial todavía no tiene: la duda reflexiva.

Para llegar ahí hay que aceptar una verdad incómoda: que la tecnología educa con nosotros. No después, no contra, no a pesar. Está disponible cuando nosotros no estamos disponibles. Es paciente cuando vamos justos de tiempo y no exige reciprocidad emocional. Y eso, en el día a día, pesa. A diferencia de un padre, una pantalla no se frustra. A diferencia de una madre, no siente culpa. Es muy fácil confundir esa disponibilidad constante con la autoridad, pero detrás no hay ética ni biografía, sino patrones estadísticos. La tecnología no educa peor; educa sin cuerpo, sin memoria, sin contradicción. Y criar, como vivir, tiene mucho que ver con aprender a convivir con la contradicción.

En ese escenario, la familia conserva, quizá más que nunca, un papel insustituible. No como fuente principal de datos, sino como espacio donde el dato se vuelve experiencia. Un vídeo explica qué es el bullying; un profesor puede contar cómo fue vivirlo o presenciarlo. Una IA describe la depresión; una madre puede hablar de un día en el que levantarse de la cama resultó imposible. Ese traspaso no se encuentra en un tutorial. El reto no es competir con el algoritmo, sino ocupar el terreno que no puede replicar: el de la vulnerabilidad. El de decir «no sé, pero lo vemos juntos». El de sostener el silencio cuando no existe la respuesta inmediata. Pensar más lento, pero más profundo. Compartir contenidos con nuestras hijas e hijos abre el diálogo. Preguntar qué piensan ellos antes de decir qué pensamos nosotros desarma evidencias prefabricadas.

Igual que no evaluamos la alimentación solo por la cantidad, sino por los nutrientes, la tecnología no debería evaluarse únicamente por duración, sino por calidad

También conviene asumir que la educación tecnológica no se mide solo en minutos. El problema no es cuestión de tiempo de pantalla, sino de lo que ocurre en ese tiempo. Una hora viendo cómo construir un cohete casero no equivale a una hora deslizando contenido diseñado para retener atención. Igual que no evaluamos la alimentación solo por la cantidad, sino por los nutrientes, la tecnología no debería evaluarse únicamente por duración, sino por calidad.

No hay recetas cerradas; como mucho, una orientación clara: más acompañamiento y menos delegación; más conversación y menos instrucción. La tecnología seguirá ahí, cada vez más integrada. El desafío no es expulsarla, sino domesticarla. Convertirla en herramienta y no en tutor.

Quizá nuestros hijos recuerden menos lo que les explicamos y más la manera en que pensamos junto a ellos. No se trata de transmitir certezas, sino de ofrecer un método para sobrevivir al exceso de ellas. Un algoritmo puede responder en un segundo, pero necesita que alguien —un padre, una madre, una maestra, un adulto que le cuide— enseñe a un niño a preguntarse por qué esa respuesta merece ser creída.

1