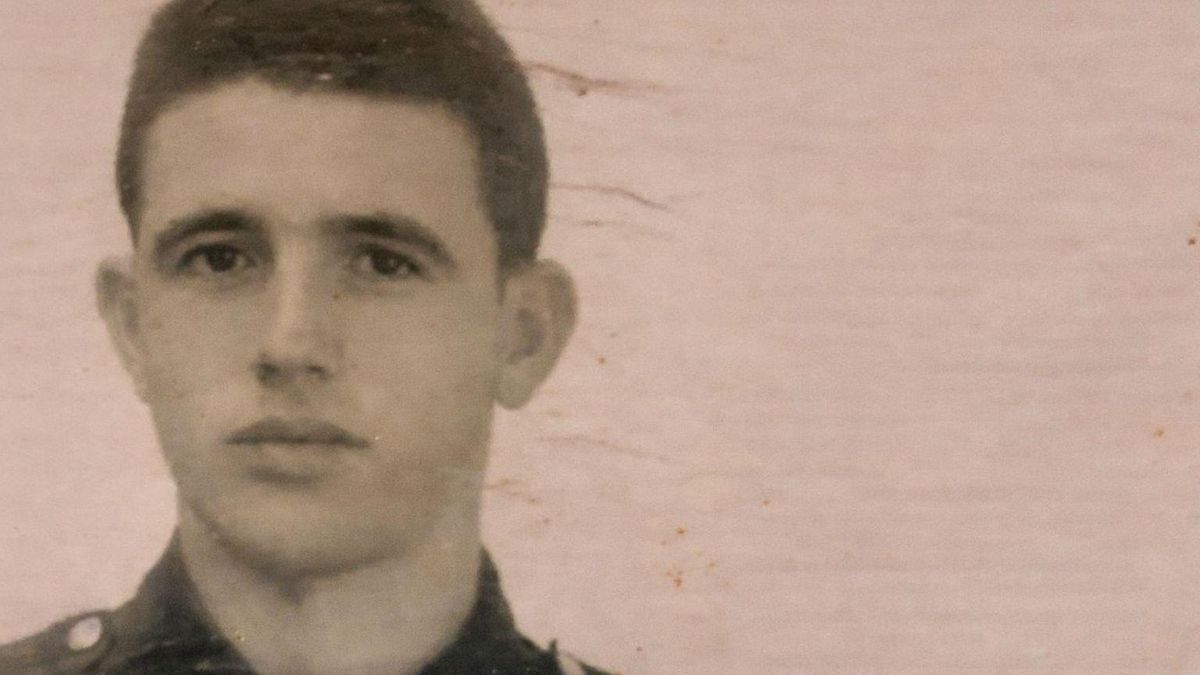

Cayetano Corchado Gijón, el joven cacereño que huyó de todas las guerras

La dura vida de Cayetano Corchado Gijón no es una historia más de la Guerra Civil española. No lo es porque ninguna lo es. Cada biografía rota por la violencia política constituye, para quienes la heredaron, la historia más importante de su familia. En ella se concentran el dolor, el miedo, el hambre, la culpa, el silencio y una memoria que durante décadas no pudo pronunciarse en voz alta.

Hay silencios que pesan más que las palabras y ausencias que ocupan todo el espacio. La historia de Cayetano no es solo el relato de un exiliado; es la radiografía de una herida que cruzó los Pirineos y tardó casi medio siglo en cicatrizar, si es que alguna vez lo hizo del todo.

En 1936, Cayetano era solo un joven cacereño de 17 años, de la familia de los Dicanes, hijo de hortelanos de la Ribera del Marco. Sus padres, Lucía y Narciso, veían pasar la vida trabajando los surcos de la tierra y vendiendo en los puestos del Foro de los Balbos sus hortalizas. Pero la política y el estallido de la Guerra Civil devoraron la calma. Militante de las Juventudes Socialistas, Cayetano vio cómo el miedo se instalaba en las calles de Cáceres, cómo los amigos de la escuela desaparecían y cómo la violencia se convertía en el lenguaje cotidiano.

Aquel joven no solo huyó de las balas; huyó de un destino que le obligaba a elegir bando en una guerra que, para él, siempre fue una “confusión trágica”. Se fue justo antes de que el alcalde democrático de la capital cacereña, Antonio Canales, más otras 55 personas fueran asesinadas por los franquistas en el campo de tiro del Regimiento Argel.

El cruce de un destino

Aunque sus ideales eran republicanos, la geografía y su quinta (la del 37) lo forzaron a vestir el uniforme nacional. Destinado al frente del Tajo, cerca de Toledo, Cayetano tomó la decisión definitiva el 13 de septiembre de 1937. A las ocho y media de la mañana, aprovechando un resquicio de oportunidad, cruzó las líneas hacia la zona republicana.

No buscaba la gloria por supuesto, solo pretendía un poco de coherencia ya que sentía que no podía disparar contra sus propios hermanos. Sin embargo, el cambio de bando no le trajo la paz. Tras un periplo por Polonia y Alemania, regresó a España para luchar en la batalla del Ebro con la 2.ª División de Infantería. Allí, entre el estruendo de la artillería, perdió los dientes y cualquier rastro de fe en los conflictos armados. Salío huyendo de la guerra civil de su país y años más tardes se dio de bruces con la Segunda Guerra Mundial.

Un exilio sin refugio

El 9 de enero de 1939, Cayetano cruzó a Francia, pero el país vecino no lo recibió con los brazos abiertos. Su “refugio” fueron los campos de concentración franceses y, más tarde, los campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Durmió en tumbas para esconderse y pasó frío y hambre a unos niveles que nunca se hubiera imaginado, siempre al borde de la muerte.

Rodeado de nombres que evocaban derrotas —Brunete, Guadalajara— y conviviendo con figuras como el coronel Gurrián, Cayetano sobrevivió al hambre y a la amenaza de ser entregado a los alemanes. Finalmente, las autoridades francesas lo declararon “inútil total”. Fue entonces cuando decidió que su guerra personal había terminado. Se estableció en Francia, formó una familia junto a su esposa Irma y bajó la persiana del pasado para siempre. “La guerra no sirve para nada”, repetía Cayetano a los jóvenes, con la autoridad que dan los años de exilio.

El regreso y el escudo del silencio

Cayetano tardó 42 años en volver a pisar Cáceres. Fue en una visita fugaz de quince días, ya con 60 años y la jubilación a la vuelta de la esquina. Caminó por las Tenerías Bajas, buscó el número 24 donde se crió y desde donde tuvo que marchar para salvar su vida. Antes abrazó a sus hermanas, Josefa, Santi, Mari, y a su hermano Flores. A sus sobrinas y sobrinos y a los hijos e hijas de estos.

Pero el encuentro no fue una catarsis de palabras. Sus hermanas, al igual que él, guardaron el silencio como una forma de protección. No hablaron de la cárcel que sufrieron los padres por la huida del hijo, ni del hambre, ni de la incertidumbre. El miedo aún vibraba en las cuerdas vocales. Nadie quería hablar de todo lo acaecido, el dolor nunca dejó de ser demasiado grande.

Su hijo Antonio, y sus hijas María y Verónica, años después, descubrirían por recortes de prensa y documentos perdidos durante décadas que su padre había tenido que convertirse en un experto en sabotaje y armas, un hombre respetado por mandos militares. Pero Cayetano nunca quiso medallas ni pensiones. Ni siquiera enseñó español a sus hijos. Quería que ellos fueran libres de la carga que él arrastraba. Todo lo que era parte del pasado se le hizo insoportable. Solo pensaba en empezar por fin una vida digna, la que dejó en Cáceres antes de cumplir la mayoría de edad.

Una reconciliación que atraviesa el tiempo

Hoy, en 2026, noventa años después, la familia Corchado sigue dividida por la frontera, pero unida por la memoria. Mientras en Cáceres se recuerda al hermano, al tío, al amigo que se fue, en Francia se recuerda al padre, al abuelo, al marido, que nunca miró atrás. Y entre ambas ramas de la misma familia se busca encontrar el relato común del hombre.

Cayetano Corchado Gijón falleció dejando una lección que hoy resuena con fuerza ante una polarización constatable: la reconciliación es la única salida. Su vida fue el testimonio de que, frente a la barbarie y el abuso de los poderosos, el hombre sencillo solo tiene un arma legítima: la voluntad de no odiar.

0