Hijos del exilio republicano en el norte de África: “Mi padre escapó de un infierno para meterse en otro mucho peor”

“El exilio nos ha marcado la vida a todos los que pertenecemos a esta generación tan extraña, a los nacidos en el Magreb sin que ninguno de nosotros supiera qué era el exilio ni por qué nuestros padres vivían tan lejos de España. Es un dolor a veces imperceptible que atraviesa a cientos de familias. Yo también soy exiliada, aunque naciera varios años después de la Guerra Civil. Siempre he dicho que soy un poco de ninguna parte, una unidad compuesta por tres países, Marruecos, donde nací y crecí, Francia, donde hice mi vida adulta, y España. Mi padre nunca quiso volver a saber nada de España. Quiso pasar página, olvidarse de todo lo que había sufrido. Pero este país, del que él fue expulsado a patadas cuando tenía 23 años, está en mis entrañas. Por eso he venido a vivir aquí: para decirles a todos los que quisieron matarlo que aquí estamos sus descendientes”.

En la casa de Cristine Hernández, en Santiago de la Ribera, los álbumes de fotos en blanco y negro apilados en las estanterías hablan por sí solos: ropas finas y sucias de polvo, tierra seca, sudor en la piel, un sol incisivo, un hombre joven y delgado que posa en la puerta de una ambulancia muy antigua, en pleno desierto. La noche del 30 de marzo de 1939, dos días después de haber huido para siempre de España desde Alicante a bordo del buque Stanbrook junto a otros 3.000 desconocidos, ese hombre, un médico extremeño llamado Arturo Hernández, observa recostado sobre la cubierta la silueta de Orán, en la prometedora Argelia francesa. En dos días de travesía por el Mediterráneo nadie ha pronunciado su nombre. Ninguna de esas personas, perseguidas todas por el franquismo, es consciente de que ese viaje que al principio no saben o no quieren llamar exilio será una pesadilla que dejará huella en todas las generaciones que vengan detrás.

Quién puede o se atreve a irse de un día para otro de su propio país, a romper con todo, con la vida que uno ha tenido siempre, con tal de no ser asesinado. Arturo Hernández cree, ingenuamente, que en Argelia nadie podrá averiguar su pasado, ni la razón por la que ha tenido que escapar a toda prisa, ni que su nombre figura ya escrito a máquina en una lista de futuros fusilados. Piensa que allí podrá estar a salvo y recuperar la libertad que después de tres años de guerra ya no sabe imaginar. “Pero se equivoca. Y solo tarda unas pocas horas en darse cuenta”, afirma Cristine, su hija, que ahora tiene 72 años.

Exiliados y prisioneros

La historiadora Victoria Fernández cifra en unas 12.000 las personas que abandonaron España rumbo al exilio en el norte de África, la mayor parte desde Cartagena y Alicante. Todas ellas fueron tratadas allí por las autoridades francesas como delincuentes. Primero fueron detenidas. Después, transportadas como ganado a decenas de campos de concentración. Aquel calvario duró cuatro años, hasta que en 1943 las tropas aliadas devolvieron la legalidad y los derechos humanos. La pregunta de por qué se trató así a los exiliados españoles sigue sobrevolando al cabo de tantísimo tiempo una de las diásporas más desconocidas de la historia reciente de España.

Tres vidas, un mismo exilio

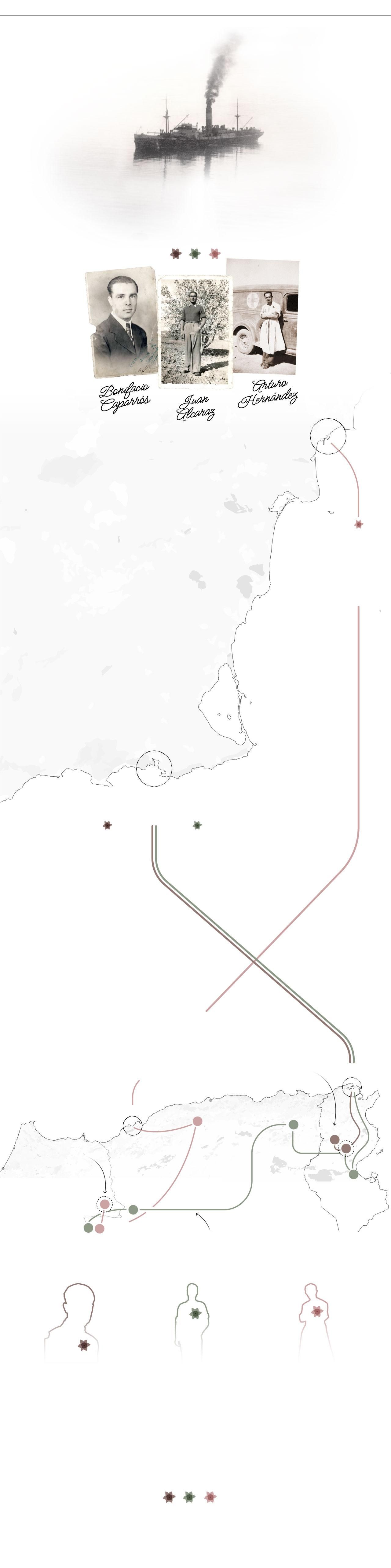

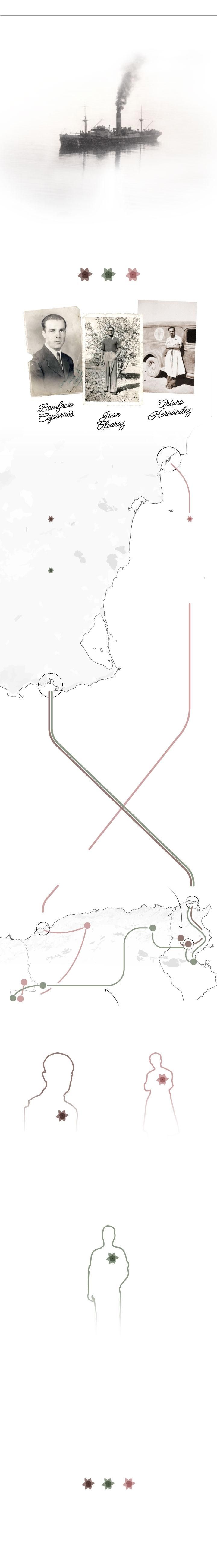

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Elche

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Murcia

Cartagena

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Kasserine

Melilla

2

1

Se dedica a curar a sus compañeros en cautiverio

Meheri-Zebbeus

Rabat

ARGELIA

1

Gabès

Hadjerat

Bou Arfa

3

4

MARRUECOS

TÚNEZ

Kenadsa

5

2

Colomb-Béchar

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Una vez libre, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 / "DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Cartagena

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Melilla

Kasserine

2

1

Meheri-Zebbeus

1

ARGELIA

Gabès

Bou Arfa

3

4

TÚNEZ

5

Colomb-Béchar

2

Kenadsa

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Una vez libre, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 /

"DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

La respuesta, para la investigadora Eliane Ortega, nieta de Gerardo Bernabéu, exiliado desde Alicante a Argelia y nacida en Orán en los años cincuenta, es simple. “En España se hizo correr la mentira de que todos los republicanos eran comunistas. Los franceses tuvieron miedo ante la horda de supuestos comunistas que llegaba a su país. Se creyeron un auténtico bulo. Para evitar el peligro, los encerraron y los sometieron a trabajos forzados, torturas y palizas”. Ortega lleva más de dos décadas tratando de averiguar lo que vivieron los españoles en el Magreb en aquellos años.

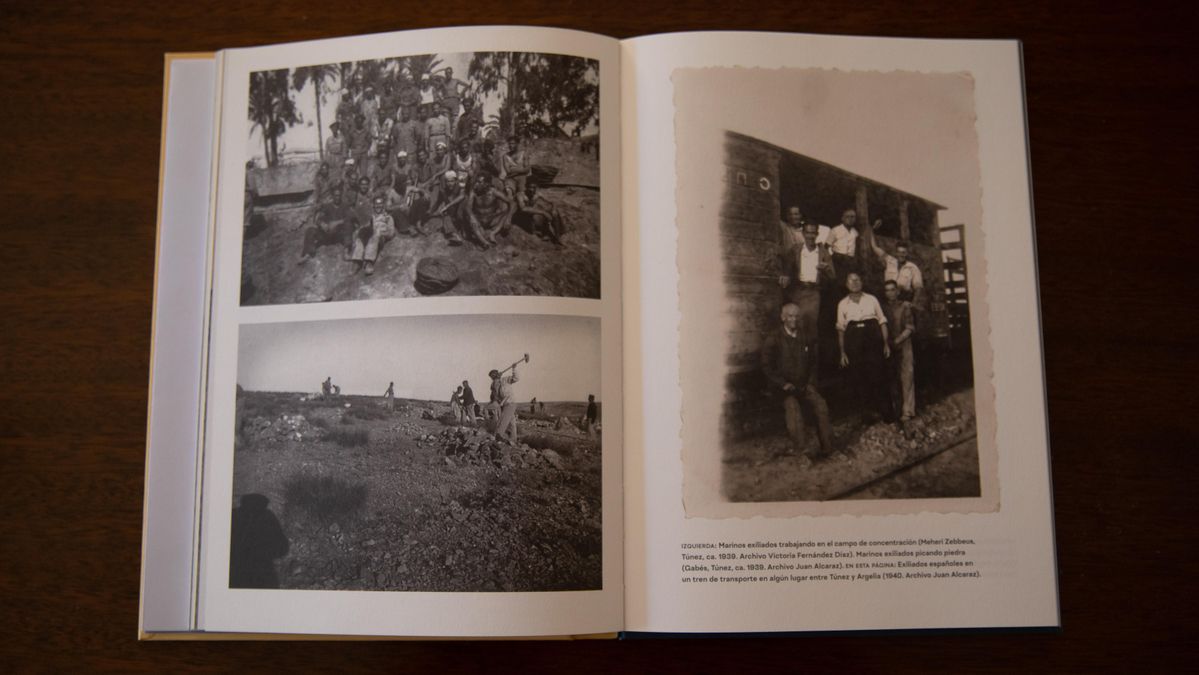

Solo 24 horas después de llegar a Orán, Arturo Hernández se convierte en un prisionero anónimo. Recorre dentro de cajas de camiones abarrotadas de exiliados la inmensidad desértica de un país mucho más grande que España. Primero lo llevan a la prisión de Morand. Allí los franceses eligen su destino: será médico en los campos de Colomb-Béchar (Argelia) y Bou Arfa (Marruecos). En ambos los republicanos, cuenta Ortega, construyeron tendidos ferroviarios bajo un calor asfixiante con apenas un litro de agua al día para beber y lavarse.

Hernández muere en 1991 en Annecy, Francia, sin volver a vivir nunca en España. Tras la liberación de los campos consigue trabajo en el hospital marroquí de Uchda. En esa ciudad forma su familia. Su historia, el testimonio de su hija, son un espejo del vendaval de desgracia y desarraigo que persiguió a los españoles que cruzaron el mar para no ser encarcelados o ejecutados por Franco.

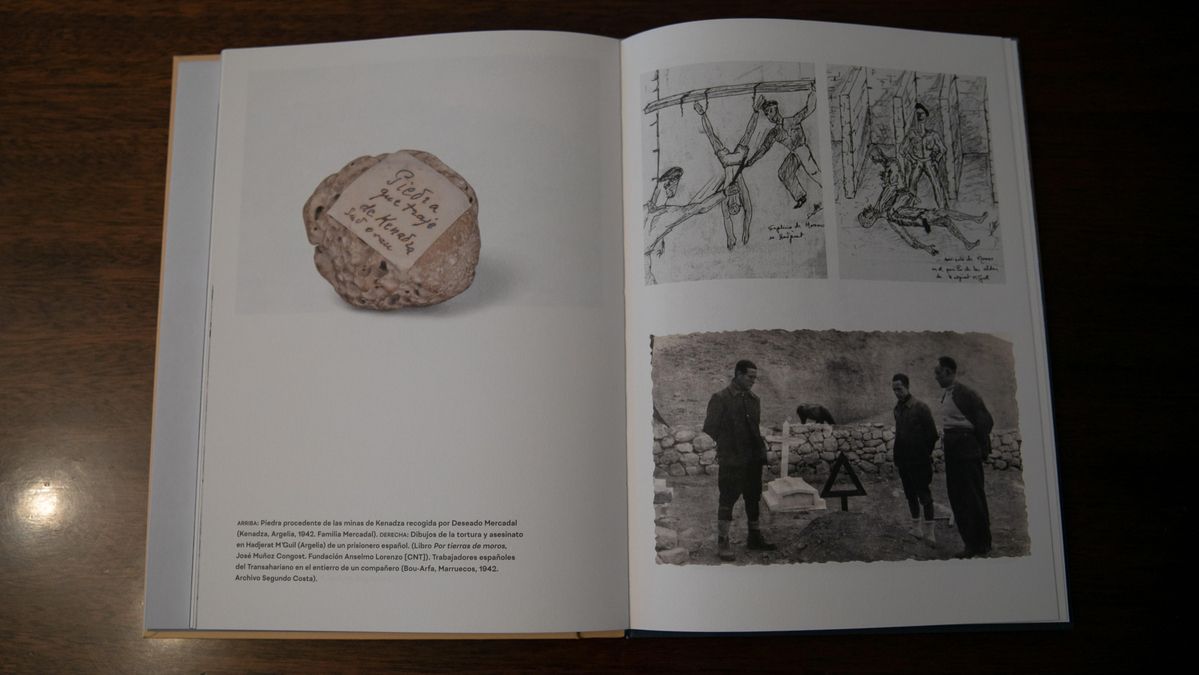

4.000 expedientes de la diáspora

Durante su investigación, Eliane Ortega ha recopilado 4.000 expedientes de prisioneros españoles en los campos de concentración norteafricanos. Comenzó a bucear en archivos argelinos tras leer el diario de su abuelo, en el que narra paso a paso el espanto. Gente común que sufrió sin compasión el hambre, la infección, la debilidad muscular, la tortura, el esfuerzo físico extremo, el frío, el calor, la muerte. “Había campos que eran como cárceles; había explotaciones agrícolas y minas tóxicas; había campos donde se construían las vías del tren o carreteras o puentes en pelotones de 250 trabajadores; había otros concebidos directamente para matar, en los que se pegaban palizas o se enterraban prisioneros vivos”, enumera.

“Hay muchas personas –prosigue Ortega– sepultadas en estos tres países sin que sus familias lo sepan. No se puede conocer con exactitud cuánta gente murió porque no se hacían listas de defunciones. El objetivo de las autoridades era tapar lo máximo posible aquella barbaridad”.

Ortega es hija del exilio. En Orán tuvo una niñez y una adolescencia apacibles en las que evitó las penurias de la posguerra española. “Toda mi familia tiene la condición tan desagradable de ser exiliada. Es una herida abierta, muy dolorosa, que una lleva dentro. Te obligan material, sentimental, política y económicamente a dejarlo todo atrás, a cancelar tus raíces, a cambio de sobrevivir. Duele y no se puede camuflar, por mucho que pase el tiempo”, dice.

Morir en el olvido

A muchos refugiados españoles, ni siquiera después de la muerte se les acabó el exilio. Manuel López Pinal, radiotelegrafista de la Armada republicana que escapó el 5 de marzo de 1939 de Cartagena con la flota naval, compuesta por 12 buques, un submarino y 4.093 personas, murió de tifus en agosto de ese mismo año debido a las condiciones del primer campo de concentración al que lo llevaron, una mina de fosfato en Meheri-Zebbeus, en la zona central de Túnez. Murió sin saber si alguien le recordaría, si sus padres o su novia llegarían a enterarse alguna vez de su desgracia.

El rastro de alguien que muere en un campo de concentración desaparece. A día de hoy, su sobrino, Xosé Manuel López, no ha logrado encontrar sus restos, que yacen enterrados en la negrura de alguna fosa común. Lo único que conserva de él es un simple certificado de defunción del hospital más cercano al campo. “Lo recluyeron en una mina rodeada por alambre de espino, vigilada a todas horas por soldados senegaleses armados. Lo hacían dormir sobre paja llena de piojos. El agua era insalubre. Era todo tan extremo que pronto comenzaron a proliferar las enfermedades. Mi tío fue víctima de fiebres tifoideas. Hubo decenas de muertos como él”, relata.

Xosé Manuel y su familia entera perdió a Manuel López Pinal a los 27 años y desde entonces lo dan por desaparecido. “No hemos podido ni pasar el duelo. Lo hemos buscado por todas partes. Queríamos llevarle flores, sentarnos un rato a su lado, hacer nuestro propio luto. El exilio es una marca indeleble de mi infancia y de mi vida. Es convivir con la idea o la carga de que hay algo que no está resuelto. Cuando hablamos de España y de descendientes de exiliados no hablamos del pasado, porque para nosotros sigue siendo el presente”.

Sobrevivir al campo de la muerte

En la misma flota naval de la que formaba parte Manuel López Pinal, y un mes antes de que Arturo Hernández pasara a ser designado médico de los campos, curando a sus compatriotas sin apenas medios, Juan Alcaraz, miembro de la CNT, huyó de Cartagena a los 18 años en el Miguel de Cervantes, el último barco militar que escapa del puerto cuando las tropas franquistas rodean la ciudad por los costados. Fue de los pocos civiles que logró internarse entre los marinos. También hubo, apunta Victoria Fernández, 20 mujeres y sus hijos pequeños. Fueron alojadas en un antiguo manicomio medio derruido de Bizerta.

“Que mi padre consiguiera una plaza en la flota fue 'una suerte'. Y digo esta última palabra entre comillas, porque él nunca se imaginó lo que iba a vivir. En España dos de sus hermanos mayores fueron detenidos y pasaron cuatro años en la cárcel. Pero mi padre, que era muy joven y no tenía ataduras, se fue sin avisar a nadie. Él creía que iba a la Francia de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero se había escapado de un infierno para meterse en otro mucho peor”, dice Jeannine Alcaraz, una de las hijas de Juan, de 79 años. Enseña una foto de su padre en uno de los campos, la mirada ya algo fatigada, incluso perdida.

Pasó primero, en Túnez, por Meheri-Zebbeus, de donde salió ileso, y por Gabès, campo ubicado a las puertas del Sáhara que el historiador tunecino Béchir Yazidi califica “de castigo”. Los franceses utilizaban vagones de trenes destinados a caballos para transportar a los detenidos españoles. En Gabès picaban piedra soportando temperaturas de más de 50 grados durante el día y bajo cero por la noche. Para las autoridades francesas, profundiza Yazidi, los exiliados no eran personas: eran despojos, figuras humanas sin identidad ni derechos.

Del desierto, Juan Alcaraz fue llevado a Argelia. Primero al campo de Khenchela, en las montañas del nordeste del país, y luego al de Kenadza, al oeste. Allí, explica Jeannine, conoció el verdadero miedo. “Mi padre, con su ímpetu de juventud, era de los que más protestaba contra las injusticias que todos estaban viviendo. Para intentar callarlo lo sometieron a torturas, como la tumba. Le obligaron a cavar un hueco en la tierra y a permanecer acurrucado en él durante siete días, sin poder moverse, alimentado de agua y pan duro”.

A Juan Alcaraz lo trasladaron después a Hadjerat. Ese nombre aún resuena con fuerza en la memoria y los apuntes de Eliane Ortega. Era conocido como el campo de la muerte. “Los altos mandos les prometían a los presos que no iban a salir vivos de allí. Les obligaban a ver cómo reventaban a latigazos a los demás”, explica la investigadora. El joven logró sobrevivir. No se sabe cómo. Nunca mencionó a su familia ni una sola palabra de todo ese periplo. El silencio es un factor común en cada exiliado que después intenta recuperar una vida ya trastocada para siempre.

Juan Alcaraz fue camarero de bares y maître de hoteles de Orán y Francia el resto de su vida. Se mudó a Aviñón en 1964 tras la independencia argelina. No regresó a España hasta 1976, cuando Franco ya había muerto. Tenía hermanos pequeños a los que dejó en Cartagena siendo unos niños y no había vuelto a ver desde el 39. Murió en 2011, a los 91 años.

Reencuentro 11 años después

El exilio también podía engullir el porvenir de una familia entera varios años después de su comienzo. El teniente de navío Bonifacio Caparrós, cuyo hijo mayor, del mismo nombre, tiene hoy 85 años y vive en Cartagena, murió exiliado en Túnez en 1955 a los 43 años sin volver a pisar España. Estuvo cuatro años apresado en los campos de Meheri-Zebbeus y Kasserine y enfermó allí del corazón.

Caparrós eludió un seguro asesinato marchándose a bordo del acorazado Almirante Valdés. Su hijo Bonifacio, ahora parado junto al mar en el puerto de Cartagena, nació un mes después de que su padre huyera. Creció sin saber quién era ni dónde estaba. Las cartas que éste intentaba mandar a su mujer cuando estaba preso fueron censuradas por el régimen. Logró comunicarse con ellos después de la liberación, en 1943. Se quedó a vivir en Túnez capital. Encontró un empleo en un barco mercante y ahorró todo lo que pudo para traer a su familia consigo.

Durante ese tiempo, su mujer sirvió como criada a un coronel franquista. Era una parte de la humillación que el franquismo, cuenta Caparrós, hizo pasar a mujeres de los marinos huidos. En 1950 se habían cumplido 11 años desde su exilio, pero al fin lograron reencontrarse los tres en Túnez. “Nos dimos un abrazo eterno nada más vernos. Acababa de conocer a mi padre. Estar allí era como haber ingresado en otro mundo de libertad. Recuerdo los desayunos de la pensión donde vivimos al principio, el olor del café, la consistencia del pan blanco, el sabor de la leche, del pescado o de la carne. Fue algo más sorprendente para mí, porque yo no conocía otra cosa. Fue sin duda la etapa más feliz de nuestra vida”, cuenta.

El bienestar duró pocos años. “Después de todo lo que pasó, del tiempo que tardó en reunirse con mi madre y conmigo, se puso mucho peor del corazón y murió”.

Bonifacio Caparrós fue enterrado en el cementerio de El Kram, en la capital. La familia regresó a España en 1962, tras la independencia de Túnez. El recién instaurado gobierno trasladó sus restos en el año 1970 sin dar ninguna información al respecto.

“Le destrozaron la vida por defender la democracia”

“El exilio es una cosa que te cambia el mundo, que ha impactado en la forma en que cada uno de nosotros, mis hermanos, que nacieron en Túnez, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, nos hemos ido abriendo camino en la vida. Toda la familia ha crecido con la pregunta de ‘dónde estará el abuelo’”, narra Bonifacio Caparrós. Esa pregunta, por fin, en el verano de 2023, encontró respuesta.

Cuando llegó a la tumba de su padre después de décadas de búsqueda, ya no una tumba, como él recordaba, sino una fosa común abandonada en la esquina de otro cementerio de la capital, Caparrós estaba nervioso. Dice que, al verla, sintió un alivio inmenso. Compró un ramo de flores en una tienda cercana al cementerio. Había traído de España una tela con los colores de la bandera republicana. La colocó junto a la placa de hormigón de la fosa en la que no hay inscrito ningún nombre.

“Sentí que tenía que dejar la bandera ahí con él. A mi padre le destrozaron la vida por defender esa bandera, esa legalidad democrática”, concluye. En el horizonte del puerto de Cartagena, un puerto bastante más luminoso que aquel de 1939, hay buques acorazados de guerra. Es imposible apreciarlo, porque lo borra la curvatura del mundo y la distancia, pero a lo lejos, a tan solo 200 kilómetros, está el Magreb de los migrantes: el Magreb de aquel exilio español.

38